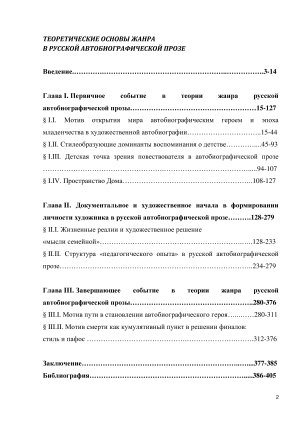

Содержание к диссертации

Введение

Глава I. Первичное событие в теории жанра русской автобиографической прозы 15-127

I.I. Мотив открытия мира автобиографическим героем и эпоха младенчества в художественной автобиографии 15-44

I.II. Стилеобразующие доминанты воспоминания о детстве .45-93

I.III. Детская точка зрения повествователя в автобиографической прозе .94-107

I.IV. Пространство Дома 108-127

Глава II. Документальное и художественное начала в формировании личности художника в русской автобиографической прозе . 128-279

II.I. Жизненные реалии и художественное решение «мысли семейной» 128-233

II.II. Структура «педагогического опыта» в русской автобиографической прозе 234-279

Глава III. Завершающее событие в теории жанра русской автобиографической прозы 280-376

III.I. Мотив пути в становлении автобиографического героя 280-311

III.II. Мотив смерти как кумулятивный пункт в решении финалов: стиль и пафос . 312-376

Заключение .377-385

Библиография .

- Стилеобразующие доминанты воспоминания о детстве

- Пространство Дома

- Структура «педагогического опыта» в русской автобиографической прозе

- Мотив смерти как кумулятивный пункт в решении финалов: стиль и пафос .

Введение к работе

Актуальность исследования определяется необходимостью выявить общие закономерности жанра и особенности жанрового синтеза, комплекс жанровых доминант автобиографической прозы. Поскольку жанр автобиографической прозы достаточно представлен в историко-литературных монографиях, то вполне закономерно появления работы, посвященной теоретическому исследованию жанра и стиля данного явления в литературе.

Объектом исследования являются жанровые универсалии, воплощенные в произведениях автобиографической прозы.

Цель исследования — выявление специфических черт автобиографической прозы на уровне жанра, сюжета, композиции, слога.

Соответственно задачи исследования обусловлены поставленной целью и заключаются в следующем:

–выявить признаки жанра автобиографической прозы в очерке, рассказе, повести, романе;

–определить особенности взаимообусловленности художественного и документального повествования;

–охарактеризовать способы воплощения биографических фактов в собственно художественной прозе;

–обозначить зависимость проявления стиля автобиографической прозы в стиле эпохи.

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что художественный замысел, правда «вымысла», а не факта определяет жанровую специфику автобиографической прозы. Своеобразие преломления жизненного материала в художественном строе произведений выстраивается согласно Авторской идее. Своеобразие прозаической формы, в которой статика преобладает над динамикой, а описание является доминантной формой повествования, характеризует жанр автобиографической прозы.

Методология. В диссертации используются следующие методы: сравнительно-исторический, историко-функциональный, а также структурно-типологический.

Теоретико-методологическая основа работы — академическая традиция отечественной филологической науки (труды А.А.Потебни, А.Н.Веселовского, П.Н.Сакулина, А.Ф.Лосева, Г.О.Винокура, М.М.Бахтина, Д.С.Лихачева, Ю.М.Лотмана, П.В.Палиевского, Г.Н.Поспелова, Б.В.Томашевского и др.), а также сложившаяся в ее русле современная теория художественного стиля (В.И.Гусев, А.Г.Коваленко, Ю.И.Минералов и др.). В изучении автобиографической прозы мы учитывали работы Б.В.Аверина, Л.И.Бронской, Л.Я.Гинзбург, Ю.П.Зарецкого, Н.Н.Козновой, Т.М.Колядич, Е.В.Крушельницкой, О.В.Мамаевой, И.Г. Минераловой, М.Медарич, Н.А.Николиной, Е.К.Созиной, Л.Н.Целковой, И.О.Шайтанова и др.

Аксиологический подход к теме детства определил актуальность изучения работ Н.А.Дворяшиной, Л.Н. Савиной и др.

Положения, выносимые на защиту:

-

Феномен детства в русской автобиографической прозе актуализирует базовый уровень самоосознания личности, который носит сакральный характер в дальнейшей «манифестации духа» зрелости. Художественное воплощение экзистенциального опыта детства можно рассматривать как квинтэссенцию стиля и пафоса писателей, которая объединяет все их творчество.

-

Автобиографическая проза актуализирует два типа автора-повествователя. Типология авторского сознания определяет все сюжетное развертывание автобиографического текста, включая стиль, пафос, авторскую интонацию. Первая типология соединяет воспоминания автобиографического ребенка и авторефлексию (оценку) взрослого повествователя. Вторая типология выявляет воссоздание детской точки зрения повествователя, обусловливая ценность данных произведений в ряду классики детской литературы.

-

Русская автобиографическая проза XIX–XXвв. выявляет специфику христианской антропологии лик—лицо—личина. Анализ приемов словесной живописи раскрывает авторский пафос и эстетическую оценку изображаемых объектов, а также их сюжетную функцию. Крупный план зримых образов получает воплощение в приемах иконописи, портрета и карикатуры.

-

Важность отбора жизненного материала формирует картину мира в структуре автобиографической прозы. Выбор событий повествования и авторефлексия определяют внутрилитературный синтез: драматическое, лирическое и прозаическое в описании истории собственной жизни.

-

Ключевыми структурными компонентами автобиографической прозы являются «первичное» и «завершающее» события, которые получают многогранное раскрытие: с точки зрения жанра, сюжетосложения, поэтики «начала бытия» и становления личности Автора.

-

Сюжетообразующий мотив рода в классике автобиографической прозы XIXв. (С.Т.Аксаков, М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.С.Лесков) является своеобразной презентацией героя и получает особую напряженность в автобиографической прозе Русского Зарубежья (И.А.Бунин, Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев).

-

Жанровая черта раскрывается в сюжетно-композиционной устойчивости образа семьи и наставников, определяя не только их ценность в формировании личностей будущих писателей, но и многообразие стилевых решений и пафоса.

Новизна диссертации заключается в разработке теоретических основ, определяющих жанровые особенности и композиционные компоненты автобиографической прозы. Устойчивые структурно-семантические элементы автобиографической прозы анализируются сквозь призму таких базовых понятий литературоведения, как индивидуальный стиль, пафос, авторская интонация. Автобиографическая проза рассматривается в контексте стиля соответствующих эпох, в то же время прослеживается преломление универсальных черт и тенденций в индивидуальных писательских стилях конкретных произведений.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в разработке теоретических основ автобиографической и биографической прозы, а также в исследовании таких художественных явлений, как назидательная проза, семейная повесть, роман-воспитание. Материалы и выводы работы могут использоваться при чтении общих и специальных вузовских курсов по теории литературы, детской литературе и истории русской литературы.

Апробация. Материалы исследования в течение ряда лет апробировались на лекциях, спецкурсах и факультативах по теории литературы и практике читательской деятельности, детской литературе на кафедре филологических дисциплин и методике их преподавания в начальной школе ГБОУВПОМГПУ. Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на Всероссийских и межвузовских научных и научно-практических конференциях: «Мировая словесность для детей и о детях» (2004–2013, МПГУ), «Синтез в русской и мировой художественной культуре» (2004–2013, МПГУ), «Гуманитарные науки и православная культура. Пасхальные чтения» (2004–2013, МПГУ), «Православная русская школа: традиции. Опыт, возможности, перспективы» (Свято-Алексиевская пустынь, 2011–2013), «Славянское культурное пространство» (2012, МГУ), «Наша Начальная школа» (2012, МГПУ), «Тенденции и перспективы развития начального филологического образования и подготовки учителя» (2013, МГПУ), «Художественная словесность: теория, методология исследования, история» (2013, Литературный институт им. А.М.Горького).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.

Стилеобразующие доминанты воспоминания о детстве

Художественная автобиография как литературное явление имеет богатую историко-культурную традицию. Однако терминологическое обозначение жанра автобиографии возникло достаточно поздно, в XIX веке. Автобиография (от греч. autos — сам, bios — жизнь, grpaho — пишу) — описание своей жизни, собственная биография, где главным героем является автор; обычно пишется от первого лица и охватывает большую (или самую важную) часть его жизни. Так, в 1836 г. в Академическом толковом словаре (Франция) слово autobiographie выступало только в значении «текст, написанный своей рукой, собственноручно». В Англо-немецком королевском словаре в 1844 г. слово «автобиография» в современном значении было зафиксировано как неологизм. Современное литературоведение опирается на следующие определения жанра: «Автобиография — жанр документально-художественных произведений, преимущественно в прозе. В широком смысле — произведение, основное содержание которого составляет изображение процесса духовно-нравственного развития личности автора, основанного на осмыслении прошлого с точки зрения опытного, зрелого человека, умудренного жизнью. Жизнь писателя — протосюжет. Личность автора (его внутренний мир, особенности поведения) — прототип главного героя. Автобиографию отличают достоверность, откровенность, саморефлексия» [49]. Автобиография определяется также как «литературный прозаический жанр», «описание автором собственной жизни»; «для автобиографического жизнеописания характерно стремление осмыслить прожитую жизнь как целое, придать эмпирическому существованию оформленность и связность. Поэтому автобиографии пишутся, как правило, в зрелом возрасте, и писатели нередко прибегают к вымыслу, «дописывают» и «переписывают» свою жизнь, делая ее логичнее, целенаправленнее» [52]. В теории литературы гибкость жанровой структуры отмечает В.Е. Хализев, подчеркивая, что «жанры с трудом поддаются систематизации и классификации, <…>, упорно сопротивляются им» [241, 206]. В настоящее время отмечается пограничный характер жанра автобиографии, находящейся на стыке таких областей гуманитарного знания, как литература, психология, философия и социальное творчество.

Вышеперечисленные трактовки автобиографического жанра необходимы для понимания специфики прозаической формы. Как отмечает В.И. Гусев, интенсивные проблемы прозаической формы связаны с «остротой сюжета, т.е. повествовательного начала, и вообще с напряжением композиции, именно интенсивно сочетающей в себе начала повествования и описания (изображения)» [102, 21]. Своеобразие прозаической формы раскрывается в преобладании статики над динамикой, то есть описание становится доминантной формой повествования в создании истории собственной жизни. Жанрово-стилевая специфика выявляет также сближение автобиографической прозы с экзистенциальной темой в искусстве, когда художественное самопознание и запечатление авторских экзистенций обусловливает лирическое начало, придающее тексту автопсихологичность. С другой стороны, экзистенциальное начало в повествовании придает остроту сюжетной интриге, сближаясь с драматическим произведением. Стилевой акцент прозаической формы раскрывается с точки зрения внутрилитературного синтеза: лирического, повествовательного и драматического. Внимание к авторской интонации в переживании и реконструкции первичных впечатлений детства выявляет лирическое начало в автобиографической прозе. В теории литературы пафос идейного утверждения жизни, заключающий в себе эмоциональную возвышенность, сближается с традиционным представлением о лирике. Такое понимание лиризма становится синонимом поэтизации, воспевания детства в противоположность сатирическому пафосу, связанному со стилевым снижением. Прозаизация и поэтизация передают антиномичность отношения к неоднозначным и противоречивым жизненным реалиям, которые в своей целостности создают ритмическую упорядоченность структуры автобиографического текста. В идее структурированности биографии лежит отождествление внешней и внутренней реальности, события и переживания: «<…> в биографии, если только не отождествлять ее с психологией, все внешнее есть непременно и внутреннее, потому что здесь внешнее только знак внутреннего и вся биография вообще — только внешнее выражение внутреннего» [94, 26]. В художественном строе повествования данное положение отождествляется с «антиномической оппозицией <…> Внешнее-Внутреннее (выделено автором)» [134, 17]. Начало самосознания себя как личности рассматривается нами как точка отсчета «бытия в мире» (М. Хайдеггер) Автора и начало сюжетного развертывания. В автобиографической прозе личная жизнь как творчество приобретает особую значимость: «Личность здесь — словно художник, который лепит и чеканит в форме переживаний свою жизнь из материала окружающей действительности. Пережить что-либо — значит сделать соответствующее явление событием в своей личной жизни» [94, 39].

Пространство Дома

Повесть А.Н. Толстого «Детство Никиты» получила многочисленные отзывы. Критика эмиграции отмечала ее традиционность, вписывая в ряд классики русской автобиографической прозы о детстве XIX – XX вв. от С.Т. Аксакова и Л.Н. Толстого до Н.Г. Гарина-Михайловского и М. Горького. Именно за это же критика упрекала автора в отсутствии оригинальности в образе главного героя: «У него нет ни одной черты, по которой, встретясь с ним в жизни, можно было бы узнать его, как мы узнаем, например, типы Толстого, Достоевского, Тургенева» [141, 532]. В России К.И. Чуковский отзывается следующей рецензией: «Эта Книга Счастья — кажется, единственная русская книга, в которой автор не проповедует счастья, не сулит его в будущем, а тут же источает его из себя» [87, 204].

Сравнивая двух великих однофамильцев, современный писатель, автор биографии А.Н. Толстого в серии ЖЗЛ А.Н. Варламов пишет, что особенность художественного воплощения главного героя Никиты — в обобщенном образе-символе счастливого детства: «Толстой пропел гимн детству и не стал отягощать его моральными проблемами, как делал его великий однофамилец». Как признавался сам автор, «за эту книгу отдам все свои предыдущие романы и пьесы» [87, 204].

Поэтизация детства проходит в жизненной реалии автора следующую метаморфозу от прозаического события к творческому импульсу: «Детство Никиты написано оттого, что я обещал издателю для журнальчика маленький детский рассказик …> Начал — и будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очарованием, нежной грустью и острыми восприятиями природы, какие бывают в детстве». Заповедный возраст в формировании первичного мира впечатлений художника раскрывается в статье «О творчестве». А.Н. Толстой, размышляя о творческом пути художника, пишет: «Что остается интересного в автобиографии художника? Его жизненный путь? Я думаю, что с того часа, как человек становится творящим существом, его путь предопределен. Он идет туда, куда его толкает творчество, видит то, что нужно для его творчества». Жизнь человека как прямая дорога «раскрытия художественного потенциала»; «Что же человек рождается художником, потенциал задан в нем от рождения? …> Я рождаюсь со всем богатством тысячелетий. Я расту, ничего не отдавая, но вбирая в себя окружающее. Я, маленькое существо, всеми инстинктами стремлюсь жить в безвольном, безгрешном, счастливом «раю». И вот тут-то, очевидно, и происходит крайне сложное, из райской детской жизни и из тончайшей материи наследственности, создание моего потенциала» [26, 265]. Такая точка зрения определена в римской традиции биографического времени «prodigia» (М. Бахтин), раскрывающей предопределенность судьбы, интуиции, гениальности в ее изначальной заданности. Творчество является для А.Н. Толстого сакральным процессом: «Есть вещи, про которые нехорошо и ненужно говорить. Это вещи личные, тайные и деликатные.

К таким вещам принадлежит и самый процесс творчества. В автобиографии художника ищут именно этих заповедных вещей»; понять тайну творчества разгадать загадку — абсурд: «при помощи того же творчества, — слов, — вскрывать процессы того же творчества, все равно, что ножом из масла резать масло» [26, 264]. Изначальный дар творческого начала и само отношение к процессу творчества сближает таких художников XX века, как А.Н. Толстой и И.С. Шмелев.

В автобиографическом романе «Лето Господне» И.С. Шмелева также первичным событием становится мотив пробуждения. В основе романа — художественный образ — символ пробуждения-рождения-начала бытия ребенка в утро Чистого Понедельника: «Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. …> Старый наш плотник — «филенщик» Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет — заплачет. Вот и заплакала — кап…кап…кап. Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченный пряник «масленицы» …> пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», — Горкин вчера рассказывал, — «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться!» [43, 15]. Первичное событие ярко демонстрирует «подлинный лик художественного произведения» (А.Ф. Лосев), где задана ценностная система координат, определено и сюжетное развитие, и, шире, весь жизненный путь — «душу готовить надо». Первичное событие также становится экспозицией или «формулой узнавания» (Л. Гинзбург) героя, композиционно обозначающей и другие ключевые фигуры повествования.

Структура «педагогического опыта» в русской автобиографической прозе

Такая метаморфоза представлена традиционной антитезой идиллического замкнутого пространства родного и разомкнутого в бесконечность пространства «других», пространства «неродной» герою жизни [165, 10–11]. Здесь, в чужом мире, впервые герой сравнивает отца и его брата, проигрывая различные мужские ипостаси: успешного инженера/успешного доктора, простоты отца/манерности дяди, смелости/трусости. Детская точка зрения на дядю реализуется в его именовании «Красавец» в его традиционном смысловом наполнении («устами ребенка глаголет истина»). Насмешливая оценка внешности только усиливает противопоставление дяди и отца. Красавец «всегда был любезен, оставлял запах духов и хорошей папиросы, свежести, вымытости», отец «со своими ружьями, запахом табаку, тоже чистый и аккуратно одетый, но простой, веселый, смелый». Красавец «боится всякого таракана»; отец «ходит на медведя». Внутренний выбор героя во многом определяет и оппозиция города/деревни, явленная в образах отца и дяди, которая расширяется от социального до философского наполнения. Точка зрения отца становится последним аргументом для сына: дядя «городской», «ферт», «не знает, как и лошадь запречь». Характерно, что не отец произносит их: эти слова как «несобственно прямая речь» обостряют, диалогизируют [102, 8] внутренний монолог Глеба, драматизируя выбор героя. [Подробнее о подобном приеме в стиле М.Е. Салтыкова-Щедрина см. Главу I IV. Пространство Дома]. Верность себе и своему роду, земле, Отечеству в простоте и любви деревенской жизни утрированно противопоставляется городскому, рафинированно-западному образу дяди. Однако система образов отец–дядя–Глеб строится не только на оппозиции, но и по принципу подобия. Мотив чести, аристократизм рода объединяют все образы, но опять-таки важным нюансом становится антитеза свой/чужой, русский/польский. Предметом гордости «Красавца» является самоощущение: «гоноровый пан», «аристократическая польская кровь», Глебу нравится «аристократическая», но он «предпочел бы русскую». Мотив чести рода наиболее ярко раскрывается в фабульном эпизоде первого боя Глеба в гимназии. Банальная драка мальчиков трансформируется в сознании Глеба в настоящий бой. Гимназист Юзепчук, жаждущий боя, определяет ответный шаг Глеба, который инициируется мотивом чести рода: «Голос предков, может быть дедушки Петра Андреича, бравшего Варну и Силистрию, заговорил неукоснительно». Победа Глеба в драке приобретает эпический масштаб — «не посрамил земли русской». Обратим внимание, что мотив аристократизма рода остается неизменным в герое даже в гимназии. Несмотря на то, что «здесь и сейчас» он всего лишь «пленник Кюнера и Ходобая», ощущение сохраняется: он все такой же «гоноровый пан».

Появление учительницы Софьи Эдуардовны драматизирует сюжетную коллизию и организует следующий треугольник: мать–Софья Эдуардовна–Глеб. Если мужское сравнение отца с «Красавцем» представляет собой открытое противопоставление, то женское явно лексически не обозначается, а лишь пунктиром намечает едва заметную, неявную оппозицию. Неявная антитеза реализуется через портреты, которые воссоздают точку зрения Глеба: «холодноватое, прекрасно-тонкое лицо» [20, 93] матери и «большой рот, огромные серо-зеленые глаза. Цвет лица слегка воспаленный — точно она с сильного ветра, обожжена им» учительницы [20, 93]. «Прекрасно-тонкое лицо» матери со смысловым значением идеально-правильного противопоставляется нарочитой неправильности черт учительницы: «большой рот», «огромные глаза», «воспаленный» цвет лица. Семантической антитезой становится также холодность матери/обожженность учительницы. Ассоциативный ряд обожженность/горячность/чувственность продолжается в звукообразе ее голоса — «грудного и певучего, довольно низкого» и описании пальцев — «ее большие, сильные и гибкие пальцы» [20, 94]. Образ учительницы неразрывно связан с музыкой, музыкальное и становится первичным «индексом ее узнавания»: «Ее тон был ровен, легок в жизни, как и в музыке» [20, 98].

Драматизация композиции семейных образов определяет семантическую значимость следующего треугольника: отец–Софья Эдуардовна–Глеб. Объединением становится также музыкально-песенное «как-бы трио» и «дуэт». Песня «Новгород великий, город буйных сил» объединяет отца, Софью Эдуардовну и Глеба: «<…> небольшим, но верным тенором все чаще выводил вместе с Глебом и Софьей Эдуардовной <…> Получалось как бы трио». Союз «как» с частицей «бы» ассоциативно указывает на неполноту и призрачность их трио. Настоящим становится дуэт отца и Софьи, с максимальным эмоциональным накалом исполняющих «Не искушай меня без нужды…». Точка зрения повествователя раскрывает эстетическое любование мальчика «дуэтом» в соединении музыкального и зрительного, усиленное семантикой глаголов «смотрел», «видел». Традиционное представление о глазах как зеркале души создает главную интригу «дуэта»: Глеб «видел серо-зеленые глаза, устремленные на отца» и взгляд отца «с нежностью и улыбкой глядел прямо в глаза Софьи Эдуардовны» [20, 106]. Все нарастающее чувство не выражается лексически, портрет-взгляд Софьи раскрывает внутреннюю суть ее чувства: «сияла на отца глазами». Дальнейшее нагнетание сюжетной интриги взаимоотношений отца и Софьи создается приемом психологического параллелизма, глубина чувственно-эмоционального состояния героев метафорически отражается во внешних событиях: пожары не только повторяются, но и нарастают.

Мотив смерти как кумулятивный пункт в решении финалов: стиль и пафос .

Возможность сочувствия также пронизывает все творчество Л.Н. Толстого, а в повести «Смерть Ивана Ильича» возводится в степень духовной победы над смертью и проходит свою диалектику чувств. Изначально переживания Ивана Ильича колеблются между «каплей надежды» и «морем отчаяния». Мотив надежды сначала связан с телесным, а далее воплощается в искренности чувств буфетного мужика Герасима и сына Васи. По сути, сюжетная линия Ивана Ильича заканчивается примирением: ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить: «Тут он почувствовал, что его руку целует кто-то» [33, 106]. Именно чувство инициирует трансформацию надежды телесной в сферу духовную. Мотив проявленного сочувствия сына Васи не только получает ответную реакцию, но и расширяется: «Ему стало жалко его <…> ему стало жалко ее» [33, 106]. Семантическая нагруженность финала раскрывается в ключевом эпизоде принятия Святых Таинств, когда Иван Ильич вновь обретает чувство радости: теперь «вместо смерти был свет». Так сюжетное развитие от первоначальной поглощенности бытия героя смертью: «Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — все было все равно, все было одно и то же <…>, надвигающаяся все та же страшная ненавистная смерть» [33, 93], которая «одна была действительность…», проходит путь от ужаса смерти к духовной победе. Первоначальный образ-метафора «черного мешка», куда героя просовывала «невидимая непреодолимая сила», через смутное «засветилось что-то» трансформируется с приходом Васи в финальное: он увидел «свет». Образ всепоглощающего света становится прообразом вечности. Алогизм финала (прием катахреза): герой понял, что «кончена смерть <…> ее нет больше <…> и умер» соединяется в один образный ряд с названием повести — «Смерть Ивана Ильича». Художественное пространство очерчивает путь героя от «анамнеза морби» и «анамнеза вита» к преодолению смерти .

В автобиографической повести «Детство» личная трагедия Николеньки Иртеньева раскрывается также в полярности переживания горя: между ужасом отчаяния и надеждой, «ужасными страданиями» и упованием на «ангела небесного».

Личная трагедия «автобиографического ребенка» характерна и для стиля И.С. Шмелева. Мотив надежды на чудесное выздоровление многократно проигрывается в лексических повторах его романа «Лето Господне»: «А я таю про себя, думаю-думаю: и вдруг радость?! Вдруг, чудо сотворится?!. И верю, и не верю…» [43, 374]. Такой мотив получает драматургическое развитие от ужаса отчаяния до утешения. Максимальный накал переживаний Вани иллюстрируется яркостью метаморфозы в поведении героя и наставника. Ропот героя: «Папашенька помирает <…> почему Бог нас не пожалеет, чуда не сотворит?!.» [43, 373] раскрывается Горкиным с точки зрения канонов православия. Впервые в повествовании гнев наставника на «иритика» Ваню («откудова ты набрался, а?!» [43, 373]) определяет глобальное изменение внешности наставника: «Никогда с ним такого не было, и глаза побелели, страшные сделались» [43, 373]. Духовная назидательность его объяснения подчеркивает ключевую функцию наставничества: «Вот кто!... вот кто!... они (курсив автора) это тебя <…> они!.. к папашеньке-то не смеют доступиться, страшатся Ангела-Хранителя его, так до тебя доступились, дите несмысленое смутили!..» [43, 373]. Драматизм эпизода передает православное мироощущение духовной победы над смертью: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Коринф. 1, 15: 54–55). По Шмелеву, смерть не так страшна, как страшен грех, и прежде всего, грех отчаяния, который, согласно традиции, трактуется как гордыня неверия в милость и промысел Божий. Личная трагедия героя духовно преодолевается в мотиве общей любви и скорби ребенка и наставника: «<…> поплакали мы с ним, где теплились все лампадки. И помолились вместе. И стало легче» [43, 373].

У Л.Н. Толстого подобная функция поддержки реализуется в образе Натальи Савишны. В ее спокойном объяснении Николеньке страх пустоты, одиночества смерти преодолевается любовью: «<…> ее душа будет в царствии небесном, она и там будет вас любить» [32, 132]. Мотив утешения заостряется оппозицией ratio / веры, которая раскрывается во внутреннем монологе ребенка: «И хотя я не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно» [32, 133]. Заметим, что художественный образ Натальи Савишны перекликается с образом Татьяны Александровны Ергольской. В «Воспоминаниях» Л.Н. Толстой пишет о ней: «Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства — любовность и неторопливость — незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости <…> Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, но отвергала только один догмат — вечных мучений: «Dieu qui est la bonte meme ne peut pas vouloir nos souffrances» [Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий (франц.)]» [30]. Для нашего исследования интересен факт, также упомянутый в «Воспоминаниях» Л.Н. Толстого: вместе с Т.А. Ергольской жила «добродушная старушка» Наталья Петровна.