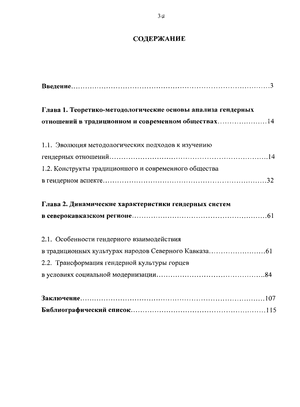

Содержание к диссертации

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические основы анализа тендерных отношений в традиционном и современном обществах 14

1.1. Эволюция методологических подходов к изучению тендерных отношений 14

1.2. Конструкты традиционного и современного общества в тендерном аспекте 32

Глава 2. Динамические характеристики тендерных систем в северокавказском регионе 61

2.1. Особенности тендерного взаимодействия в традиционных культурах народов Северного Кавказа 61

2.2. Трансформация тендерной культуры горцев в условиях социальной модернизации 84

Заключение 107

Библиографический список 115

- Эволюция методологических подходов к изучению тендерных отношений

- Конструкты традиционного и современного общества в тендерном аспекте

- Особенности тендерного взаимодействия в традиционных культурах народов Северного Кавказа

Введение к работе

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, характером развития современного российского общества, глубокими социально-экономическими, политическими и духовными преобразованиями, которые вызвали переоценку устоявшихся норм социальной жизни и системы ценностей, содержания социальных проблем, стоящих перед обществом.

Эти перемены происходят настолько быстро, что основная масса субъектов политического действия не успевает включиться в них на уровне равноправных участников, из-за чего значительно затрудняется социальная адаптация личности к новым условиям общественной жизни. При этом неустроенность, нестабильность, правовой нигилизм, прежде всего, отразились на человеческих взаимоотношениях, неотъемлемой частью которых являются тендерные взаимоотношения. Таким образом, разработка тендерных отношений в условиях реформирования современного российского общества в существенной степени связана с демократическими преобразованиями, с модернизацией общества.

Следует отметить, что в сфере тендерных отношений в настоящее время наметились важные тенденции: изменились многие акценты в области равноправия полов; не всегда компетентные попытки реформирования хозяйства привели к снижению уровня жизни значительной части населения страны, а это, в свою очередь, - к ожесточению всех форм межличностных отношений, возвращению патриархальных традиций иерархизации тендерного диалога, к серьёзным изменениям в стандартах полового поведения, восприятии мужественности/женственности и т.д.

В этой ситуации особую актуальность приобретает поиск средств гармонизации тендерного диалога, которые соответствовали бы демократизации жизни российского общества, способствовали бы более полному раскрытию личностного потенциала и мужчины, и женщины, эффективному использованию творческих задатков каждого индивида во благо всего общества.

Научные разработки в этой сфере советского периода, в силу принципиального изменения вектора направленности развития российского общества, сегодня во многом утеряли свою эвристическую ценность. Возникающие в процессе демократизации социума новые тенденции во взаимоотношениях полов настоятельно требуют комплексных социально-философских исследований, ибо без этого невозможно определить принципы, позиции и стратегические цели научных исследований. Поэтому философская рефлексия процессов тендерной трансформации традиционного и инновационного как методологическая предпосылка и основа конкретно-научных исследований, ведущихся в этой области, является сегодня весьма актуальной не только с теоретической, но и с чисто практической точки зрения.

При этом нужно исследовать не только произошедшие изменения в экономической, политико-правовой, социальной сферах, но и, в первую очередь, социокультурные условия и индикаторы данных преобразований в регионах России, так как без этого немыслимо осознать специфику, уровень и характер трансформации при переходе от традиционного к современному обществу.

Анализ рассматриваемой проблемы в социокультурном контексте показывает, что модернизация тендерных отношений в северокавказском регионе России обладает своими особенностями. В социокультурной толще имеются элементы, как ускоряющие процесс обновления, так и препятствующие модернизационным сдвигам тендерных отношений. Для республик, краев и областей Северного Кавказа, в значительной степени сохранивших традиционную культуру, в качестве внешнего социокультурного маркера степени продвижения по пути модернизации выступает характер тендерных отношений. Реформы на Северном Кавказе влекут за собой трансформацию традиционных структур организации этносов, стержневым элементом которых является регулирование тендерных отношений, что оказывает свое влияние на содержание поло-ролевых паттернов, на социальные смыслы внедряемых центром модернистских инициатив, что часто влечет возникновение

дисфункционального эффекта. Привнесенные в традиционную среду элементы современного общества перестают функционировать в нём как рациональные. В этих условиях необходима разработка новой модели тендерных отношений в России с учетом особенностей ее регионов.

Таким образом, исследуемая тема актуальна как в философско-академическом, так и практическом плане.

Степень научной разработанности проблемы. Исследование тендерных отношений на протяжении всей истории человечества привлекало внимание мыслителей. В той или иной мере к этой проблеме обращались все великие философы прошлых эпох. Платон, Пифагор, Аристотель высказывали свои суждения об особенностях женщины, мужчины и их взаимоотношениях, заложили базовые основания европейской модели тендерных отношений и тем самым предопределили вытеснение женщины из социальной сферы в семейную. К греховной сущности и природе женщины обращались средневековые теологи. В последующий период тендерные проблемы нашли отражение в трудах И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Ницше, М. Вебера и других.

Приступая к анализу, следует отметить, прежде всего, значение перевода классических трудов зарубежных авторов, заложивших теоретико-методологические основы тендерной теории, а также издание фундаментальных учебных пособий и хрестоматий, в которых опубликованы концептуальные разработки таких известных исследователей данного направления, как Дж. Батлер, А. Дворкин, И. Гофман, Д. Зиммерман, Р. Коллинз, Р. Коннелл, Г. Рубин, Дж. Скотт, Э. Оукли, К. Уэст, Н. Фрейджер, Н. Ходров, П. Эллиот и других. Без опоры на методологические концепты этих авторов невозможно провести социокультурное изучение современной трансформации традиционных тендерных структур в полиэтничных регионах.

В работах О.М. Вовченко, О.А. Ворониной, А. Добрякова, И.О. Кона, В.А. Ремиха, Ю.Б. Рюрикова, В.М. Хвостова и других разработаны вопросы феминистского движения и его влияния на российское общество. К. Гилли-ган, Дж. Скотт, Н. Ходоров и другие рассмотрели воздействие патриархаль-

7 ной культуры на политическую и культурную сферы общества. Ученые обосновывают формирование различий в структуре мужской и женской психики, различий в моделях поведения.

К проблемам особенностей семьи и ее места в формировании тендерных отношений обращались зарубежные исследователи: М. Вебер, Э. Дюрк-гейм, С. Липсет, Ч.Р. Миллс и другие. Среди отечественных исследователей аналогичные вопросы рассматривали Б.Г. Ананьев, Е.А. Ануфриев, Л.П. Буе-ва, М.С. Мацковский, СИ. Голод, А.Г. Харчев, З.А. Янкова.

Тендерные аспекты женского бытия в современном российском обществе анализируются в работах И.В. Вошленко, Е.Ф. Молевича, В.В. Рябова, В.В. Макарова, О.А. Хасбулатовой и других. В трудах С.Н. Булгакова, В.В. Розанова, B.C. Соловьева, Н.А. Бердяева рассматриваются проблемы женского и мужского начал под углом зрения социальной статусности и положения женщин в семье.

Развитие философских основ концептуализации этнического в русской философии осуществлялось B.C. Соловьевым, П.Б. Струве, Л.Н. Столовичем, И.А. Хомяковым, Н.А. Бердяевым, П.А. Сорокиным. Философское понимание этнического в свете различения традиционного и современного формировалось благодаря работам А. Инкельса, М. Мид, Р. Мастерса, Д. Миллера, У. Мура, С. Ваго, Т. Паранена, У. Ростоу. Этические аспекты теории модерна были разработаны А. Этциони, Д. Рейшемейером, А.Дж. Тойнби, М. Уолце-ром. Взаимосвязь национального сознания и национальной культуры изучали: В.Г. Бабаков, В.М. Семенов, Н.Г. Багдасарьян, Р. Барт, П.М. Бицилли, Ю.В. Бромлей, Т. Ван Дейк, Л.Н. Гумилев, Ю.М. Лотман, СВ. Лурье.

Анализ трансформации традиционных культур народов Северного Кавказа представлен в работах Г.С. Денисовой и Л.В. Клименко. Работы A.M. Гутова, И.И. Маремшаовой, Р. Хунагова, А.Ю. Шадже, Б.Х. Бгажнокова и других посвящены анализу выявления и сохранения элементов традиции в организации современной жизни народов Северного Кавказа.

Тендерные отношения на Северном Кавказе в основном исследуются в трудах этнографов и этнологов, среди которых можно выделить работы М.Д. Боташева, С.Ш. Гаджиевой, Ю.Ю. Карпова, И.С. Кона, Н.Д. ГТчелинцевой и других. Однако в трудах этих авторов отсутствует анализ процесса трансформации тендерных структур в горской среде.

Для исследования проблемы тендерных отношений весьма полезной представляется научная литература, в которой освещаются вопросы изменений, произошедших в массовом сознании россиян в период трансформации российского общества. Этой теме посвятили свои публикации А.В. Андреен-кова, В.Э. Бойков, И.А. Василенко, А.В. Дмитриев, А.Г. Здравомыслов, А.А. Зиновьев, Н.И. Лапин, В.В. Лапкин, Д.В. Ольшанский, В. Петухов, В.И. Пан-тин, Т.А. Рассадина, В.М. Соколов и другие.

Следует также отметить, что в последние годы были написаны диссертационные исследования, касающиеся широкого круга проблем тендерного взаимодействия. Однако, отдавая должное научной и практической значимости этих работ, вместе с тем, необходимо отметить, что они отражают в основном отдельные аспекты тендерных отношений. Их комплексный анализ применительно к Северному Кавказу в русле философской рефлексии и в контексте модернизма еще не проводился.

Объектом исследования выступает проблема тендерной стратификации в традиционном и современном северокавказском обществе.

Предмет исследования составили изменения тендерных отношений в семейной, публичной и коммуникативной сферах социального взаимодействия на Северном Кавказе в условиях модернизации российского общества.

Цель исследования состоит в комплексном социально-философском анализе трансформации тендерных отношений в социокультурной среде народов Северного Кавказа и обосновании их индикативной роли в выявлении вектора социальных преобразований. Поставленная цель реализуется в работе последовательным решением следующих задач:

изучить концептуальные и теоретико-методологические подходы к определению понятия и конституирующих принципов функционирования тендерных отношений и систем;

исследовать традиционную модель тендерной стратификации в социокультурной среде народов Северного Кавказа, выделить доминирующие факторы ее формирования;

раскрыть содержание нормативных тендерных границ на Северном Кавказе;

показать современные тенденции дифференцированного восприятия населением Северо-Кавказского региона отношений социального взаимодействия на тендерном уровне;

проанализировать особенности социальных сдвигов в нормировании и проявлении тендерных отношений у народов Северного Кавказа в современных условиях;

определить индикаторы степени изменений и перспективы развития тендерной системы северокавказского общества.

Методологическую и теоретическую основу диссертационного исследования составляют основополагающие идеи зарубежных и отечественных классиков философской мысли, которые касались проблемы тендерных отношений, положения мужчин и женщин в обществе. В процессе работы над темой автор опирался на концепцию социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, обосновавших постулат непрерывного производства социальности в результате повседневных взаимодействий. Весьма полезными оказались концепты этнометодологии Г. Гарфинкеля, концептуализировавшего проблемы механизмов и контекстов категоризации и осуществления тендера на микроуровне.

В работе использовались системный, структурно-функциональный, институциональный, коммуникативный и деятельностный подходы, формаци-онная и цивилизационная теории этноса.

Для раскрытия темы потребовались методы классического философского анализа, такие как сравнение, абстрагирование, восхождение от абстрактного к конкретному, генерализация. При исследовании и осмыслении эффектов современного общества использовались методы исторической и критической рефлексии, социальной феноменологии, этнометодологии и герменевтики.

В исследовании разнообразных проблем взаимодействия полов в контексте модернизационных процессов автор пытался сохранить единство философского и социально-теоретического анализа, дополненного методами политологического, социологического, аксиологического и культурологического анализа.

Научная новизна диссертационного исследования определяется следующим:

с учетом современной ситуации выделены, классифицированы и обоснованы в их сущностных характеристиках три модели тендерного взаимодействия: патриархальная, феминистская, партнерская;

определено, что тендерный порядок в традиционном и модернизированном обществах характеризуется степенью выраженности тендерной асимметрии в приватной (семейно-бытовой), публичной (социально-экономической и политической) и символико-коммуникативной сферах функционирования общества;

проанализирована система тендерной стратификации у народов Северного Кавказа, характеризующаяся ограничением женского пространства приватной сферой, а мужское - публичными практиками, что поддерживалось межполовым разделением труда, поведенческой стилистикой, этикетом, стереотипами маскулинности и феминности;

выявлена тенденция деконструкции традиционного тендерного порядка в приватной сфере и публичной деятельности на Северном Кавказе в контексте модернизации;

раскрыты особенности тендерного взаимодействия в северокавказском регионе России в современных условиях;

обосновано, что в плане ближайших и отдаленных перспектив развития общества партнерская модель является наиболее оптимальной, поскольку она в наибольшей степени в своеобразных формах соответствует трансформации тендерных отношений в России и на Северном Кавказе.

На защиту выносятся следующие положения:

Тендерные отношения детерминированы уровнем социокультурного развития определенного общества, который определяет способ и содержание конструирования паттернов.

Традиция (старое) и новация (новое) выражают диалектически связанные стороны единого процесса развития тендерных отношений: новации вырастают из традиций, находятся в них в зародыше; все положительное и ценное, что было в традициях тендерных отношений, в «снятом виде» остается в новациях. В этом плане традиция есть механизм преемственности и воспроизводства культуры, суть которого заключается в накоплении, передаче и реализации молодым поколениям наиболее значимого структурно организованного социального опыта, существующего в стереотипизированной форме.

Трансформация тендерных конструкторов при переходе от традиционных принципов организации социальной жизни к модернизированным прослеживается во всех сферах функционирования общества. Модернизацион-ные процессы и формирование общества современного типа детерминирует не только постепенное обновление традиционных понятий, построенных на тендерном факторе разделения домашних, родительских обязанностей и трудовой активности вне дома, но и трансформации символических аспектов выражения тендерной идентичности, лигитимирующие в традиционном обществе механизмы воспроизводства тендерной асимметрии.

В современном обществе выполнение женщиной двух социально-ролевых функций имеет противоречивый характер: с одной стороны, присутствует стремление качественно выполнять материнские и производственные

12 функции, а с другой стороны, это приводит к некоторым негативным явлениям.

В тендерной культуре автохтонных народов Северного Кавказа выступает ее андроцентрическая доминанта. Поэтому тендерные отношения в этом регионе России проявляются в аскриптивном приоритете статуса мужчины (в первую очередь, старшего) в семье, в тендерном и возрастном разделении труда, исключении женщины из общественно-политической жизни.

В условиях обновления современного общества содержание тендерных отношений в северокавказском регионе России при поддержании в целом устойчивости тендерных паттернов традиционной культуры тем не менее демонстрирует тенденцию их постепенной деконструкции. Современные социальные трансформации в различных сферах общества оказывают влияние на изменение традиционных тендерных отношений. В настоящее время в России тендерные различия обусловливают развитие женщин в профессиональной и образовательной сферах, однако признак пола в условиях перехода к рынку стал одним из решающих факторов дискриминации женщин в сфере труда. В этих условиях трансформация тендерных отношений в России и на Северном Кавказе в указанных сферах имеет свои особенности.

Научно-практическая значимость работы состоит в осмыслении специфики модернизации различных регионов российского общества с позиции социокультурной обусловленности трансформационных процессов. Результаты исследования могут найти конкретное применение при дальнейшем анализе и систематизации тендерной проблематики; разработке и усовершенствовании методологии тендерных исследований и реализации тендерной политики в северокавказском регионе.

Основные выводы и материалы диссертационной работы найдут практическое применение в учебном процессе при проведении лекционных и семинарских занятий по философии и социальной философии.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались автором и обсуждались на ряде региональных, межрегиональных, межвузов-

13 ских и внутривузовских научных и научно-практических конференциях. Работа обсуждена и рекомендована к защите кафедрой социально-гуманитарных наук Пятигорского государственного технологического университета.

Основные положения диссертации изложены в 9-ти научных публикациях, общим объемом 2,95 п.л.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения. В конце работы помещен библиографический список.

Эволюция методологических подходов к изучению тендерных отношений

Термин «тендер» не имеет адекватного перевода в русском языке, а его написание и произношение скалькировано с английского. В англорусском словаре В.Мюллера можно прочесть, что «гендер» имеет два значения: первое - грамматический род, и втрое - пол как шутливое обозначение. В словаре США гендер определяется как классификационный термин, в том числе и как морфологическая характеристика («грамматический род»). В другом значении гендер конструирует отношения между одним объектом и другими, ранее уже обозначенными классом (группой), это отношение принадлежности. На современном этапе развития научного знания гендер трактуется как социальное отношение, не биологический пол, а представление (репрезентация) каждой индивидуальности в терминах специфических социальных отношений." Учитывая эту трактовку, в настоящее время представляется возможным условно выделить три основных группы объяснительных моделей межполовой коммуникации, с целью проследить их влияние на современное состояние отношений мужчины и женщины: «патриархальные», «фиминистские», «партнерские».

Первая группа трактует господствующее положение мужчин в обществе как естественное, основанное на широко распространенных и весьма популярных представлениях полового диморфизма, когда мужское и женское рассматривается в качестве противоположных, противостоящих начал, а война полов - неизбежной характеристикой социальной жизни. В рамках этой объяснительной модели существуют два способа обоснования доминирования мужчин: во-первых, «натуралистически» ориентированные концепции, ссылающиеся на биологическое и психологическое превосходство маскулинности, тем самым оправдывающие иерархию полов, выдавая за свой основной аргумент природу. Данное обстоятельство и объясняет необыкновенную живучесть патриархата. Следует подчеркнуть, что «натуралистические» концепции широко представлены работами европейских мыслителей. Особенно яркие природно-психологические обоснования доминирования мужчин приводят 3. Фрейд и О. Вейнингер.1

Второй способ объяснения - это «социально» ориентированные концепции, которые сложились позднее. Эти концепции объясняют господство мужчин из возникновения частной собственности и вытекающими из него социальными факторами. Основные идеи такого подхода были заложены французскими просветителями (Гельвеции, Дидро, Руссо), подробно разработаны в трудах А.Бебеля и горячо подержаны К.Марксом и Ф.Энгельсом.

Однако, рассматривая «патриархальные» модели необходимо всё же отметить их разнообразие и неоднородность. При этом в рамках именно этих концепций были заложены основы восприятия женского пола не только как противоположного, требующего преодоления, но и другого, инакового, имеющего право на существование (И.Кант. Ф. Шеллинг и др.).

В середине XIX века по вопросу пола патриархальную модель поддерживали представители славянофильской концепции.

В отличие от «патриархальных», феминистские объяснительные модели базируются на неоспоримых доказательствах патриархального характера общества и неравноправного положения женщин в нем. Именно эти концепции разрабатывают пути преодоления дисфункциональное во взаимоотношениях полов, которые в большинстве своем сводятся к преодолению господства маскулинности через победу женщин над «мужским миром».1 Иначе говоря, половой диморфизм и здесь является ведущим детерминантом и основой построения отношений полов. Таким образом можно говорить о «зеркальности» «феминистских» и «патриархальных» объяснительных моделей.

Но, справедливости ради, надо сказать, что в рамках феминизма в последние годы начинают встречаться принципы «взаимность-взаимозависимость» и «семьи-партнерства» применительно к современному этапу взаимоотношений полов. Однако данное направление феминистских исследований находится еще на стадии своего зарождения.

Наконец «партнерские» объяснительные модели только формируются сегодня, но основы их были заложены ранее. Определенный вклад в их разработку внесла отечественная философия конца XIX — начала XX века, основными представителями которой были В.Соловьев, В.Розанов, Н.Бердяев, труды которых составили определенный цикл в освещении принципов полового взаимодействия к которым следует отнести толерантность, взаимодополнительность, взаимозависимость полов, тождество противоположностей, единства мужского и женского начал.

Рассмотренные модели тендерных отношений основываются на историко-философском анализе. Но на практике, несмотря на все социально-экономические, политические, культурные изменения ХХ-начала XXI века и крупные завоевания женского движения, продолжают доминировать патриархальные модели отношений полов, хотя на уровне тенденции проявляют себя и партнерские.

Конструкты традиционного и современного общества в тендерном аспекте

Типологию общественных систем на традиционные и современные (модернизированные) разработали М. Вебер, Э.Дюркгейм, Ф. Теннис и др. Впервые М. Вебер противопоставил тип «традиционных» социокультурных образований современному западному рационализму или «западному капитализму», Дюркгейм выделил типы обществ, базирующихся на «органической» и соответственно «механической» солидарности и т.д. Применительно к исследованию современной ступени общественного развития западных стран сформировались теории «массового общества», «общества потребления», развиваемые в трудах X. Ортеги-и-Гассета, К.Поппера, Д. Белла, Т.Адорно, Э. Шилза и др.

Многие ученые в разнообразных трактовках традиционного и модернизированного (современного) обществ выделяют в них сходства и различия. Особо выделяются следующие черты: традиционное общество относительно гомогенно, стабильно, в то время как современное (массовое) общество подвижно, динамично; современное общество предполагает частые перемены, подвижки, но при сохранении определенной устойчивости, традиционное общество меняется относительно медленно как во времени, так и в пространстве, и если меняется, то достаточно глубоко; нововведения, прежде чем быть принятыми в традиционном социуме, должны быть адаптированы к существующей социальной среде.

В этой связи А. Мендера пишет: «В индустриальном обществе, напротив, новшество принимается только потому, что является новшеством. В этом - коренное различие традиционного и индустриального общества».1

Исследователи подчеркивают, что традиционное и модернизированное общества различаются своими размерами. Традиционное общество локально, малочисленно, размещается на огражденной территории. В отличии от этого модернизированное общество имеет большие масштабы, обладает разнообразием социальной структуры, сложностью всего социального организма. Вместе с тем географическая граница, как главная характеристика традиционного общества, сменяется обществом, в котором основное значение придается социальным границам. Главные роли в период модерна принадлежат социальным группам, классам, слоям, профессиональным сегментам и большим организациям.

В модернизированном социуме меняются и сами принципы социальной стратификации. В отличие от современного общества в традиционном социуме наиболее характерным является наследуемый, а не достигательный характер большинства статусов.

В этой связи Л.Р.Ионин пишет: «В традиционных обществах человек ориентируется на приписываемые, то есть аскриптивные статусы, при этом важны пол партнера, возраст, место, занимаемое им в социальной иерархии -сословия или кастовая принадлежность. Партнер воспринимается «диффуз-но», то есть, в первую очередь, не как партнер по конкретному взаимодействию, а как член семьи, рода, общины, а уж во вторую очередь партнер». Индивиды воспитываются в духе судьбы, покорности ей, воспроизводя родительский опыт и их социальный статус. Такое положение вещей обеспечивается определенными институциональными механизмами, которые на всех ступенях социального развития структурируют социальное пространство, делают контуры стратификации четкими, определяют условия, при которых индивид может претендовать на ту или иную статусную позицию." В отличии от традиционного типа социума в модерновом обществе институты, защищающие иерархию, опираются не только на силу власти, но и на целенаправленно создаваемую и распространяемую в массовом сознании систему соответствующих ценностей и нравственных правил. Следует подчеркнуть, что в модерновом социуме ведущее значение приобретают достигаемые статусы, овладение которыми не передается по наследству, а требует наличия образования, активности, мобильности, победы над конкурентами. В таком обществе возникают институты, ориентирующие индивидов на достигатель-ность жизненных стратегий.

Если в традиционном обществе социальная регуляция (управление) осуществляется под влиянием устоявшихся, незыблемых традиций, которые сложились всей системой межличностных отношений и полным согласием членов коллектива с существенными сторонами жизни, то в модерновом социуме социальная регуляция осуществляется игрой символов, знаков, стереотипов, которые формируются и транспортируются в общество с помощью масс-медиа.

Особенности тендерного взаимодействия в традиционных культурах народов Северного Кавказа

Содержание тендерного взаимодействия зачастую детерминировано этнокультурными особенностями конкретной социальной общности, в котором и разворачивается это взаимодействие. В качестве такого специфичного региона в рамках российской государственности всегда выступал Северный Кавказ. И, несмотря на этническое многообразие этого региона, различные исторические модели политико-административного устройства, экономические, социальные и иные отличия, автохтонные северокавказские народы можно рассматривать как единую систему этнических групп, отличающуюся сходными социокультурными признаками.1

В настоящее время вопрос о соотношении и изменении традиционных стилей жизни и психических свойств мужчин и женщин вызывает жаркие споры и имеет вполне реальное практическое значение.

Сейчас наука не может игнорировать такое фундаментальное биосоциальное свойство, как пол, ибо его научная недооценка оборачивается тем, что традиционно мужские свойства и образцы поведения невольно принимаются и выдаются за универсальные, что мешает пониманию специфических проблем женской половины человечества и противоречит принципу равенства полов.

С этих позиций весьма интересно рассмотрение особенностей поло-ролевой социализации на Северном Кавказе, где в последние годы интерес к этой теме набирает темпы. Заметим, что Северный Кавказ оригинален в смысле накопления такого опыта воспитания, который восхищал европейских ученых и деятелей культуры. Вместе с тем, опыт не есть нечто отдаленное от общечеловеческой культуры и однороден с ней. При этом исследователь, задавшийся целью раскрыть историю и преемственность педагогико - психологической культуры той или иной этнической общности на Северном Кавказе, непременно столкнется с вопросом картографии этой культуры, о преимущественной локализации ее отдельных явлений в той или иной области Северного Кавказа. Безусловно, прежде всего перед исследователем возникнет задача определения самобытных, специфических черт в воспитательной практике того или иного этноса. Сходные черты, объединяющее горские народы между собой в культурном отношении, не отвергают, а предполагают и специфичное, самобытное в их воспитательном опыте.

Необходимо отметить, что половая идентичность, то есть осознанная принадлежность к определенному полу,- результат сложного биосоциального процесса, соединяющего онтогенез, половую социализацию и развитие самосознания.

Заметим, что в постнатальном онтогенезе биологические факторы половой дифференциации дополняются социальными. При этом гениталь-ная внешность задает определенную программу взрослым, детерминируя определение паспортного пола новорожденного, что, в свою очередь, сигнализирует, в духе какой половой роли, мужской или женской, он должен воспитываться. Половая социализация, обучение ребенка половой роли, всегда производна от норм и обычаев соответствующего общества, культуры.

Система норм и отношений институционализируется в брачно-семейных и других институтах, посредством которых общество регулирует половую жизнь и воспроизводство населения. Совокупность всех этих фактов в целом определяет тип половой социализации, объектом которой становится новорожденный, преломляясь, конечно, сквозь призму индивидуальных особенностей самого ребенка и его окружения. Заметим, что половая идентичность основывается, с одной стороны, на соматических признаках (образ тела), а с другой - на поведенческих и характерологических свойствах, оцениваемых по степени их соответствия нормативному стереотипу маскулинности или фемининности. Вместе с тем, как и все прочие самооценки, они во многом производны от оценки ребенка окружающими. Указанные характеристики многомерны и зачастую неоднозначны, ибо даже у дошкольников часто возникает проблема соотношения поло-ролевых ориентации, то есть оценки им своей маскулинности — фемининности.

Следует отметить, что традиционная система дифференциации половых ролей и связанных с ними стереотипов маскулинности — фемининности отличалась следующими характерными чертами: мужские и женские виды деятельности и личные качества различались очень резко и казались полярными; эти различия освящались религией или ссылками на природу и представлялись ненарушимыми; мужские и женские функции были не просто взаимодополнительными, но и иерархическими - женщине отводилась зависимая, подчиненная роль, так что даже идеальный образ женщины конструировался с точки зрения мужских интересов.