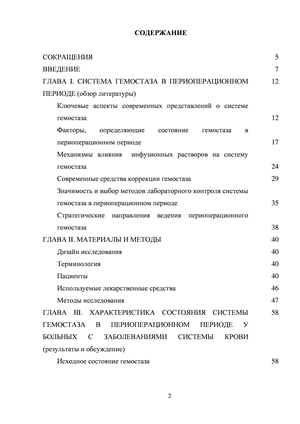

Содержание к диссертации

Введение

ГЛАВА I. Система гемостаза в периоперационном периоде (обзор литературы) Ключевые аспекты современных представлений о системе гемостаза 12

Факторы, определяющие состояние гемостаза в периоперационном периоде 17

Механизмы влияния инфузионных растворов на систему гемостаза 24

Современные средства коррекции гемостаза 29

Значимость и выбор методов лабораторного контроля системы гемостаза в периоперационном периоде 35

Стратегические направления ведения периоперационного гемостаза 38

ГЛАВА II. Материалы и методы 40

Дизайн исследования 40

Терминология 40

Пациенты 40

Используемые лекарственные средства 46

Методы исследования 47

ГЛАВА III. Характеристика состояния системы гемостаза в периоперационном периоде у больных с заболеваниями системы крови (результаты и обсуждение)

Исходное состояние гемостаза 58 Эффективность стандартной гемостазиологической подготовки 61

Гепарино-подобный синдром у пациентов гематологической клиники 76

Взаимосвязь лабораторных показателей и клинических характеристик гемостаза 81

Динамика нарушений гемостаза в период оперативного вмешательства 86

Динамика состояния гемостаза в послеоперационном периоде 87

Исходы послеоперационного периода 90

Глава IV. Методы лабораторного контроля системы гемостаза в периоперационном периоде у больных с заболеваниями системы крови (результаты и обсуждение) 94

Методические особенности ТЭГ в гематологической клинике 96

Взаимоотношения ТЭГ с другими методиками контроля гемостаза 106

«Рабочая ниша» ТЭГ в гематологической клинике 122

Значение ТЭГ в контроле периоперационного гемостаза 128

Алгоритм лабораторного контроля гемостаза в

периоперационном периоде у больных с заболеваниями

системы крови 133

Глава V. Использование средств коррекции гемостаза в периоперационном периоде у пациентов с заболеваниями системы крови (результаты и обсуждение) 136

Свежезамороженная плазма 136

Тромбоциты 150

Фармацевтические гемостатические средства 151

Периоперационная противотромботическая профилактика 159

Осложнения медикаментозной коррекции гемостаза 162

Глава VI. Роль инфузионной терапии в формировании состояния гемостаза в периоперационном периоде (результаты и обсуждение) 170

Синтетические коллоидные растворы у больных «геморрагических нозологий» 170

Гиперкоагуляция как проявление действия инфузионной терапии 177

Инфузионная терапия как компонент периоперационного антитромботического комплекса 187

Алгоритм выбора инфузионных растворов при нарушениях системы гемостаза 187

Заключение 190

Выводы 194

Практические рекомендации 197

Список литературы 200

- Современные средства коррекции гемостаза

- Используемые лекарственные средства

- Гепарино-подобный синдром у пациентов гематологической клиники

- Взаимоотношения ТЭГ с другими методиками контроля гемостаза

Введение к работе

Актуальность исследования

Одним из востребованных методов диагностики и лечения заболеваний системы крови является хирургическое вмешательство. В свою очередь, управление системой гемостаза пациентов во время оперативного вмешательства и в раннем послеоперационном периоде специалисты определяют как важную трансфузиологическую и анестезиологическую проблему. Сочетание множества факторов: операционная травма и кровопотеря, использование синтетических коллоидных и кристаллоидных инфузионных растворов, анестезиологические технологии, гипотермия при длительных оперативных вмешательствах, особенности операционного доступа, сопутствующая патология, прием лекарственных средств и др. определяют состояние гемостаза оперированных больных в каждый конкретный момент. Изменения системы гемостаза под влиянием приведенных факторов далеко не всегда предсказуемы и в ряде случаев сопровождаются серьезными осложнениями как геморрагического, так и тромботического характера (Т. Bombeli et al., 2004; A.M. Mahdy et al. 2004; S. Kozek-Langeneker et al, 2007).

Еще сложнее ситуация у пациентов с заболеваниями системы крови, при которых гемостаз и его способность реагировать на различные факторы, например действие инфузионных растворов, исходно изменены (Буланов и соавт., 2003). Спектр изменений довольно широк: изолированная патология коагуляционного гемостаза (гемофилии); тромбоцитопении, часто сопровождающиеся гиперкоагуляционым синдромом; функциональные нарушения тромбоцитарного звена (болезнь Виллебранда, тромбастения Гланцмана); сочетанная недостаточность тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза (ПМФ, болезнь Гоше); комбинированные нарушения гемостаза, присущие секретирующим опухолям системы крови; тромбофилии различного генеза. Современный спектр трансфузионных сред и лекарственных средств позволяет эффективно корригировать различные дефекты системы гемостаза. Тем не менее, кровотечения и тромбозы остаются значимой проблемами периоперационного периода в гематологической клинике (Е.М. Шулутко и др., 2003; Л.Г. Ковалева и др, 2004; Г.М. Галстян и др, 2005). Это обуславливает актуальность разработки стратегии ведения системы гемостаза у пациентов гематологической клиники до операции, во время ее выполнения и в послеоперационном периоде на основе современных методов экпресс-диагностики нарушений и их коррекции с использованием специфических и неспецифических средств.

Цель работы: разработка стратегии контроля и коррекции гемостаза в периоперационном периоде у больных с заболеваниями системы крови.

Задачи исследования:

1. Выявить особенности изменений системы гемостаза характерные для больных с патологией крови в периоперационном периоде.

2. Выявить факторы, определяющие состояние гемостаза в

периоперационном периоде у больных с заболеваниями системы крови.

-

Разработать алгоритм эффективного контроля состояния системы гемостаза в периоперационном периоде у пациентов гематологической клиники.

-

Выявить категории больных, оперативное вмешательство у которых сопровождается наиболее значимыми проблемами со стороны системы гемостаза.

-

Определить показания, критерии эффективности и риска осложнений при проведении гемостатической терапии (тромбоциты, СЗП, фармакологические гемостатики).

-

Определить показания, критерии эффективности и риска осложнений при проведении периоперационной антитромботической профилактики.

Научная новизна

1. Впервые представлен систематизированный анализ структуры и

динамики нарушений гемостаза в периоперационном периоде у пациентов с

заболеваниями системы крови.

2. Впервые доказана оптимальность использования ТЭГ для

диагностики, мониторинга и контролируемой коррекции нарушений

гемостаза в периоперационном периоде у пациентов гематологической

клиники.

3. Впервые проведен научный анализ эффективности стандартной

предоперационной гемостазиологической подготовки у больных с

патологией системы крови.

4. Впервые сопоставлена диагностическая значимость методик

контроля гемостаза ТЭГ и теста тромбодинамики в периоперационном

периоде у больных с нарушениями системы гемостаза.

5. Впервые изучена эффективность использования аутоСЗП у больных

гемофилией.

Научно-практическая значимость работы

-

Разработана стратегия контроля и коррекции системы гемостаза в периоперационном периоде у больных с заболеваниями системы крови.

-

Разработан алгоритм лабораторного контроля системы гемостаза в периоперационном периоде у больных с заболеваниями системы крови.

-

Разработан алгоритм выбора инфузионных растворов у пациентов с заболеваниями системы крови.

4. Сформулированы перспективные научные задачи: исследование

роли эндотелиального гликокаликса в формировании нарушений гемостаза и

оценка места концентратов факторов свертывания, в частности КГЖ как

альтернативы СЗП, у больных с заболеваниями системы крови.

Апробация работы

Материалы диссертационной работы представлены автором на следующих конференциях и конгрессах: III Всероссийской научно-методической конференции «Стандарты и индивидуальные подходы в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии» Геленджик, 2006; 7th Annual NATA Symposium, Malaga, Spain, 2006; конференции «Новое в гематологии и трансфузиологии», Киев, Украина 2006; научно-практической конференции «Принципы бескровной медицины», Москва, 2007; II Беломорском симпозиуме «Актуальные проблемы анестезиологии и интенсивной терапии», Архангельск, 2007; XXI ISTH Congress, Geneva, Switzerland, 2007; XI съезде Федерации анестезиологов и реаниматологов России. Санкт-Петербург, 2008; 10th Annual NATA Symposium. Linz, Austria, 2009; 11th Annual NATA Symposium. Barcelona, Spain, 2010; XII съезде Федерации анестезиологов и реаниматологов России, Москва, 2010; V Всероссийской конференции «Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии», Москва, 2011; XIII всероссийской конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях», Москва, 2011; XVIII Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», Москва, 2011; VI Беломорском симпозиуме, Архангельск, 2011; IX научно-практической конференции «Безопасность больного в анестезиологии и реаниматологии», Москва, 2011; IX межрегиональной научно-практической конференции «Современные аспекты анестезиологии и интенсивной терапии», Новосибирск, 2012; XIII (выездной) сессии московского научного общества анестезиологов и реаниматологов, Голицыно, 2012; Межрегиональной научно-практической конференции «Современные проблемы анестезиологии и реаниматологии. Уральский форум 2012», Екатеринбург, 2012; II Международном конгрессе по инфузионной терапии. Львов, 2012; V съезде Федерации анестезиологов и реаниматологов Центрального федерального округа, Тверь, 2012; VI Всероссийском научно-методическом семинаре «Клиническая трансфузиология и гемостазиология с позиций доказательной медицины», Краснодар, 2012; VI конференции «Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии», Москва, 2013.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Диагностика и контролируемая коррекция нарушений системы

гемостаза требует комплексного применения различных лабораторных

методик, но в периоперационном периоде в гематологической клинике

оптимально использование ТЭГ в качестве базового метода.

2. Различные методики исследования гемостаза - это взгляд на систему

с различных точек. Несовпадение данных является основанием для

углубленного анализа клинической ситуации. Сопоставление полученных

результатов дает полную объективную картину состояния системы

гемостаза.

3. Целью и гемостатической и антитромботической терапии в

периоперационном периоде является не достижение полной нормализации

показателей, а перевод системы гемостаза на безопасный уровень,

позволяющий с одной стороны провести оперативное вмешательство с

минимальной кровопотерей, с другой, минимизировать риск тромботических

осложнений.

4. Стандартное применение средств коррекции системы гемостаза в

расчетных дозировках у ряда пациентов (доля которых зависит от

особенностей контингента больных конкретного лечебного учреждения, в

нашем случае 23,2%) дает нестандартный ответ.

5. Проблема влияния инфузионной терапии на систему гемостаза имеет

два аспекта. Помимо фактора риска развития гемодилюционной

коагулопатии инфузионные растворы, в частности синтетические коллоиды,

обладающие антиагрегантным действием, дают дополнительную

возможность коррекции гемостаза

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 73 печатных работ, в том числе 3 главы в книгах, 19 статей в реферируемых журналах, рекомендуемых ВАК для публикации результатов диссертационных исследований, 9 статей в других журналах и 43 публикации в сборниках и материалах конференций.

Объем и структура диссертации

Диссертация изложена на 238 машинописных страницах, состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов и практических рекомендаций, включает 42 таблицы и 89 рисунков, список цитируемой литературы из 401 источника.

Современные средства коррекции гемостаза

К настоящему времени изучены и подробно освещены в литературе основные механизмы действия инфузионных растворов на систему гемостаза. Условно их можно разделить на неспецифическую гемодилюцию и специфические механизмы, связанные с собственными свойствами конкретных растворов.

Неспецифическая гемодилюция или простое механическое разведение крови – универсальный механизм, действию которого подвержены все компоненты системы гемостаза. Данный механизм присущ всем инфузионным растворам, но более наглядно представлен на примере солевых растворов, где его можно наблюдать практически в изолированном виде. Важно, что на начальном этапе гемодилюция сопровождается протромбогенными изменениями. Изолированная инфузия солевых растворов, в особенности быстрая инфузия больших объемов, приводит к плазменной гиперкоагуляции [281, 325, 326]). Это наблюдается при умеренной (в пересчете на условия in vitro до 25%) дилюции. Ее дальнейшее углубление приведет к ожидаемым гипокоагуляционным изменениям [145]. Следует отметить, что проявление гемостазиологических эффектов солевых растворов гемодилюцией не ограничивается. Описан для них и ряд специфических механизмов. В первую очередь, следует назвать эффект гиперхлоремии, возникающей в результате инфузии растворов, содержащих хлор в избыточной, по отношению к плазме крови, концентрации. Классический пример – «физиологический раствор» и раствор Рингера.

Более разнообразен спектр специфических эффектов, выявленных для синтетических коллоидных растворов.

Непосредственное взаимодействие с мембранами тромбоцитов и клетками эндотелия сосудов (так называемый «силиконизирующий» эффект) – механизм, в большей степени характерный для производных декстрана [31, 152]. Проявляется в образовании пленки из молекул кровезаменителя на поверхности тромбоцитов и эндотелиоцитов. Такая пленка значимо ослабляет межклеточные взаимодействия. Обусловленное данным механизмом антиагрегантное действие во времени может превышать длительность волемического эффекта коллоида.

Описан и непосредственный блок рецепторов на поверхности тромбоцитов. Так, E. Deusch с соавт. в экспериментальном исследовании с использованием проточной цитометрии, выявили способность ГЭК 200/0.5 блокировать тромбоцитарные рецепторы к фибриногену – GP IIb/IIIa [126].

Специфическое взаимодействие с факторами свертывания и другими компонентами системы гемостаза. Данный механизм, наряду с предыдущим, обуславливает наибольшее повреждающее действие синтетических коллоидов на систему гемостаза. Специфическому взаимодействию подвержено несколько компонентов системы гемостаза. Впервые подобный эффект был описан для комплекса VIII фактора свертывания. При изучении коагулогических эффектов декстрана исследователи отметили снижение активности VIII фактора, значительно превышающее пределы гемодилюции. Это сопровождалось значимым удлинением хронометрических показателей коагулограммы [58, 147]. В дальнейшем аналогичный эффект выявили при применении ГЭК и производных желатина [218, 369]. Взаимодействие может охватывать как весь комплекс VIII фактора, что характерно для полисахаридов [58, 218, 362], так и осуществляться преимущественно с фактором Виллебранда, что свойственно для желатинов [364, 369].

Другой компонент системы гемостаза (как системы поддержания состояния крови), подверженный действию обсуждаемого механизма, -плазмин. Молекулы ряда коллоидов обладают способностью взаимодействовать одновременно с фибрином и плазмином. Образуется комплекс, в составе которого плазмин защищен от ингибирующего действия а2-антиплазмина. Другими словами, синтетические КОР способны усиливать фибринолиз за счет защиты плазмина от эндогенных антифибринолитиков [224, 360]. Способны синтетические КОР и изменять активность регуляторных компонентов системы фибринолиза. В частности, показана в исследованиях in vitro и in vivo способность декстрана снижать клиренс тканевого активатора плазминогена, повышая тем самым активность системы фибринолиза [138, 213, 292].

И третий компонент системы свертывания, подвергающийся специфическому действию КОР, - фибронектин. Молекулы КОР связываются с фибронектином и, благодаря образованию этого комплекса, получают возможность встраиваться в структуру сгустка [83, 264]. Результатом этого является ускорение тромбообразования. Полностью принцип действия данного механизма не ясен, но взаимодействие с фибронектином в той или иной степени свойственно для всех синтетических КОР и приводит к увеличению гемостатического потенциала крови. При этом конечный тромб становится более рыхлым за счет нарушения процесса полимеризации фибрина [145, 264].

В итоге, за счет специфического взаимодействия с компонентами системы гемостаза по сути реализуются три эффекта коллоидов. Гипокоагуляционный - снижение активности комплекса VIII фактора свертывания и, опосредованно одним из его компонентов (фактором Виллебранда), - дезагрегационный эффект. Фибринолитический - за счет защиты от эндогенных антифибринолитиков. Гиперкоагуляционный – за счет ускорения тромбообразования при связывании КОР с фибронектином.

Таким образом, все синтетические коллоиды обладают способностью изменять гемостатический потенциал крови. В большинстве случаев эти изменения направлены в сторону его снижения за счет антиагрегантного действия, снижения активности комплекса VIII фактора и, в ряде случаев, усиления фибринолиза. Однако возможны и противоположные эффекты. В целом, выраженность и направленность гемостазиологических эффектов синтетических коллоидов зависят от ряда факторов, основные из которых следующие.

Используемые лекарственные средства

При исследовании гемостазиологических эффектов инфузионных растворов (глава 6) тест выполнялся по методике, представленной в работах Ованесова М.В. и соав. [295, 296], на экспериментальной установке [45] с использованием в качестве активатора стекла (путь контактной активации системы свертывания). Для оценки динамики показателей системы гемостаза в рамках периоперационного периода тест выполнялся по методике, описанной в работах С.С. Карамзина и соавт. [21, 51, 219] на приборе Тромбоимеджер-2 (ООО «Гемокор», Россия) с использованием в качестве активатора пластиковой пластины, покрытой иммобилизованным тканевым фактором (путь активации системы свертывания тканевым фактором).

Определение величины кровопотери производилось гравиметрическим методом [50]. Оценивалась разница веса сухих и смоченных кровью салфеток, операционного белья, объем крови в операционном отсосе, в резервуаре Cell-Saver a.

Статистическая обработка проводилась с помощью программ Microsoft Excel-2010 и Biostat-4.03 [11]. После проверки нормальности распределения проводился однофакторный дисперсионый анализ, оценка достоверности различий между группами по критерию Сьюдента, оценка достоверности различий при повторных измерениях по парному критерию Стьюдента, оценка корреляции с расчетом коэффициента корреляции Пирсона (при нормальном распределении) или коэффициента ранговой корреляции Спирмена (при ненормальном распределении). Уровнем статистической значимости принято p 0,05. При статическом анализе данных рассчитывалось среднее и стандартное отклонение; медиана, максимальные и минимальные значения.

По данным предоперационного обследования те или иные нарушения гемостаза выявлены у 1418 пациентов, что составило 88,6% всех включенных в исследование (табл. 3.1). Самым частым проявлением этих нарушений было удлинение АЧТВ. Данный показатель составлял более 40 сек у 629 пациента (39,3%). Основной вклад в подобную картину внесли больные гемофилией, составляющие большинство включенных в исследование. С высокой частотой отмечались тромбоцитопении и гиперфибриногенемия. Число тромбоцитов менее 100х109/л отмечалось у 406 (25,37%) больных. При этом у 241 (15%) оно не достигало 50х109/л, а у 100 (6,2%) гемостаз характеризовался критическим уровнем тромбоцитопении – менее 20х109/л. Основные «тромбоцитопенические нозологии» – апластическая анемия (93,1% больных характеризуются наличием тромбоцитопении), ИТП (76,1%) и ПМФ (47,8%). Гиперфибриногенемия более 4,0 г/л наблюдалась у 328 (20,5%) больных, в основном, за счет пациентов с гемофилией (19,9% все больных различными формами гемофилии) и лимфопролиферативных заболеваний.

Существенное место в ряду предоперационных нарушений гемостаза занимали тромбоцитоз и гипофибриногенемия. Число тромбоцитов превышало 400х109/л у 71 больного (4,4%) (в основном ЛПЗ). Уровень фибриногена был менее 1,5 г/л у 70 (4,38%) (ИТП и гемофилия А). Дефицит факторов протромбинового комплекса и значимый дефицит антитромбина III имел место у 19 (1,19%) и 17 (1,06%) больных соотвественно. У 75 (4,7%) пациентов (ЛПЗ и множественная миелома) отмечалось угнетение фибринолиза с удлинением показателя XIIа-зависимого лизиса более 50 мин.

Частота изменения (абс./% от всех больных) 19/ 1,19 34/ 2,13 629/ 39,3 17/ 1,06 75/4,69 Обращает на себя внимание полиморфность нарушений гемостаза при большинстве нозологических форм. Тромбоцитопении и иммунного и гипопластического генеза сопровождались изменениями системы свертывания. Треть больных гемофилией А помимо изменений гемостаза, связанных с дефицитным фактором, имели и другие нарушения: у 19,9% пациентов отмечалась гиперфибриногенемия, очевидно, связанная с присутствием хронического воспаления у этой категории больных, у 6,9% -напротив имело место снижение уровня фибриногена. Наиболее вероятная причина этого - нарушение функции печени, обусловленное хроническим гепатитом. Как проявление того же процесса, можно трактовать и значимую (менее 100х109/л) тромбоцитопению, выявленную у 2,7% больных. Гемостаз каждого сотого пациента с гемофилией А (0,96%) характеризовался тромбоцитозом с увеличением числа тромбоцитов свыше 400х109/л.

Предоперационная гемостазиологическая подготовка, основу которой составляли трансфузии концентрата тромбоцитов и СЗП, введение препаратов дефицитных факторов свертывания (структура подробно представлена в главе 2) существенно улучшала картину. Так при апластической анемии после предоперационной трансфузии тромбоцитов число больных с тромбоцитопенией менее 100х109/л уменьшилось с 93,1 до 76,7%, а уровень тромбоцитопении стал составлять не менее 50х109/л (рис. 3.1). Аналогичная динамика наблюдалась и при ПМФ (рис. 3.2).

Эффективна была и предоперационная трансфузия СЗП в этой группе: доля больных с ПК менее 60% уменьшилась вдвое (с 21,7 до 10,3%). Нормализовался уровень дефицитного фактора свертывания у больных гемофилией А и В.

Гепарино-подобный синдром у пациентов гематологической клиники

Основной тенденцией в динамике нарушений гемостаза во время оперативных вмешательств было снижение гемостатического потенциала крови. Причиной этого явилась перенесенная массивная (свыше 50% ОЦК менее чем, за 2 часа) кровопотеря, что имело место у 32 пациентов (2% всех включенных в исследование). Объем кровопотери у них составил 4400 мл (от 3400 до 10500 мл). Основу этой группы пациентов составили больные с первичным миелофиброзом (4 чел) и лимфопролиферативными заболеваниями (9 чел) которым выполнялась спленэктомия по поводу массивной или гигантской спленомегалии, больные гемофилией А (9 чел) и гемофилией В (2 чел), которым выполнялось удаление гемофилической псевдоопухоли (4 чел) или ревизионное эндопротезирование крупных суставов (7 чел). Степень выраженности нарушений гемостаза у них определялась, главным образом темпом кровопотери. По абсолютным цифрам суммарной операционной кровопотери выше указанные пациенты со спленомегалией (группа I) и больные гемофилией (группа II) не различались: 4800±1813 против 4205±449,7 мл (p=0,306). Однако при операциях на крупных суставах и удалении гемофилических псевдоопухолей происходила равномерно на протяжении 2/3 времени операции (2-2,5 часа). Причиной повышенной кровоточивости были воспалительные и дегенеративные изменения в области операции. Спленэктомии характеризовались более высоким темпом кровопотери (потеря основного объема за 30-50 мин), что в 7 случаях сопровождалось гипотензией со снижением АДср менее 50 мм рт. ст. Причинами кровотечения были повреждения увеличенной и полнокровной селезенки, варикозно-расширенных вен. Активность интраоперационного хирургического кровотечения и наличие гемодинамических расстройств при спленэктомиях у больных ЛПЗ и ПМФ проявилась большим потреблением компонентов системы гемостаза, в первую очередь фибриногена и тромбоцитов, что продемонстрировано в таблице 3.5. Резюме

Таким образом, основным предрасполагающим фактором нарушений гемостаза во время оперативного вмешательства является наличие технических сложностей для его выполнения. Выявленные группы риска для этого периода: ЛПЗ и ПМФ, протекающие со спленомегалией, пациенты с гемофилическими псевдоопухолями, больные гемофилией при выполнении ревизионного эндопротезирования.

Динамика состояния гемостаза в послеоперационном периоде Состояние гемостаза в раннем послеоперационном периоде на фоне проводимой направленной терапии у большинства пациентов (846 или 52,8%) не претерпело значимых изменений по сравнению с дооперационным статусом.

Основная тенденция динамических изменений состояния системы гемостаза имела протромбогенную направленность. Такая картина наблюдалось у 652 (40,7%) пациентов. В первую очередь, это касалось больных, которым выполнялась спленэктомия с целью коррекции иммунной тромбоцитопении. Быстрый эффект от выполненной спленэктомии наблюдался, прежде всего, у пациентов с ИТП. Рост числа тромбоцитов в первые послеоперационные сутки при этой нозологии наблюдался в 79,4% случаев (у 143 из 180 больных). Среднее число тромбоцитов уже в первые сутки у больных ИТП достоверно (p 0,05) повысилось двукратно, что отличало эту категорию больных от пациентов с гипопластической тромбоцитопенией и тромбоцитопенией смешанного генеза (рис. 3.23).

Другая распространенная причина роста возросшей тромбогенности – реактивные изменения, главным образом, увеличение содержания фибриногена, связанное с оперативным вмешательством. Типичную динамику этого показателя можно продемонстрировать на примере самой многочисленной группы – больных гемофилией А, оперированных на крупных суставах (рис. 3.24). В первые сутки после операции отмечалось незначимое снижение показателя, которое можно объяснить интра- и послеоперационной кровопотерей. На вторые сутки имел место достоверный прирост фибриногена на 21,3%.

Тенденция к снижению гемостатического потенциала крови имела место у 104 пациентов (6,5%). Чаще причиной этого были осложнения: перенесенная массивная кровопотеря или послеоперационное кровотечение, геморрагический шок, развившийся гепарино-подобный синдром, избыточная активация фибринолиза – каждое из которых разобрано в соответствующих разделах. У 17 пациентов (16,3% обсуждаемой подгруппы больных) в основе проблем с гемостазом лежали исходные тяжелые нарушения, резистентные к проводимой гемостатической терапии (резистентная тромбоцитопения при ИТП и МДС, печеночная недостаточность при ПМФ). Резюме.

Более чем в половине случаев гемостаз в послеоперационном периоде у больных с заболеваниями системы был «нестабильным». Чаще имело место повышение гемостатического потенциала крови за счет разрешения тромбоцитопении (что имело место главным образом при ИТП) или реактивного повышения содержания фибриногена (отмечавшегося у больных гемофилией при эндопротезировании крупных суставов). Причиной геморрагических тенденций были осложнения: течения основного заболевания и/или проведенной операции.

Исходы послеоперационного периода В большинстве случаев (77,5%) имело место гладкое течение послеоперационного периода и пациенты в течение первых послеоперационных суток были переведены в профильные отделения. Умерло 29 больных (1,85%), в том числе от причин, связанных с нарушениями в системе гемостаза 10 (0,62%) (рис. 3.25). У данной категории больных в танатогенезе превалировал геморрагический синдром.

Взаимоотношения ТЭГ с другими методиками контроля гемостаза

Важным фактором, определяющим в ряде случаев сдержанное отношение к СЗП – серьезные осложнения, связанные с ее применением. В первую очередь это риск переноса вирусных инфекций при трансфузии СЗП и связанное с ней поражение легких.

Помимо хорошо известных и широко обсуждаемых вирусов гепатитов и ВИЧ трансфузия СЗП, как, впрочем, и других компонентов донорской крови, может осложниться инфицированием вирусом герпеса, парвовирусом и др. Имеет место и риск заражения бактериальной флорой, простейшими и прионами [109].

В настоящее время в службе крови разработана и внедрена достаточно эффективная система профилактических методов, которая включает тестирование доноров на носительство инфекций, методы патогенинактивации и карантинизации плазмы.

Метод карантинизации заключается в том, что заготовленная плазма хранится в банке крови и для клинического использования выдается только по истечении 6 мес и при условии отрицательных результатов повторного обследования донора на маркеры инфекций. Этот срок перекрывает инкубационным период возможной вирусной инфекции у донора или переход ее из серонегативного в серопозитивный период. Метод безусловно высоко эффективен, но только при соответствующей организации работы службы крови. Необходимым условием является работа с кадровыми донорами. Вся СЗП, использованная в рамках данной работы, была карантинизирована.

Трансфузионное повреждение легких

Серьезным осложнением применения СЗП является трансфузионно-обусловленное поражения легких (transfusion-related acute lung injury RALI). Первые упоминания о возможной связи дыхательной недостаточности с предшествующей трансфузией появились в 50-х годах прошлого века. В 1983 г. M. Popovsky дал определение и подробно описал данную патология [308]. Под TRALI понимают острое повреждение легких, связанное с трансфузией компонентов и препаратов крови и развивающееся в течение 6 ч. после нее. В большинстве случаев данный симптомокомплекс развивается в первые 1-2 часа. Клиника TRALI представлена одышкой, цианозом, нередко ознобом с подъемом температуры на 1 и более С. В легких, как правило, выслушиваются диффузные хрипы на фоне ослабления дыхания. При обследовании выявляется гипоксемия (один из формальных критериев синдрома - снижение отношения PO2/FiO2 менее 300 mmHg), снижение легочного комплайнса, двухсторонняя инфильтрация легких и облаковидные тени при ренгенографии.

Это нечастое осложнение, но в развитых странах, где система профилактики трансфузионных инфекций более эффективна, именно оно выходит на первый план и определяет, в частности, смертность от трансфузионных осложнений [357]. Немалую роль играет исходное состояние пациента. Предрасполагающими факторами являются обширные хирургические вмешательства, тяжелая инфекция, пневмония, острый панкреатит, массивная трансфузионая терапия, использование стимуляторов лейкопоэза. Группы наибольшего риска – больные гемобластозами в период индукционной терапии и пациенты сосудистой хирургии. Причиной трансфузионного поражения легких чаще бывает СЗП, цельная кровь, концентраты лейкоцитов и тромбоцитов, криопреципитат. Реже виновниками становятся эритроцитная масса и иммуноглобулин [345].

Патогенез TRALI связан с антилейкоцитарными антителами. В большинстве случаев в основе патогенеза данного синдрома лежит пассивная трансфузия донорских антител HLA I и HLA II классов и антигранулоцитарных антител. Предшествующая трансфузии активация (под воздействием упомянутых выше предрасполагающих факторов) эндотелия легочных капилляров и секвестрация в них нейтрофилов предрасполагает к развитию трансфузионого повреждения. В ряде случаев (около 10%) причиной TRALI является взаимодействие антител реципиента с антигенами лейкоцитов донора, введенными с трансфузионной средой. Итоговое патогенетическое звено синдрома - резкое повышение проницаемости легочных капилляров [157].

Клиника TRALI неспецифична, как правило, сходна с клиникой РДСВ и поражений легких другого генеза. Дифференциальную диагностику следует проводить с аллергическими реакциями, трансфузией бактериально-контаминированных сред и, главным образом, с циркуляторной перегрузкой. Так, аллергические реакции нередко сопровождаются бронхоспазмом, кожной сыпью. Для них характерен отек гортани и бронхов, в отличие от альвеолярного отека при TRALI. Реакции на бактериальную контаминацию манифестируют с озноба, высокой лихорадки, нередко шока с быстрым присоединением признаков полиорганной недостаточности.

Наиболее сложная и частая клиническая задача – дифференцировать TRALI и нарушение функции легких, обусловленное объемной перегрузкой (36). В качестве диагностических методов в этом случае могут обсуждаться инвазивное исследование центральной гемодинамики и ДЗЛК в частности, рентгенография легких, радионуклидное исследование, оценка уровня провоспалительных цитокинов. Наиболее перспективны эхокардиография и исследование натрийуретического пептида В-типа. Повышение последнего показателя достаточно достоверно позволяет говорить именно о перегрузке (чувствительность метода составляет 81% и специфичность 89%). Косвенно в пользу трансфузионного повреждения может свидетельствовать снижение числа лейкоцитов в ближайшее время после трансфузии.

Хотя патогенез синдрома напрямую связан с антилейкоцитарными антителами, их верификация для дифференциальной диагностики нецелесообразна по двум причинам: дороговизна и сложность методики и невысокая специфичность критерия. В ряде случаев TRALI антилейкоцитарных антител не находят ни у донора, ни у реципиента.