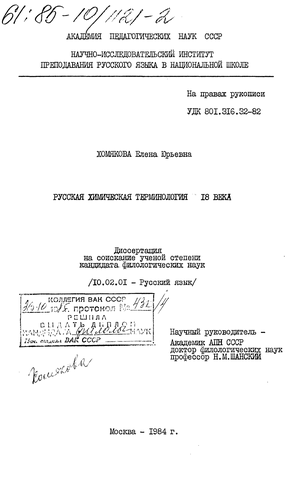

Содержание к диссертации

Введение

Глава I. НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ: ПРОСТЫХ, СЛОЖНЫХ, ОРГАНИЧЕСКИХ 15

1. Наименование простых веществ 20

2. Наименование СЛОЕНЫХ веществ 33

3. Наименование органических веществ . 71

Глава II. ТЕРМИНОЛОГИЯ МЕТАЛЛУРГИИ И МИНЕРАЛОГИИ . 89

Глава III. НАИМЕНОВАНИЕ СОСТАВА, СОСТОЯНИИ И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ 104

1. Наименование состава вещества 104

2. Наименование состояний вещества . 114

3. Наименование свойств веществ 131

Глава ІV. НАИМЕНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 157

Глава V. НАЗВАНИЕ ПРОЦЕСОВ И ПРЕВРАЩЕНИЙ ВЩЕСТВ 165

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 177

БИБЛИОГРАФИЯ 191

Введение к работе

Актуальность проблемы. Диссертационная работа "Русская химическая терминология 18 веке" посвящена проблеме становления языка химии 18 века.

В современной лингвистической науке проблема изучения термина и терминологической системы приобретает первостепенное значение в связи с возрастающей ролью научного языка в жизни современного общества, что обусловливается бурным развитием науки и техники, широким распространением научной литературы, необходимостью перевода её на другие языки.

Исследование проблем терминологии представляет несомненный интерес и в связи с изучением системного характера лексики и выявления закономерностей функционирования отдельных рядов семасилогических единиц. В лингвистической литературе нет принципиального расхождения по вопросу о месте терминологии в системе языка. Терминология как неотъемлемая часть научного языка входит в состав общелитературного языка и рассматривается как очерченная система внутри общей лексической системы языка.

Являясь подсистемой лексической системы языка, терминология испытывает на себе влияние двух противоположных тенденций: с одной стороны, входя в состав лексической системы языка, она подчиняется её системной организации; с другой стороны, терминологическая система получает право на самостоятельное существование благодаря тому, что она об- ладает такими чертами и признаками структурного, семантического характера, которые не свойственны общелитературной лексике.

Современные терминологические системы, за исключением немногих, представляют собой уже сформировавшиеся, устоявшиеся системы с более или менее продолжительной историей.

Химическая терминология является одной из самых старых терминологических систем."В области научно-технического языка весьма ощутим элемент сознательного, целеустремленного творчества передовых людей своего времени. Кроме того, для каждой из научных дисциплин можно в пределах века выделить тот исходный момент, с которого ведут свою историю её язык, её терминология". '

Центр научных интересов в 18 веке решительно переместился с наук гуманитарных на науки естественные. Из дисциплин естественно-научного характера бурное развитие в России с самого начала 18 века получила химия. Изучение химии было важнейшим условием для осуществления задач, стоявших перед страной: для развития отечественной промышленности /в частности, металлургического дела/ и создания сырьевой базы для нее, что предполагало розыск и добычу полезных ископаемых.

С практическими нуждами был связан и чисто научный интерес. Химия - наука очень древняя. Если для ряда математических дисциплин можно сказать, что 18 век - начало их пути в России, то для химии - это лишь продолжение длинного многовекового и не всегда простого пути развития. Но 18 век, ' Кутина Л.Л. - "Формирование терминологии физики в России", М.-Л., 1966, стр.п как совместно отмечают историки русской науки, - это качественно новый этап. В 18 веке химия получает научную основу, становится наукой в современном её понимании как в отношении объекта и задач исследования, так /в очень большой степени/ и в отношении его методов. Русская наука еще до 18 века имела уже обширный запас знаний по химии.

18 век - очень важный этап в создании русской научной терминологии. В это время в России уже появились на русском языке систематические изложения ряда научных дисциплин /арифметики, геометрии, механики, астрономии, географии, минералогии и т.д./. Первым условием такого систематического изложения было наличие средств выражения - терминов. 18 век в Росиии - время напряженного лингвистического творчества, как самих авторов научных книг, так и переводчиков по созданию русской научной терминологии. Этот вопрос в 18 веке был вопросом государственной важности, так как именно от решения его зависеію во многом научное и техническое образование в России.. Терминология 18 века - это источник и основа современной русской химической терминологии.

Рассмотренная в таком ракурсе проблема становления русской химической терглинологии 18 века определяет актуальность работы.

Целью данной диссретадионной работы является описание терминологии химии так, как она представлена различными носителями и у различных авторов 18 века, если не в полном объеме, то во всяком случае во всех узловых точках и во всех лексических вариациях в обозначении одного и того же понятия; наблюдение над историческим движением в терминологии 18 века и выяснение причин различных лексических замен, а также наблюдение над индивидуальным творчеством в области научного языка. Важным представляется также вопрос о специфических четрах в формировании терминологической системы химии, связанной с индивидуальной историей этой науки в России.

Задачи исследования. Задачами данной диссертационной работы являются следующие: дать исторжо-этимологический анализ терминов химии, которые употреблялись в печатных книгах 18 века; выявить источники пополнения русской химической терминологии /незаимствованные и заимствованные термины/ 18 века; установить мотивировочные признаки и характер производящих основ, участвующих в терминации в 18 веке.

Весь круг поставленных вопросов касается одного плана в изучении термина и терминологии - истории химической терминологии. Теория термина как проблема специфическая специально в этой работе не ставится, так же как не ставится проблема грамматической характеристики терминов, хотя ряд наблюден ний над граматическим оформлением терминов, фонетико-морфо-логической вариантностью в области рерминологии, над структурными и словообразовательными типами терминов здесь сделан. .

Методы исследования: историко-этимологический анализ материала проводился на основе сравнительно-исторического метода изучения языка. При словообразовательном анализе лексики использовался описательно-аналитический метод.

Научная новизна работы. Процесс формирования русской химической терминологии в 18 веке еще не был предметом специального исследования. Терминологическое творчество этого пе- _ 7 - риода лингвистически изучалось только Л.Л.Кутиной. Ма примере терминологий физики, математики, астрономии и географии; это нашло отражение в её монографиях: "Формирование языка русской науки /терминология математики, астрономии, географии 1-ой трети ХЖ века/" /Издательство "Наука", М.-Л.,1964/, "Формирование терминологии физики в России" /М.-Л., 1966/. Правда, вопросы терминологии попадали и попадают в поле зрения историков науки. Занимаясь историей научных идей и эволюцией научных понятий, они вынуждены были рассматривать и вопросы терминологии. Но систематического изучения терминов той или иной отрасли знаний в данный исторически! периодгне предпринимали. В их работах встречаются большей частью отдельные замечания об отдельных терминах, обычно с точки зрения объема выражаемого ими понятия или его эволюции и очень редко встречаются замечания языкового характера. В работах, представляющих собой публикацию новых памятников науки, явления языкового характера затрагивались чаще: в таких работах обычно описывались терминологические средства автора или переводчика, характер передачи иноязычных терминов переводимой книги, а также поднимались вопросы каль|шрования и подыскания языковых соответствий. Но таких работ очень немного.

Объект исследования. Объектом исследования является русская химическая терюшология 18 века как часть научного языка того времени.

Предмет исследования. В настоящей работе рассматривается процесс становления языка химии в 18 веке.

Обращаясь к химической терминологии 18 века, нужно ска- зать, что химия в то время уже располагала значительным количеством терминов /в современном понимании слова/ и специальных выражений. Это наследие древности и средневековья было тем основным ядром, вокруг которого шло дальнейшее развитие терминологической системы химии.

18 век ввел в химию много новых понятии. Они связаны с теми новыми направлениями, которые возникли в этой науке. Новые научные сведения в 18 веке приходили в основном с Запада, из западно-европейской научной литературы /на немецком, французском, латинском, голландском и других языках/. Естественно поэтому, что в русский язык влилось много латинских и западно-европейских терминов, для которых усиленно подыскивались эквиваленты в русском словаре. Но синонимичность русских и западно-европейских терминов /или специальных выражений/ - это лишь одно из характерных языковых столкновений в терминологии того времени, другое связано с различными системами обозначений, сложившихся в разных странах и отраженных в переводных книгах 18 века. Третье - существование терминологии средневековой науки /в основном -алхимии/ и терминологии нового времени. Столкновение всех этих языковых явлений определило своеобразие языка химии. .

Язык химических книг того времени дает разнообразный материал для лингвистических наблюдений и в плане формирования лексического состава складывающегося национального лите-рашурного языка, и даже в плане формирования его стилистических разновидностей.

В качестве источников были взяты печатные книги 18 века.

Вопросы химии в 18 веке вызывали чрезвычайный интерес и пользовались большим уважением. "Другая особенность научной литературы того времени - её ярко выраженный просветительский характер. Образованные люди петровской поры были горячими пропагандистами научного знания; с глубоким почтением относился к науке и сам Петр І. В ответ на избрание его почетным членом Парижской Академии наук Петр I писал: "Мы ничего больше не желаем, как чтоб через прилежность, которую мы прилагать будем, науки в лутчий цвет привесть, себя яко достойного вашей компании члена показать". '

Химические знания стали предметом.широкой популяризации. Достаточно упомянуть несколько книг, названия которых говорят сами за себя: "Химик, эконом, конпанейщик, прачка и мастеровой или открытие сокровенных вещей, касающихся до домашней экономии" /1796, М./; "Химические забавы или собрание удивления и удовольствие производящих опытов, обыкновенно кунстштиками называемых, с немецкого языка перевел кабинет-курьер Николай Дудин" /1797, М./; "Краткое понятие о всех науках для употребления юношества и женщин" /1764,- М., в 2-х томах/; "Краткое понятие о всех науках, для употребления юношества, переведенное с немецкого языка, следуя Берлинскому изданию" /1764, М., при Императ.университете/; Брикман Урбан Фридриф "Сочинение о драгоценных камнях" /Спб, при горном училище, 1779/ и многие другие.

Лучшие научные книги 18 века - это книги научно-популярные. "Третья особенность научных книг заключается в том, что они были объектом сознательных и целеустремленных действий в области языка. Наши первые научные книги были переводные".2/ ^-' Кутина Л. Л. - Формирование языка русской науки". Издательство "Наука", М.-Л., 1964, стр.5. *' Там же, стр.5.

Это прежде всего переводы двух западно-европейских сочинений: "Химическая философия или основательные истины новейшей химии по новому образу расположенные г.Фуркроа. С французского на Российский язык переведена Московскаго Врачеб-наго училища хирургии кандидатами Иваном Книгиным и Иваном Каменеким" /Владимир, 1799/ и Д.М.Лодыгин - "Выбрано из сочинений знаменитых химиков или по науке, завомой на общую пользу в Российском домоводстве" /fifl6, 1781/. Эти книги -блестящий образец научно-популярной прозы. Они содержат множество разнообразных сведений по химии. К числу очень интересных книг этого времени относятся: "Всеобщая и врачебная химия Иосифа Жакена /при Императорском университете, 1595, М., в 2-х томах/; Геснер "Реестр российских слов из латинского Геснерова лексикона выбранный и по алфавиту расположенный" /М., Импер.университет, 1768/; И.Ф.Герман "Естественная история меди или руководство к познанию, обрабатыванию и употреблению оной ... " /Спб, АН, 1791/; "Словарь ручной натуральной истории, содержащий описание и главнейшие свойства ... минералов" Ле Клерка де Монлино /М.,1788, в 2-х частях/ и некоторые другие.

Значительное количество сведений по химии содержат учебные курсы по металлургии: Генкель Иоган Фридрих "Руководство к химическому рудословию ... " /1775/; Лекман Эрик "Сереб-рянная роговая руда, химическими опытами исследованная и описанная" /Спб, АН, 1775/; И.А.Шлаттер "Обстоятельное описание рудного и плавильного дела, как металлы в большом числе из их руд и маток ... выплавлять" /1767/; И.Ф.Герман "Наилучший способ плавить и выковывать железо, предложенный господином - II -

Б.Ф.Германом" /Спб, АН, 1784/; Геллерт "Начальные основания пробирного искусства металлургической химии в 3 частях" /1787/ и др.

То же можно сказать и о книгах по минералогии, таких как: В.И.Готшалк "Шнералогия или описание всякого рода руд и ископаемых из земли вещей ... " /Спб, АН, 1763/; А.М.Теря-ев "Краткое рассуждение о минералогии вообще, о переменах и приращении во всех частях оной, с присовокуплением наконец, главного основания новейшей минералогической системы ... " /Спб, 1796/; В.М.Севергин "Первые основания минералогии или естественной истории ископаемых тел, в двух книгах ... " /Спб, АН, 1798/.

И, наконец, встречаемся мы с определенным кругом научной литературы по химии, которая pje связана с деятельностью Академии наук. Таковы: "Академические известия на 1779 г., содержащие в себе историю наук и новейшие открытия оных ... " /в 3-х частях/; "Академические известия на 1780 г. ... " /в 3-х частях/, "Академические известия на 1781 г. ... " /в 2-х частях/ и т.д. /'Магазин натуральной истории, физики ж химии или новое собрание материй, принадлежащим к сим трем наукам.,' /в 10 частях, 1788-1790 гг./ и др.

Говоря о книгах по химии 18 века, невозможно ничего не сказать о М.В.Ломоносове.

М.В.Ломоносов выступил на научном поприще в самом начале 40 гг. 18 века. "В исторической перспективе Ломоносов -первый, с кем связывается у нас вопрос о русском научном языке". ' Он крупнейший русский ученый и превосходный пи- *' Кутина Л.Л. - "Формирование языка русской науки". Издательство "Наука", М.-Л., 1964, стр.4. сатель, он сумел придать своим научным трудам силу первоклассных произведений литературы. "И вполне естественно ставить вопрос о его роли в формировании русского научного языка. Но в Ломоносове видят не только талантливого и активного участника этого процесса, от него ведут, с него начинают обычно историю русского научного языка нового времени" *'. Книга М.В.Ломоносова "Первые основания металлургии или рудных дел" /Спб, АН, 1763/ - яркий образец русского научного языка.

Для средневековой науки обычным было широкое распространении алхимии. В 18 веке алхимия в духе средневековья изложена в книге И.Й.Голланда "Собрание разных достоверных химических книг ..." /Спб, АН, 1787/. Но для 18 века характерно четкое стремление к размежеванию химии и алхимии, что ярко выразилось в небольшой по объему /191 стр./, но очень интересной книге Гильбоа "Алхимист без маски или открытый обман умовоображательного златоделания, взятый из сочинений господина профессора Гильбоа ... " /М., Унив., 1789/. Несмотря на стремление ученых 18 века провести границу между алхимией и химией, они еще имеют достаточно много точек соприкосновения.

У авторов 18 века /как русских, так и западно-европейских/ существует множество классификаций по вопросу объекта, задач, методов и способов изучения химии. Мы возмем современную классификацию.

В материалах, извлеченных из книг 18 века для цитации, *' Кутина Л.Л. -"Формирование языка русской науки". Издательство "Наука", М.-Л., 1964, стр.7. - ІЗ - упрощена орфография: упразднен знак "ъ" в конце слова, знак "" передается как "е", "Ln как "и", "Ф" как "ф". Вввдена современная пунктуация.

Научно-практическое значение. Исследование химической терминологии как языка отдельной науки имеет определенное значение для решения актуальной в современной лексикологии вопроса о принципах системного анализа лексики в целом. Изучение химической терминологии на определенном отрезке её развития - 18 век - показывает возможность и целесообразность исследования системного характера не только в синхронологии, но и в диахроническом плане, дает представление о самом про$ цессе становления лексической системы языка.

Историко-этимологический анализ терминов химии может быть полезным при составлении этимологических и исторических словарей.

Химия - такая наука, термины которой являются обязательными элементами тематического словаря любого объема и назначения и, следовательно, входят, с известными ограничениями, в любой лексический минимум; отсюда очевидна практическая польза полного её описания на протяжении всей истории языка, вплоть до настоящего времени.

Б связи с тем, что практически для всех описываемых эле-мзнтов и веществ дается их история /возникновение, проникновение в русский язык, этимология названий и т.д./ - фактический материал истории химических терминов может представлять определенный интерес для учителей химии в школе.

Сведения из истории отдельных терминов, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы кафедрами русского язы- ка как иностранного для включения его в различные методические пособия по русскому языку для студентов-иностранцев хиглических факультетов.

Наименование простых веществ

Нужно заметить, что само слово "вещество" в 18 веке в этом значении не употреблялось. Вместо него в то время употреблялось слово "тело". "Вода не есть простое тело, как долго её считали" /№51, стр.23/ ; " ... последняя суть сухость, неизменяемость на огне, неплавкость, неразрешимость и неспособность входить в составы так, как простые и неразрешимые тела" /№51, стр.30/. "Свет еще действует на тела и химическим образом, так сказать, производит соединение и разрешение оных" /№51, стр.3/; "Каждое тело, разный имея вид в своих частицах и разные пустоты или поры между ними, вбирает и различное количество теплотворной материи" /№51, стр.6/ и т.д.

В русском языке существовало еще одно обозначение этого понятия - слово "существо", прочно утвердившееся в русском научном языке как химический термин еще в эпоху средневековья. Это слово продолжало использоваться и в 18 веке. "Угольное существо есть сгараемая материя, почитается за

В связи с тем, что книги 18 века имели очень длинные названия /по полстраницы и более/, мы воспользуемся системой ссылки, когда указывается только номер книги, а сами названия книг под соответствующими номерами помещены в конце диссертации. чистую, будучи отделена от земель ... " /№51, стр.41/; "Сера - желтое, пахучее, электрическое, прозрачное и осьмисто-роннее существо, призматическое, непрозрачное, плавкое, двум видам сгорения подверженное ... " /JS5I, стр.40/.

Слово "тело" в 18 веке получило очень широкое распространение в научном языке, причем в контекстах, параллельных тем, в которых встречается слово "существо", и частично сталкиваясь с ним. "Смолистое существо, сравнение серы, угля, сгораемых простых тел с маслами и проч." /№51, стр.50/. "Алмаз есть из всех известных тел твердейший ... он есть самое горючее существо" /K5I, стр.39/. Эти два термина - "тело" и "существо" - постоянно варьировалось в сходных ситуациях.

Размежевание сфер употребления этих слов, почти полное вытеснение слова "существо" из химической терминологии происходит уже к концу 18 века, а замена обоих этих слов словом "вещество" лежит уже за пределами 18 века.

Рассмотрение простых веществ, упоминающихся в химических книгах 18 века, мы начнем с группы слов, обозначающих металлы. Нужно отметить, что четкой грани между металлами и неметаллами не проводилось.

Так, в переводной книге французского химика Фуркроа "Химическая философия или основательные истины новейшей химии по новому образцу расположенные г.Фуркроа ... " написано: "К первому причисляю ломкие и окисляемые металлы, куда принадлежат три следующие металлы: мышьяк, волфрам и карандаш /molibdenum /п /№51, стр.42/. Так, М.Б.Ломоносов в 1763 году в книге Первые основания металлургии или рудных дел ..." писал: "Металлом называется тело, которое ковать можно. Та-тел находим только шесть: золото, серебро, медь, олово, же- лезо и свинец" /JS6, стр.3/. "За полуметаллы почитаются мышьяк, сурьма, висмут, цинк и ртуть" /Ш, стр.16/. Как видно из примера, неметаллы М.В.Ломоносов назвал полуметаллами, отнеся к ним висмут, цинк и ртуть, являющиеся металлами. Кроме того, М.В.Ломоносов выделяет еще третью группу: "минералы": "... понеже золото превышает весом все знавше тела на свете. Тягости его пропорция ко ртути как 19636 к 14019, т.е. оной почти третьею долею тяжелее и &ля того по ней плавать не может, но равно как камень в воде утопает. И понеже прочие металлы и минералы напротив того ртути легче и по ней всегда плавают" /Кэб, стр.6-7/.

Терминология металлургии и минералогии

Говоря о химии прошлого, нельзя ничего не сказать о металлургии и минералогии, так как на том уровне развития этих трех наук, на котором они находились даже в конце 18 века, практически невозможно провести между ними границу. Однако, мы постараемся отделить термины собственно металлургии и собственно минералогии от тех, которые являются общими для всех этих наук. Таким образом, мы не будем рассматривать названия тех минералов и руд, которые не имеют непосредственного отношения к химии.

Металлургия 18 века знала довольно много сплавов. Сам термин "сплав" в отличие от современного русского языка в 18 веке использовался в форме женского рода - "сплавка".

"Сравнивая свойства сгараемых сложных с свойствами простых тел, примечаем, что первые иногда гораздо охотнее всасывают кислородное начало, нежели когда бы они были простые, как, например, многие лигатуры или спавки металлов ... " /ЖЕ, стр.47/. Как видно из примера, через глоссу к терміну "лигатура" дается термин "сплавка". В 18 веке эти два термина выступали в качестве синонимов.

Б современной химической терминологии "лигатура" значит не совсем то, что она означала в 18 веке; промежуточный сплав при изготовлении технических сплавов; применяется в том случае, если непосредственное сплавление металлов в требуемом количестве затруднительно или ведет Е выгоранию од - 90 ного из них. Таким образом, произошло сужение значения первоначального термина. Само слово "лигатура" - латинского происхождения /лат. Абй -лат. j$Qve _ связывать/. уметаддов Самым распространенным спла ЖТявляласъ сталь. "В рассуждении упругости уступают ему все металлы, которая ежели бывает в нем привосходительно, и с великою жестокостью совокуплена, то называется такое железо сталью" /ЖЗ, стр.14/.

В 18 веке термин "земные недра" употреблялся в единственном числе мужского рода. "Селитра хотя в глубине земного недра и не находится, но токмо на её поверхности рождается, однако, её часть, т.е. крепкая водка, в металлургической химии необходио нужна" Дб, стр.32/.

Место нахождения минералов и руд в природе передавалось в 18 веке следующим синонимическим рядом: рудокопная яма /пещера/ - минеральный ключ - жилище металлов - родина металлов. "В рудокопных ямах зеленый купорос находится иногда сосульками, как лей, иногда бел на поверхности руд в тоненьких ниточках, подобен шерсти" /Ш, стр.30/. "И для того совсем не обманываются, кои думают, что будто некоторые минеральные купоросные ключи имеют такую силу, которую они железо и медь претворяют" /)Ю, стр.30/. "Горы каменные суть прямая родина и подлинное жилище металлов и других минералов" /т, стр.404/.

Эти термины построены по двум структурным схемам: прилагательное + существительное; существительное + существительное в родительном падеже.

Термин "руда" - латинского происхождения /лат. ъис/uS, Ъи dWs -щебень, мусор/.

В значении "руда" в 18 веке выступали еще два существительных - камни и земли. "При том получается, что кшлни, земли и руды простых металлов иногда имеют в себе мелко разбраз-ганнне руды высоких" /)Ю, стр.50/. Правда, в основном, термины "камни" и "земли" чаще употреблялись для того, чтобы назвать месторождения неметаллов, а термін "руда" - для месторождения металлов.

Наименование состава вещества

Для передачи самого понятия в русском химическом языке 18 века существовали русские однокоренные слова "состав" и "составление". Оба эти термина имели иноязычное соответствие: латинизм "натура".

Термины "состав" и "составление" не были, разумеется, только терминами химической терминологии. Они выступали как слова широкого литературного употребления; в русской химической терминологии слово "состав" было вполне синонимично слову "составление" в передаче этого значения. Контексты их употребления совершенно сходны: "... чтобы очень удобно было всякому через химию под него подделанные составы способом вышеобъявленных признаков от оного отличить и за подлинное не принять" /1Ш, стр.6/. "Но сие не препятствует рассматривать сей класс тел, равно как бы и хорошо испытанных, и что можно об них рассуждать по общим свойствам к их составлению." /№51, стр.51/.

Термин "составление" /в значении состав/ был менее удачным для передачи этого понятия, так как кроме этого, он еще /как все отглагольные существительные на -ение/ обозначал процесс составления чего-либо, а это в результате приводило к многозначности слова, очень нежелательной в- области терминологии. Именно поэтому в дальнейшем в русской химической терминологии закрепился термин "состав".

С этим же значением выступал и латинский двойник этих слов: "натура" /лат. r\aVww\. - природа/ и русская калька с него - "природа". "Кислоты ... 3/ кои ни составить, ни разрешить невозможно, коих притом и натура не известна" /№51, стр.51/. В дальнейшем оба эти термина в значении "состав вещества" были утрачены русской химической терминологией.

Говоря о составе веществ, химики 18 века использовали интересный сложный термин: "в равновесии соединения". "Водородное начало ... и угольная материя ... соединяясь весьма тесно между собой ... составляют земную смолу, масла, смолу, которые хотя и имеют наклонность к горению и взаимному разрешению, остаются, однако, на некоторое время в равновесии соединения" /JS5I, стр.47-48/. Этот термин построен по структурной схеме: существительное + существительное в родительном падеже.

Связь между элементами в сложном веществе в 18 веке называлась "тесным соединением". "Некоторые из них также через долгое время не переменяются на воздухе, яко бы кажется, совсем потеряли сгараемость по причине тесного соединения, и не иначе возгараются, как только будучи сильно разжигаемы ..." /ШІ, стр.47/.

"Сильная /тесная/ связь между элементами" - этот термин по сути своей дошел до наших дней без изменений. Как уже было сказано выше, слово "составление" ушло из русской химической терминологии, оставив на своем месте более удачный эквивалент; точно также отглагольное существительное "соедине - 106 ниє" оказалось менее удачным, чем слово "связь", для передачи этого значения, так как то-яе обозначало процесс, а это, в свою очередв, опять же вело к многозначности в терминологии.

Для обозначения составной части вещества в 18 веке использовался следующий синонимический ряд: часть - частица -пылинка - существо. "Каждое тело, разный имея вид в своих частицах и разные пустоты или поры между ними, вбирает и различное количество теплотворной материи" /ШІ, стр.6/. "Теплотворная материя, проницая сквозь все тела, малейшие их пылинки раздвигает и, поместившись между ними, уменьшает их притягательность, следовательно, расширяет тело; твердейшие тела делает жидкими, а жидкие до того утончает, что они делаются невидимы, принимают вид воздуха ... " /Ш1, стр.5/. "При сем имеет оно удавления достойную вязкость и тонкость в своих нечувствительных частях" /Ш, стр.5/.