Содержание к диссертации

Введение

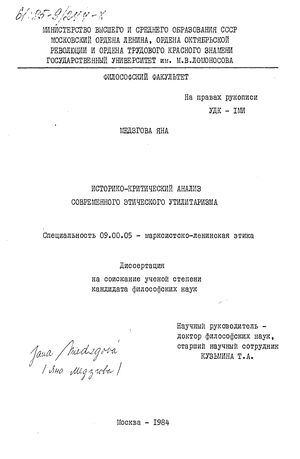

Глава I. Истоки современной утилитаристской этики

I. Что такое утилитаризм ?

2. И.Бентам - создатель формально последовательной, но содержательно плоской утилитаристской концепции 21 - 55

3. Дж.С.Милль: стремление разработать содержательную концепцию утилитаризма ценою потери последовательности 55 - 82

Глава II. Критический анализ современного утилитаризма

I. Становление современного утилитаризма (с начала нашего века до конца 60-х годов) 83 - 122

2. Основные тенденции развития утилитаризма с начала 70-х годов до настоящего времени 122 - 144

3. Утилитаристская трактовка морального субъекта: "моральный святой" или "человек среднего уровня интеллектуальности" 144 - 173

Заключение 174-179

Библиография

- Что такое утилитаризм ?

- И.Бентам - создатель формально последовательной, но содержательно плоской утилитаристской концепции

- Становление современного утилитаризма (с начала нашего века до конца 60-х годов)

- Основные тенденции развития утилитаризма с начала 70-х годов до настоящего времени

Введение к работе

В современную эпоху перехода от капитализма к социализму особое важное значение имеет идеологическая конфронтация двух принципиально противоположных социальных систем, представляющих собой два разных мира, два противоположных идеала будущего и две морали.

Мораль является специфическим зеркалом социально-исторической борьбы. Всякая этическая концепция является теоретическим оформлением, моделью определенного способа жизни. А поэтому критика буржуазных этических учений не может ограничиваться лишь критикой теоретико-методологических просчетов при формулировании идеалов, она является в то же время и критикой практической, разоблачающей аморальность буржуазной общественной системы. Теоретическая критика представлений о будущем есть одновременно борьба и за настоящее. Картина будущего непосредственно детерминирует наше отношение к современности, мобилизацию активных, творческих сил, которые индивид готов отдать перестройке и развитию сегодняшней действительности и себя самого как важного фактора этого процесса. Все это делает критику современных буржуазных этический концепций весьма актуальной.

На настоятельную потребность углубления уровня идеологической работы - частью которой является и критика буржуазных этических концепций, - представляющей собой важный фактор в усовершенствовании и дальнейшем прогрессе развитого социализма и в окончательной победе над капитализмом, обратил внимание ХХУІ съезд КПСС. Этому посвящено и постановление "О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы". Обострение идеологической борьбы в мировом масштабе отмечается и в материалах ХУ и ХУІ съездов КПЧ. Исходя из задач, поставленных в документах съездов - /f - партий, Президиум ЧСАН от I октября 1975 года впервые связал эти задачи с развитием этики. В качестве одной из основных задач идеологической работы было указано на необходимость критики бур- т жуазной этики и немарксистской трактовки моральных принципов .

Решение этических проблем предполагалось и 7-ым пятилетним планом научных исследований.

Если этическая проблематика в целом представляет собой важную часть мировоззренческой борьбы современности, то это тем более верно в случае критического анализа утилитаризма, так как именно утилитаризм является той доктриной, которая концентрированно выражает буржуазные ценности, интересы и цели; таковым был утилитаризм в своей классической форме и таковым он остался и в своих новых модифицированных версиях. Критика современного утилитаризма полностью доказывает правильность следующей мысли классиков марксизма-ленинизма: "Успехи теории полезности и эксплуатации, ее различные фазисы тесно связаны с различными перио-дами развития буржуазии"^. Модификация старых взглядов требует аргументированной критики, которая предполагает вскрытие социальных причин возрождения этих идей, определение теоретико-методологической основы их модернизированной разработки, а также и их идейного родства с классическими версиями утилитаризма.

Необходимость принципиальной марксистской оценки утилитаризма обусловливается и тем, что, как замечает Н.Н.Куликова , некоторые современные буржуазные философы пытаются расценивать марксистскую этику как утилитаристскую, исходя при этом из кажущего-т

См.: Ке stavu vyzkumtiyv etice a k moznostem jeho dalsiho roz-voje. - ELlozoficky casopis, N 4, 1981. - p.608-616. 2 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. - 2-е изд., т.З, с ДИ. Q Куликова Н.Н. Критика утилитаристских концепций морали. - М.: Знание, 1981. - с. 7. ся подобия идеала: счастья целого. Это ставит перед марксистскими этиками задачу разоблачения подобных утверждений, доказательства принципиального различия абстрактного утилитаристского гуманизма и гуманизма марксистского. "Общественный интерес, утверждаемый марксизмом как высшая этическая ценность есть нечто иное, гораздо более глубокое, чем просто интерес общности... Под общим интересом исторический материализм понимает общеисторическую необходимость, потребности прогрессивного развития общества, которые совпадают с интересом наиболее передового революционного класса. Только так понятый общий интерес составляет содержание нравственности в ее восходящем движении" .

Критика современного утилитаризма является весьма актуальной задачей и в связи с задачей разоблачения утилитаристской ориентации как таковой: даю, чтобы ты дал; даю, чтобы ты сделал; делаю, чтобы ты дал; делаю, чтобы ты делал. Борьба против пережитков "частнособственнических тенденций", против рецидивов мелко-буржуазной психологии, а тем самым и против их возможных теоретических обоснований - одна из самых важных задач идейно-воспитательной работы на современном этапе развития нашего общества.

В условиях современной идеологической борьбы весьма актуальной является и критика тех буржуазных концепций, которые пытаются пересмотреть некоторые теории, до недавнего времени бывшие популярными и влиятельными. Новейшие доктрины пытаются выдавать себя за якобы "революционное" оружие перестройки мира, за теории, полностью отвечающие новым условиям жизни в XX веке. Тем важнее показать, что их "новизна" только кажущаяся, что они являются лишь инновацией идей, "работавших" уже при становлении капиталис- 1 Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. - с. 52-53. тического строя, и что, следовательно, их связь с этим строем ос-новопола га юща для их характеристики.

Актуальность критики современного утилитаризма определяется и еще одним важным обстоятельством. Утилитаризм в целом сосредоточивается на разработке так называемого практического, ценностно-нормативного аспекта этики. Развитие современного социализма все настоятельнее ставит перед марксистской этикой задачу разработки так называемых практических вопросов. Этика как наука о морали призвана разрабатывать конкретные рекомендации по целенаправленному совершенствованию нравственной жизни развитого социалистического общества. Марксистские этики в последние годы, говорят о том, что "этическая теория может и должна стать своеобразной "производительной силой" " .

Вскрытие социальной несостоятельности и теоретико-методологических ошибок буржуазных этических концепций может стать дополнительным стимулом для последующей позитивной марксистской разработки новых вопросов. Марксистская этика именно в конфронтации с ними доказывает свою научность, перспективность, и практическую надежность. Не случайно поэтому в последние годы марксистские авторы обратили особое внимание на критику так называемых нормативных концепций буржуазной этики.

Марксистская этика с самого начала своего формирования уделяла много внимания критике буржуазных и особенно современных буржуазных этических концепций, так как всегда отдавала себе отчет в идеологическом значении этой конфронтации. Наряду с этиками в

Бакштановский В.И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения. - М.: Политиздат, 1983. - с.213. Этому контексту отвечают и другие работы марксистских этиков. Напр.: Сагатовский В. Весы Фемиды и суд совести. - М.: Молодая гвардия, 1982. -с. 205; дискуссия над статьей В.Т.Ефимова "Этика и моралове-дение. - В журн.: Вопросы Философии, № 2, 1982 и др. этом направлении работают и историки философии, которые показывают теоретико-методологическую основу буржуазных доктрин. Среди крупнейших специалистов в этой области следует назвать О.Г.Дроб-ницкого, А.Ф.Шишкина, К.А.Шварцман, А.И.Титаренко,А.А.Гусейнова, А.С.Богомолова, И.С.Нарского и др. Но работ специально посвященных критике современного утилитаризма все еще мало. Они являются скорее вводными статьями к данной проблематике.

Впервые современному утилитаризму было уделено внимание

К.А.Шварцман в статье "Современный утилитаризм в этике" . В ней автор определяет место основных утилитаристских концепций в общей картине современной буржуазной этики, показывая их специфику и социальную обусловленность.

В работе Н.Н.Куликовой "Критика утилитаристских концепций мо-рали"6, современный утилитаризм представлен в более широком объеме. Автор выявляет идейные и социальные корни утилитаризма, анализирует несколько версий современного утилитаризма и рассматривает марксистское отношение к принципу полезности.

В последнее время были опубликованы еще две критические статьи - дополненная и развитая статья К.А.Шверцман в книге "Современная буржуазная этика: иллюзии и реальность"^ и статья В.Л.Дубко в шестой части "Курса лекций по марксистско-ленинской этике" . 1 Шварцман К.А. Современный утилитаризм в этике. - В журн.: Воп росы философии, № 8, 1978. - с . 99-109. 2 Куликова Н.Н. Критика утилитаристских концепций морали. - М.: Знание, 1981. - 63 с. u Шварцман К.А. Современная буржуазная этика: иллюзии и реальность. - М.: Мысль, 1983. - 213 с. ^ Дубко Е.Л. Марксистско-ленинская этика. Часть УІ. - Критика современной буржуазной этики. - М.: Изд. Моск. у-та, 1983. -109 с. - 8 -Следует также указать и на тезисы докладов Ю.А.Епишина "Мо- раль и польза как принцип утилитаристской этики"х и "Марксистский гуманизм о справедливости и утилитаризм" .

Все названные работы имеют, как мы уже сказали, пропедевтический характер, определивший основной акцент на социальной обусловленности утилитаризма, на выявлении его идеологической направленности и подчеркивании его внутреннего единства с классическим утилитаризмом. Такой подход полностью оправдан на первом этапе критических анализов, но он явно недостаточен. Так требует более детального обоснования идея внутреннего родства современного утилитаризма как целого с классическим утилитаризмом Бентама и Милля именно в проблемном плане. В современной марксистской литературе почти полностью отсутствует генетический анализ самого современного утилитаризма. Если авторы (Шварцман, Куликова, Дубко) и говорят об отдельных версиях современного утилитаризма, то они их рядопо-лагают, но не анализируют линии их взаимосвязей.

При анализе двух основных вариантов современного утилитаризма в марксистской этике мы встречаемся с двумя переводами "act utilitarianism" как "утилитаризм поступка" (К.А.Шварцман) и "утилитаризм действия" (Н.Н.Куликова, Е.Л.Дубко). На наш взгляд исходя из смысловой содержательности английского понятия, правильным является выражение "утилитаризм поступка", которое мы и будем использовать. 1 Епишин Ю.А. Мораль и польза как принцип утилитаристской этики. - В кн.: Профессиональная этика: производственные и непроизводственные аспекты. - Владимир, 1982. - 199 с. с Епишин Ю.А. Марксистский гуманизм о справедливости и утилитаризм. - В кн.: Человек как Философская проблема и мировоззрение. - Владимир. 1982. - 142 с. _ 9 -

В настоящей диссертации предпринята попытка дать систематический критический анализ неоутилитаризма. Особое внимание в работе обращено на следующие вопросы: I) генезис современного утилитаризма и 2) место и роль проблематики человека в классическом и современном утилитаризме. Решение этого вопроса представляет тот момент, который вносит в буржуазную нормативную этику субъективизм и релятивизм, часто прикрываемые ценностным абсолютизмом.

Основная цель диссертации конкретизируется в решении следующих задач: выяснить содержание понятия "утилитаризм", употребляемого в марксистской и буржуазной литературах; детальнее раскрыть теоретические истоки современного неоутилитаризма, проанализировать концепции Бентама и Иилля, с тем, чтобы показать их социальную обусловленность и теоретико-методологическую ограниченность, вытекающие из метафизического противопоставления сциентистского эмпиризма и романтического абсолютизма; показать принципиальную содержательную бедность основного утилитаристского постулата и неизбежную противоречивость попыток его возможного развития; выявить основную доминирующую линию становления современного утилитаризма; охарактеризовать концепцию человека и общества, лежащую в основе различных утилитаристских теорий; выделить основные, относительно целостные этапы развития современного утилитаризма и показать их специфику; выявить и критически проанализировать новейшие тенденции развития современного утилитаризма; показать место современного утилитаризма в современной англоязычной буржуазной этике.

При анализе этического учения утилитаризма диссертант руководствовался теоретико-методологическими положениями, содержащимися в работах классиков марксизма-ленинизма. Поскольку современный утилитаризм является лишь модификацией некогда "работавших" идей, то критика Марксом и Энгельсом классического утилтаризма, выявление ими его релятивистского и субъективистского смысла имеют важное методологическое значение. Диссертант использовал и работы вышеупомянутых марксистских критиков. Следует сказать, что большинство из них были опубликованы лишь в прошлом году и диссертант познакомился с ними уже при доработке своего текста, а поэтому они служили ему скорее подтверждением его собственных мнений,чем источником для их формирования.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые в систематической форме проанализирована история утилитаристской этики, начиная с ее зарождения и кончая современностью; дана панорама современных утилитаристских идей и их место в системе буржуазной этики, выявлены причины возрождения утилитаризма и его модификации в наши дни. Работа не претендует на полный охват всей сложной проблематики современного утилитаризма; основное внимание уделено характеристике наиболее важных моментов его становления и выявлению логики развития современного утилитаризма. Диссертант поставил перед собой задачу проанализировать новый материал, относящийся к 70-м и началу 80-х гг. и на этой основе показать новейшую переориентацию утилитаристской этики, ее претензию на решение практических проблем нравственной жизни. Диссертант противопоставил утилитаризму марксистскую точку зрения и показал ее действительную научность, теоретическую обоснованность и практическую убедительность. Анализ утилитаристской этики приводит автора к выводу о необходимости дальнейшей марксистской разработки проб- - II - лем нормативной этики, особенно прикладной.

Выводы и материалы диссертации могут быть использованы в практике преподавания критики современной буржуазной этики и послужить толчком для дальнейшей разработки марксистской этики. Они могут найти применение и в системе массового политического просвещения трудящихся. Материалы исследования могут быть в дальнейшем использованы в спецкурсах по критике буржуазной этики и морали, а также в лекциях и пропагандистской работе.

При работе над диссертацией диссертанту пришлось встретиться с многими трудностями. Прежде всего это проблема широты современной утилитаристской литературы. Статьи, разбросанные по многим Философским журналам, сосредоточиваются на отдельных проблемах. Раскрытие внутренней линии, взаимосвязей утилитаристских источников в такой ситуации не было легкой задачей. Современный утилитаризм использует неопозитивистскую сциентистскую методологию, он широко пользуется современным формальнологическим и математическим аппаратом анализа. Современный утилитаризм представляет собой сложный конгломерат постоянно изменяющихся этических концепций. Утилитаризм дискутирует не только с неутилитаристскими доктринами, внутри самого современного утилитаризма нередко возникают попытки "радикально" пересмотреть его исходную внутреннюю установку. Все это затрудняет критический анализ утилитаризма.

В ходе работы над темой диссертанту приходилось ограничивать сферу своего анализа из-за невозможности охватить все обсуждаемые в утилитаризме вопросы. Но главная трудность состояла в том, что марксистская этика лишь в последние годы полностью осознала потребность в конкретной разработке нормативной проблематики, у нас еще недостаточно работ и по так называемой "прикладной этике". Марксистские этики, обладая научной методологией, в состоянии показать ограниченность и теоретико-методологическую ошибочность - 12 -буржуазных доктрин, однако они все еще недостаточно готовы к бою с этими доктринами по конкретным вопросам нормативно-прикладного характера. В этой связи хочется опять подчеркнуть настоятельную необходимость разработки нормативной проблематики в марксистской этике.

Диссертация не претендует на исчерпывающую критику данной буржуазной доктрины. Наоборот, на наш взгляд, критическое исследование современного утилитаризма, как и других буржуазных нормативных концепций, должно быть продолжено. Такую задачу ставит перед собой в дальнейшем и автор диссертации. - ІЗ -

Что такое утилитаризм ?

Понятие утилитаризма используется в буржуазном обществоведении в самых разных значениях. В марксистской философии и социологии оно используется для обозначения двух разных, но взаимосвязанных явлений. Во-первых, им обозначается определенная идеология, связанная с буржуазной правовой, политической и социальной реформой, которая достигла своей кульминации в первой половине XIX века; во-вторых, специфическая нормативная этическая теория. Корни последней уходят глубоко в историю философско-этической мысли, но своего полного развития она достигла во второй трети прошлого столетия.

Указанная этическая теория обыкновенно характеризуется как концепция, которая утверждает, что нравственное качество действий определяется ценностью их последствий, причем ценность эта необходимо связывается и с возникающими в ходе поступка наслаждениями и страданиями. Для этой концепции характерно прежде всего рассмотрение всех явлений как средств для некой внешней цели, которая выступает в виде полезного эффекта. Все приобретает свое значение и ценность лишь с точки зрения этой полезности. Мир как целое превращается в резервуар "вещей", более или менее удобных для практического использования. Однако такая характеристика недостаточна. Ибо в этом случае и Д.Юм мог бы считаться крупным утилитаристом, а утилитаризм был бы просто синонимом консеквенционализма. Если, однако, последний не считает наслаждения или счастье нравственным критерием, то его нельзя считать утилитаризмом; это относится и к так называемому "идеальному утилитаризму", разработанному Дж.Муром.

Классическая форма утилитаризма представляет собой комбинацию двух принципов: а) консеквенционалисти-ч е с к о г о принципа, который говорит, что положительная или отрицательная ценность действий определена ценностью результатов и последствий действий; б) гедонистическо-г о принципа, согласно которому единственным добром в себе является удовольствие, а злом - страдание. Эти два принципа соединяются в форме одного, так называемого принципа "суммум бонум" или принципа наибольшего счастья тех, которых он касается. Так определили суть своей этической концепции И.Бентам и Дж.С.Милль.

Хотя эта доктрина всегда стремилась (стремится и сегодня исходить из позиции "научности" и социальной непредубежденности, надо при анализе каждой ее разновидности иметь в виду то, что каждая из входящих в эту совокупность концепций является отражением реальншй социально-экономической и социально-нравственной ситуации буржуазного общества. Необходимо отметить в то же время, что это всегда неполное, искаженное, абсолютизированное отражение отдельных сторон буржуазного бытия. Классовый интерес, который лишь в немногих концепциях выражен прямо, как правило, маскируется традиционным абстрактным формализмом и объективизмом, выдаваемыми за научность. Этот момент особенно характерен для современного этапа развития утилитаризма. Современные варианты неоутилитаризма претендуют в рамках буржуазного этического мышления на так называемый "реалистический" курс в этике. Они выдвигают много интересных этических проблем, решить которые, понятно, вследствие методологического упрощения и идеологического предубеждения не могут.

Формально поставленный основной моральный принцип позволяет ставить интересные вопросы, но оставляет их чаще всего нерешенны ми или неясными. Например, он не дает возможности показать различие между нравственно должным и нравственно дозволенным; другими словами, между тем, что необходимо сделать с моральной точки зрения, и тогда всякое иное действие получило бы нравственно отрицательную оценку, и тем, что сделать можно, но не необходимо или, по крайней мере, что не является ошибкой. Определенная иерархия нравственных норм и принципов, которую утилитаризм не способен предложить, является на самом деле необходимой для практического решения любой ситуации нравственного выбора. При руководстве лишь формальным принципом закономерно возникают неясности и даже парадоксы. Например, возникает вопрос, что если все возможные альтернативы до определенной степени уменьшают сумму счастья? Тогда налицо парадокс. Так как все варианты приносят уменьшение счастья, мы не должны были бы выбирать ни один из них, так как они в то же время уменьшают эту сумму по-разному, то тогда один из них ее уменьшает меньше всех, а потому мы обязаны поступать в соответствии с ним. Следующим вопросом, который нельзя формально решить, является так называемое "ничегонеделание". Если кто-то ничего не делает, то он, отсюда, не уменьшает совокупность счастья. Но значит ли это, что (как это следует из формального анализа) пассивный человек ничего плохого не делает? Практика, однако, показывает, что безделие может оцениваться двояко. Действие нельзя считать нравственно ценным в себе, оно становится значимым только в контексте всей линии действий с учетом всех обстоятельств.

И.Бентам - создатель формально последовательной, но содержательно плоской утилитаристской концепции

В отношении учения Бентама существуют самые противоречивые оценки . Это вызвано не только различием теоретико-методологических установок интерпретаторов бентамовского учения, но и самим этим учением.

Бентам оставил огромное рукописное наследие. К.Маркс в "Капитале" в этой связи называет кредо й.Бентама лозунг "nulla dies sine linea -" . Результатом этой писательской страсти было более, чем 75 000 страниц, которые сам Бентам оставил на произвол судьбы и издателей. Только очень небольшое число своих произведений он сам корректировал при их издании. Общее состояние публикаций его трудов можно еще и на сегодня назвать неудовлетворительным. Так среди произведений, собранных в II первых томах, отсутствовала "Деонтология". Многие рукописи еще ждут своей обработки, а те, которые были опубликованы первыми издателями, нуждаются в детальном сопоставлении с оригиналами. Такая работа действительно необходима, потому что большинство трудов, которые были опубликованы еще при жизни автора, произвольно обрабатывались его друзьями и сотрудниками, прежде всего Э.Дымонтом и Д.Баурингом. Способ их обращения с рукописным наследием Бентама был более, чем свободный. Они не только стилистически изменяли или даже выпускали определенные части рукописей по своему усмотрению, но часто и дополняли целые главы собственными текстами. Хотя Бентама эта практика не очень возмущала, все-таки он, как показывает Д.Баумгарт, позже выразился об этом отрицательно: "Дымонт совершенно не понимал смысла моего учения"2.

Эти факты мы приводим только в целях обоснования нашего решения исходить при анализе взглядов Бентама прежде всего из ранних его трудов, которые подверглись наименьшей обработке со стороны издателей.

На первый взгляд кажется парадоксальным, что мы будем уделять мало внимания единственному труду, посвященному исключительно этической проблематике (без отношения к праву), "Деонтологии". Но эта работа, как показывают критические анализы, является скорее работой Бауринга, чем адекватной репродукцией рукописей Бентама. Он сам ее назвал "бессвязным и лишенным стройности трудом"1.

Однако мы не утверждаем, что все неясности, возникшие вокруг философского завещания Бентама, являются следствием небрежной обработки его рукописей издателями. Ведь они сами находились в незавидном положении, ибо, как говорит сам издатель во введении к "Деонтологии", он должен был составить это произведение из маленьких фрагментов рукописей, которые были написаны очень беспорядочно и отрывочно, поэтому их войьная обработка и даже дополнения казались ему необходимыми.

Огромная и напряженная работа, но без соответствующего глубокого логического осмысления структуры - все это сказывалось на качестве трудов Бентама. Объем проделанной работы еще не является показателем теоретической зрелости философа. Наоборот. Мы согласны с теми авторами, которые утверждают, что основное содержательно-проблемное ядро учения Бентама находится в его ранних трудах. Если и можно говорить о каком-то прогрессе в более поздних работах, то он скорее связан со способом выражения, чем с продвижением в теоретической разработке. Этими соображениями и вызван наш интерес лишь к некоторым работам.

Становление современного утилитаризма (с начала нашего века до конца 60-х годов)

Мы не будем заниматься подробным анализом современной этики с точки зрения ее тематической периодизации,однако дадим краткий очерк ее развития в англоязычных странах с тем,чтобы в его контексте можно было определить место, истоки и роль утилитаризма.

Основная тенденция в развитии буржуазной этики в XX веке характеризуется двумя четрами. В первую очередь это отмежевание от "спекулятивной этики", от метафизических вопросов; но эта философия еще в прошлом веке представляла собой определенный, хотя и неправильный, целостный взгляд на мир и место человека в нем.

Этика, вследствие этой тенденции, теряет связь с так называемыми традиционными вопросами философии и декларирует ориентацию на науку, которая становится мерой познания. Философия, в том числе и этика, стремится конституироваться по образцу науки (или отвергает науку и ее требования на объективность и ссылается на внерациональные источники - например, на интуицию).

Основным последствием прямого перенесения в философию и этику методов науки (прежде всего естественной) было разведение теоретической и практической, прикладной этики. Последовательное исключение нормативной этики из сферы интересов этиков-ученых можно назвать второй основной тенденцией англоязычной этики в нашем столетии.

Исключительная ориентация на технику философской рефлексии, акцент на задачах определения этических понятий, характерный для начала века и анализе этических суждений в эмотивизме, привели к тому, что этика отказалась от своего вклада в формирование мировоззренческих взглядов: что является гарантией того, что поступок, который я совершу, будет моральным?, что я должен делать и чего мне нельзя делать? Эту ситуацию в англоязычной этике первых десятилетий нашего века верно характеризует К.А.Шварцман, отмечая,что этика в традиционном смысле слова превратилась в "этику без морали"1.

Шокирующий опыт второй мировой войны в связи с неспособностью буржуазных философов объективно анализировать социально-политические причины и явная тенденция части интеллектуалов к самобичеванию привели многих из них к выводу, что именно "реалистическая" теория познания (представляющая теоретическую основу эмотивизма), рассматривающая моральную философию лишь как "интеллектуальную игру", было главной причиной войны .

Встречаются и такие бессмысленные рассуждения, что если бы философы не отказались от своей задачи участвовать в формировании отношения человека к миру и если бы нашелся такой философ, который убедил бы Гитлера в моральной неправильности его цели, то войны никогда бы не было.

Дальнейшее развитие буржуазной этики проходило под лозунгом: "Ясность - этого мало!", который представляет собой название торжественной речи, произнесенной профессором Оксфордского университета Т.Г.Прайсом по поводу его вступления в должность председателя редакционной коллегии журнала "Майнд" в июле 1945 года. Основная мысль выступления Прайса заключалась в том, что философы и этики опять поняли свою обязанность по отношению к обществу! быть не только "чистыми" теоретиками, но и воспитателями. Философы вернулись к идеалу античного мудреца, который не просто глубоко анализировал, но анализировал для того, чтобы одновременно давать людям жизненную ориентацию. Надо, однако, отметить, что,хотя мечта о реставрации философии в ее наиболее аутентичной смысле слова была сильной, она вследствие теоретических исходных моментов и методологических посылок, осталась в ходе дальнейшего развития буржуазной философии и этики нереализованной вопреки всем усилиям. Мечту осознавали, но надежного пути исправления ошибок, естественно, не находили.

Основные тенденции развития утилитаризма с начала 70-х годов до настоящего времени

В 70-е годы в развитии утилитаризма наступают определенные изменения, которые отвечают общей ситуации, возникшей в буржуазной философии того времени. Марксистские историки философии называют этот период временем дезинтеграции 1 философских направлений и школ. В это время границы между философскими направлениями становятся нечеткими, стираются демаркационные линии. Эта тенденция характерна и для этических теорий.

В этой ситуации возникает ряд новых идейных компонентов, в этике - это в первую очередь сосредоточение исследований вокруг моральных проблем повседневной жизни. Дискуссии уже не ведутся вокруг определенных методологических принципов; интегрирующим звеном становятся сами эти проблемы. Принципы и методы играют второстепенную роль и понимаются лишь как средства решения реальных проблем .

Утилитаристы активно обсуждают отдельные конкретные проблемы повседневной жизни; наиболее часто обсуждаются вопросы профессиональной этики, прежде всего - нравственные проблемы медицины (например, проблема аборта, эвтаназии, медицинских экспериментов и др.); далее - вопросы профессиональной политики (например,проблема "грязных рук") ; и еще - моральные вопросы войны и мира и др.

Перенесение акцента с теоретико-методологических вопросов на вопросы практические, естественно, не вытекает лишь из иманент-ных стимулов развития философии и этики. Определяющая роль принадлежит здесь социальным причинам. Следует указать здесь на сложность и противоречивость общественной жизни с ее различными политическими движениями, нарастание революционных движений (отсюда, например, и вопрос о "грязных руках"). Большой толчок к обсуждению дала война во Вьетнаме, вызвавшая дискуссию по проблеме войны и мира. Значительно поднялся и уровень морального сознания общественности, который принуждал теоретиков высказываться по практическим проблемам. Но результаты теоретических рассуждений обо всем, как правило, переходили в морализаторские рассуждения.

Следующим важным моментом было развитие НТР, стимулировавшее дискуссию не только о возможных последствиях научных исследований, но и об их ограничении. Сами ученые начали понимать, что нет неограниченной сферы научных исследований, и что они определенным способом отвечают за направление и использование результатов своей работы. Но тем не менее было много и таких ученых, которые боролись за полную независимость научных исследований, даже независимость от всяких моральных ограничений. Для них самым приемлемым казался утилитаризм поступка, определяющий ценность каждого поступка исключительно из точки зрения его последствий для блага абстрактного человечества. Утилитаризм поступка не признает абсолютную обоснованность никаких ценностей, выраженных в определенных правилах, которые были бы для исследователя обязательны. Его императив таков: делай то, что является самым лучшим в этом конкретном случае для этого конкретного человека. Это правило является основным принципом новой этической дисциплины -биоэтики. Как говорит один из ее представителей Д.Флетчер, "биоэтика скорее направлена на поступки, чем на правила, поэтому она имеет смысл как для биологов, так и для врачей" .

Методология утилитаризма поступка, таким образом представляет собой теоретическую основу так называемой ситуационной этики, которая развивается с 70-х годов, особенно в связи с обсуждением проблем медицинской этики. Врачей привлекает ее акцент на анализ конкретного случая, а не на априорные правила. Последствием этой ориентации является взгляд на ценность жизни и ее сохранения как на относительные ценности. В этом контексте начались и дискуссии об абортах или эвтаназии, допустимости умерщвления дефективных новорожденных, ведутся споры и о моральных аспектах трансплантации и т.п.

Этиков, таким образом, естественно вовлекают в обсуждение самых разных, казалось бы, специально научных проблем. Они все больше понимают, что их задача не кончается лишь выяснением возможных рациональных альтернатив моральных решений. Сомнения и обеспокоенность человечества принуждают их выразить свое отношение к определенной альтернативе, представить ее как морально правильную.