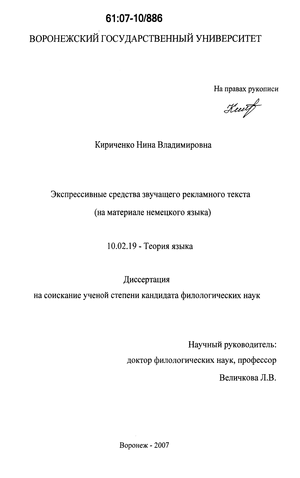

Содержание к диссертации

Введение

1. Психолингвистическое исследование эмоциональности 10

1.1. Сущность понятий «эмоция» и «экспрессия» 10

1.2. Современные подходы к изучению эмоциональных состояний 16

1.3. Проблема классификации эмоциональных состояний 21

1.4. Средства передачи эмоционального состояния 30

1.4.1. Экспрессивные средства супрасегментного уровня 31

1.4.2.1. Интонационные коммуникативно-значимые единицы и их экспрессивная функция 37

1.4.2.2. Мелодическое оформление эмоционально окрашенной речи 43

1.4.2.3. Пространственно-временная организация эмоциональной речи 48

1.4.2.4. Сущность речевого ритма и его экспрессивная функция... 51

1.4.2. Экспрессивные средства сегментного уровня 55

1.5. Выводы 61

2. Эмоциональность звучащего рекламного текста 63

2.1. К проблеме исследования рекламных текстов 63

2.1.2. Эмоциональная нагрузка рекламных текстов 70

2.2. Характер средств воздействия рекламы 73

2.3. О цвете и музыке в рекламе 86

2.4. Выводы 90

3. Экспериментальное исследование экспрессивных средств звучащих рекламных текстов 92

3.1. Выбор материала исследования 92

3.2. Классификация рекламных текстов по характеру и степени выраженности эмоционального состояния 93

3.3. Статистическое исследование эмоционально окрашенной немецкой звучащей речи 99

3.3.1. Методика определения сегментных особенностей рекламных текстов в зависимости от эмоционального состояния. 103

3.3.2. Исследование экспрессивных супрасегментных средств в звучащих рекламных текстах 107

3.4. Исследование цветомузыкальных признаков звучащих рекламных текстов 139

3.5. Выводы 141

Заключение 149

Литература 154

Приложение

- Сущность понятий «эмоция» и «экспрессия»

- Современные подходы к изучению эмоциональных состояний

- К проблеме исследования рекламных текстов

- Выбор материала исследования

Введение к работе

Проблема исследования эмоциональности и средств ее передачи в языке является одной из актуальных в современной науке. В последние годы она привлекает к себе все больше внимания, в связи с этим накапливается информация по исследованию эмоциональности в интересующих нас областях лингвистики и психолингвистики. Однако сложность заключается в отсутствии единой концепции, которая позволила бы объединить накапливающиеся данные и придать им объяснительную силу.

На современном этапе наиболее перспективным является междисциплинарный подход к исследованию эмоциональности и средств ее выражения в языке.

В рамках лингвистики эмоциональность традиционно рассматривалась как некое периферическое явление, и до настоящего времени лингвистика не располагает достаточным количеством фундаментальных исследований эмоциональности. В ряду причин можно учитывать тот факт, что лингвистика основывалась на исследовании письменного текста, и анализу подвергалась только эмоционально окрашенная лексика. Объединение сегодняшних наук способствует тому, что лингвистика пользуется данными исследования эмоциональности, полученными в смежных областях (в психологии и нейролингвистике).

Учет данных междисциплинарного характера, прежде всего, данных нейро- и психолингвистики, обусловливает принятие в качестве исходного положение об акустической природе языка. Язык зарождается у ребенка в звучащем виде и в звучащем виде функционирует. Письменность строится из элементов, которые человек выделил, извлёк из звучащей речи, она является способом фиксации звучащей речи. Экспрессивные средства имеют акустическую природу, не связанную с кодом письма. Следовательно, первичными средствами выражения эмоциональности являются средства звучащей речи, прежде всего, мелодика, ритмика, тембр, а также сегментные

средства. Именно они способны эмоционально окрашивать любую фразу, а также любую лексему.

В настоящее время внимание исследователей все заметнее переключается на исследование экспрессивных средств звучащей речи, что соответствует представлению об акустической природе языка.

Ярким примером эмоционально окрашенной звучащей речи служит телевизионная реклама, которая может рассматриваться как универсальный инструмент программирования сознания и поведения людей в различных сферах жизни - в экономике, идеологии, политике. Рациональная аргументация зачастую не может оказать решающего влияния на поведение потребителя. Вероятность успеха рекламы зависит от эмоций, которые она вызывает у человека. Вследствие этого рекламные тексты, которые изначально имеют определенное эмоционально значимое содержание и способны через слово, музыку и цвет вызвать у человека различные эмоции, представляют собой оптимально удобный объект исследования с точки зрения теории эмоций.

Психолингвистика располагает таким мощным методом исследования как психолингвистический эксперимент. Привлечение достаточного количества испытуемых и последовательная опора на психолингвистическую теорию сводят к минимуму субъективность в анализе фактического материала. В работе широко используются методы статистического исследования. Таким образом решается проблема достоверности результатов.

Все сказанное выше определяет актуальность данного исследования, основанного на междисциплинарном подходе к анализу эмоционально насыщенного текста и проведенного на материале немецких звучащих рекламных текстов.

Цель настоящего исследования заключается в выявлении экспрессивных функций средств звучащего рекламного текста на сегментном и супрасегментном уровнях, с учетом цветовой гаммы определенного характера, а также музыкального сопровождения, которое может

рассматриваться как связующее звено между визуальной и звуковой (акустической) информацией.

Для проведения исследования были выдвинуты рабочие гипотезы:

Функционирование экспрессивных средств звучащего рекламного текста носит системный характер, присущий данному языку. При нарастании эмоциональности можно проследить закономерные и системные изменения сегментных и супрасегментных средств для ее выражения.

В комплекс экспрессивных средств звучащей рекламы, наряду с сегментными и супрасегментными средствами, входят цветомузыкальные средства, функционирование которых дифференцировано по отдельным эмоциям.

Реализация поставленной цели и проверка рабочих гипотез требуют решения следующих задач:

Провести психолингвистический эксперимент на материале немецких рекламных текстов для выявления типов эмоций.

Разработать механизм психолингвистической оценки эмоциональности речи.

Разработать методику анализа экспрессивных средств.

Выявить (с применением статистических методов) экспрессивные средства сегментного и супрасегментного уровней рекламного текста, реагирующие на изменение степени интенсивности эмоционального состояния.

Провести цветомузыкальное исследование немецких рекламных текстов и установить связь с эмоциональностью.

Объектом исследования являются экспрессивные средства немецких рекламных текстов.

Материалом для исследования послужили видеозаписи 275 немецких рекламных роликов, сделанные в Германии с телеканала RTF методом сплошной выборки (около 2 часов записи).

Научная новизна настоящего диссертационного проекта обусловлена тем, что впервые применен психолингвистический подход к анализу экспрессивных средств выразительности звучащего немецкого рекламного текста.

Теоретическая значимость настоящей работы заключается в разработке механизма исследования экспрессивных средств рекламных текстов в психолингвистическом и лингвистическом аспектах.

Практическая ценность выполненного экспериментального исследования заключается в его объясняющей силе с точки зрения рекламного текста с учетом национальной специфики. Полученные данные имеют значение для решения задач распознавания речи и диалога человек/машина. Материал, представленный в диссертационном исследовании, и результаты его анализа могут найти применение в практике преподавания немецкого языка, в преподавании курсов психолингвистики, фонетики и фонологии.

Основные методы исследования. Полученные в работе результаты основаны на фонологическом, статистическом методах и на методах психолингвистического эксперимента.

Теоретическую базу исследования составляют нейро- и психолингвистические исследования в области эмоциональности, данные восприятия речи, фонологические исследования, а также исследования в области рекламного текста.

Положения, выносимые на защиту:

Звучащие рекламные тексты как объект исследования позволяют выделить экспрессивные средства немецкой речи, так как целью этих текстов является целенаправленное воздействие на эмоциональную сферу человека. В качестве ведущих экспрессивных средств выступают сегментные и супрасегментные средства речи, определяющие эмоциональную окраску единиц других уровней.

Психолингвистическое исследование восприятия рекламного текста

с участием носителей языка позволяет говорить о наличии инвентаря реально различаемых в звучащих текстах базовых эмоций, разделяемых по признаку «положительность - отрицательность».

На супрасегментном уровне экспрессивную функцию выполняют ритмические (на уровне протяженности ритмических групп и количества ударностей), мелодические (на уровне частотности и характеристики мелодического знака) и темпоральные параметры.

В комплексе экспрессивных средств немецкой речи на сегментном уровне наиболее активная роль принадлежит согласным фонемам.

Взаимосвязь единиц сегментного и супрасегментного уровней как экспрессивных средств в телевизионной немецкой рекламе с цветомузыкальными признаками дифференцирована по выражению определенных эмоциональных состояний.

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены на разных этапах ее разработки на конференциях факультета РГФ Воронежского государственного университета в 1998, 2003, 2004 гг., на международной конференции «Актуальные проблемы языкового образования в России в XXI веке» (Воронеж, ВГУ, 2000г.), на региональной научно-методической конференции «Культура общения и её формирование» (Воронеж, 2001г.), на научных сессиях ВГУ (2003-2006гг.).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность, определяется объект исследования, описывается теоретическая база настоящей работы, формулируется цель данной диссертации, ставятся задачи и называются методы исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту; поясняется структура работы.

В главе 1 «Психолингвистическое исследование эмоциональности» вводятся основные понятия, характеризующие эмоциональность, проводится

обзор работ по проблематике исследования, рассматриваются различные направления в исследовании экспрессивных средств речи, обосновывается необходимость междисциплинарного подхода к исследованию явления эмоциональности. Определяются понятия «эмоция», «экспрессия». Анализируются некоторые классификации эмоциональных состояний. Описывается возможность реализации нейролингвистической концепции эмоциональности Е.Н. Винарской, предоставляющей возможность системного взгляда на явление эмоциональности и на комплекс языковых средств для ее передачи; при этом комплексность и системность относятся к уровню супрасегментных: ритмических и мелодических, и сегментных средств. Рассматривается направление, исследующее эмоциональную значимость звука в тексте - звукосимволизм.

В главе 2 «Эмоциональность звучащего рекламного текста» реклама рассматривается как средство эмоционального воздействия и инструмент программирования сознания и поведения людей в различных сферах. Приводятся данные из истории возникновения рекламы; определяется понятие «реклама», рассматриваются ее виды и функции. Описывается комплексный характер психологического воздействия телерекламы.

В главе 3 осуществляется экспериментальный анализ экспрессивных средств звучащего рекламного текста на сегментом и супрасегментном уровнях, с учетом цветовой гаммы определенного характера, а также музыкального сопровождения. Исследование проводится на материале немецких рекламных текстов, классифицированных в ходе психолингвистического эксперимента в зависимости от характера и степени интенсивности эмоционального состояния.

Каждая глава завершается выводами.

В заключении подводятся итоги комплексного анализа экспрессивных средств звучащей немецкой рекламы, даны выводы, подтверждающие выдвинутые гипотезы.

Сущность понятий «эмоция» и «экспрессия»

Проблема эмоциональности привлекает сегодня все большее внимание. За последние годы накоплено относительно большое количество информации в разных областях науки, связанных с человеком, в том числе и в лингвистике. Возникает необходимость разработки механизма исследования звучащей речи. С одной стороны, становится ясным, что исследования явлений, связанных с эмоциональностью, могут быть успешными только при междисциплинарном подходе. С другой стороны, отсутствие общей концепции затрудняет объединение информации, поступающей из разных областей.

Слово «эмоция» происходит от латинского «emoveo». Оно употреблялось для передачи состояния волнения, возбуждения, что и легло в основу этого термина. Понятие «эмоция» очень емкое. Многообразие определений понятия «эмоция», отражающее многообразие подходов к проблеме эмоциональности, свидетельствует о том, что в настоящее время нет однозначного толкования этого термина. Изучение и попытка формирования понятия «эмоция» проводились обособлено, преимущественно с позиций психологии и физиологии. Выявить природу и функции эмоции поможет только синтез психологических и физиологических разработок этой проблемы.

В психологии первое систематическое описание эмоциональных состояний было сделано интроспективным направлением. Основой изучения психических процессов является метод прямого наблюдения эмоциональных состояний. Сторонники этого направления рассматривают их как факт сознания. Так, В. Вундт считал, что существует особый вид психических явлений - чувства. Они характеризуются бесконечным разнообразием и огромным количеством оттенков. В психике человека В. Вундт насчитывал около 50 тысяч ощущений, а чувств, по его мнению, намного больше. [Wundt 1922].

Некоторые исследователи трактовали эмоции как форму отражения действительности.

Г.Х. Шингаров в своей работе [Шингаров 1971, 5] определяет эмоции как «психофизиологический механизм, при помощи которого на психическом уровне отражения действительности под влиянием внешних воздействий изменяется внутренняя среда организма». «Теория отражения объясняет всю сложность эмоций как психического явления, указывая одновременно на объективный мир как на источник эмоций и чувств и на специфические формы их проявлений» [Шингаров 1971, 222].

Подчеркивая специфику предмета отражения, К.К. Платонов [Платонов 1972, 16] отмечает, что «эмоции отражают не предметы и явления реального мира, а объективные отношения, в которых эти предметы и явления находятся к потребностям человека как организма. Не являясь еще формой познания, эмоции вызывают в сознании не образ предмета или явления, а переживание. ...Эмоции регулируют взаимоотношения человека как организма со средой». Сюда же нужно добавить, что эмоции «выполняют функции не отражения объективных явлений, а выражения субъективных к ним отношений» [Рейковский 1979,7].

Первая попытка сформулировать нейрофизиологическое представление об эмоциях принадлежит И.М. Сеченову, считавшему, что эмоции - это рефлексы с усиленным концом в их последней трети.

Изучая системную деятельность мозга, И.П.Павлов [Павлов 1949] сделал вывод о том, что эмоциональное состояние зависит от того, поддерживается ли динамический стереотип, т.е. способность головного мозга формировать системы ответов на систему сигналов, или он разрушается. При поддержании динамического стереотипа обычно проявляются положительные эмоции, а при изменении стереотипа -отрицательные. Концепция о системной работе головного мозга И.П. Павлова получила развитие в «биологической теории эмоций» П.К. Анохина [Анохин 1964] и «информационной теории эмоций» П.В. Симонова [Симонов 1975].

П.К. Анохин говорит об эмоциях как физиологическом состоянии организма. «Эмоции - физиологические состояния организма, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствования и переживаний человека - от глубоко травмирующих страданий до высоких форм радости и социального жизнеощущения» [Анохин 1993, 182].

Согласно «информационной теории эмоций» П.В. Симонова эмоции возникают тогда, когда человек действует в условиях дефицита информации о способе достижения цели. «Эмоция есть отражение мозгом высших животных и человека величины потребности и вероятности ее удовлетворения в данный момент» [Симонов 1972,3].

«Эмоции - одна из важнейших сторон психических процессов, характеризующая переживание человеком действительности. Эмоции представляют интегральное выражение измененного тонуса нервно-психической деятельности, отражающееся на всех сторонах психики и организма человека» [Лебединский 1966, 222].

Аналогично определяются эмоции К.Е. Изардом: «Эмоция - это сложный феномен, включающий в себя нейрофизиологический и двигательно-выразительный компоненты и субъективное переживание. Взаимодействие этих компонентов в интраиндивидуальном процессе образует эмоцию, являющуюся эволюционно биогенетическим явлением; у человека выражение и переживание эмоций врожденно, общекультурно и универсально» [Изард 1980, 70].

Этот небольшой перечень определений свидетельствует о том, что в настоящее время нет полного определения, отражающего существенные характеристики эмоций, такие как: связь эмоций с бессознательной сферой, их отношение к деятельности человека, специфику их возникновения, закономерности их функционирования и др.

Современные подходы к изучению эмоциональных состояний

В последние десятилетия широко исследуется проблема мозговой организации эмоциональной сферы. Данные исследования осуществляются в рамках нейрофизиологии и нейропсихологии.

Наиболее распространены узко-локализационистские концепции мозговой организации эмоций. Эти концепции стимулировались (и стимулируются до сих пор) многочисленными нейрофизиологическими исследованиями подкорковых мозговых «центров» эмоций (эмоций ярости, страха, тревоги, удовольствия и др.), проводимых как на животных, так и на человеке [Дельгадо 1971, Смирнов 1976, Бехтерева 1980, Бехтерева 1985, и ДР-].

Все эти исследования показали, что методом электростимуляции у человека можно вызвать лишь небольшое число эмоции. Эти эмоции получили название базальных, или основных эмоций. Предполагается, что все остальные эмоции являются продуктом усложнения базальных или их сочетания, условно-рефлекторного накопления социального опыта. Данные исследования приурочивают определенные эмоции к узким областям мозга и рассматривают подкорковые «центры» эмоции как основной мозговой аппарат эмоциональных явлений [Хомская 1992].

Более системных позиции придерживаются сторонники существования «эмоционального мозга» (или «Круга Пейпеца») как основного мозгового субстрата эмоций. Данная концепция отводит решающую роль в мозговой организации эмоций подкорковым структурам, причем лимбическая древняя кора рассматривается как орган, «воспринимающий эмоциональные ощущения» [Papez 1937].

Более современная концепция отводит лимбической системе роль координатора различных систем мозга, участвующих в обеспечении эмоций, предполагая, что центральное звено «лимбического мозга» связано двусторонними связями как с подкорковыми структурами (перегородкой, верхними буграми четверохолмия, голубым пятном и др.), так и с различными областями коры больших полушарий [Шепард 1987, и др.].

За последние годы изучение мозговой организации эмоций осуществляется также и в рамках проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. Однако следует отметить, что имеющиеся данные далеко не полны, и содержат ряд противоречий, и пока не дали оснований для общепризнанных представлений о латеральной организации эмоций.

В целом нейропсихологический подход к изучению эмоциональной сферы представляет собой распространение нейропсихологических принципов, разработанных для анализа когнитивных и двигательных процессов, на эмоциональные явления.

В лингвистике эмоциональные состояния исследуются на уровне лексики, частично на грамматическом уровне. Для лингвистов интерес представляют языковые средства, используемые для выражения эмоций говорящего и для воздействия на эмоциональную сферу слушающего. В последние годы появился ряд работ, в которых эмотивность рассматривается как языковое выражение эмоций [Шаховский 1963]. В этих работах обсуждаются вопросы «эмотивной стилистики текста» [Болотов 1981; Киселева 1978] и «экспрессивного синтаксиса» [Александрова 1984]. Ряд авторов подчеркивают необходимость учета факторов эмоциональности, экспрессивных характеристик языкового сознания в исследованиях речевого общения [см., например: Дридзе 1976, 1984; Носенко 1976; Торсуева 1976], другие отмечают, что «само понятие эмотивности (эмоциональности) и методы выявления и репрезентации эмотивного субстрата в текстах, функционирующих в массовой и/или глобальной коммуникации, остаются далеко не ясными» [Сорокин 1982, 71], что свидетельствует об актуальности целенаправленного исследования соответствующего феномена.

Общеизвестно, что «проблему смыслового восприятия следует рассматривать на разных уровнях организации речевого потока; от уровня слова, через уровень отдельного высказывания к тексту» [Дридзе 1976, 34], поэтому логично идти к исследованию эмотивности текста через разностороннее изучение эмоциональных характеристик слова, тем более что в лингвистике слово рассматривается не только в качестве основной единицы языка, но и признается единственным «подлинным знаком языка, одновременно являющимся элементом его системы» [Попова 1984, 11].

Однако поскольку до сих пор не имеется удовлетворительного понятия эмоциональности, экспрессивности и оценочности, у ученых нет единства мнений по поводу того, какое место занимает эмоциональный компонент в значении слова и т.д. [см., например: Арнольд 1986, Гридин 1983, Стернин 1979, Шмелев 1983], что и обусловливает необходимость выяснения «веса» этого компонента в значении слова.

В настоящее время, с учетом важности интегрирования знаний об эмоциональной сфере человека, полученных в рамках ряда наук, все большую значимость приобретает психолингвистический подход, при котором слово выступает как элемент речевой (языковой) способности индивида. Это тем более оправдано потому, что эмоциональные состояния и эмоциональное воздействие принадлежат, прежде всего, психике человека, а языковые средства лишь в той или иной мере отражают эти состояния. Выход за рамки лингвистики необходим и потому, что требуется применение иных методов исследования, чем те, которые пока не дали возможности разносторонне и непротиворечиво описать эмоциональные характеристики значения слова.

К проблеме исследования рекламных текстов

Исследование эмоциональной речи является одной из актуальных и в тоже время малоизученных проблем современного языкознания. Ярким примером эмоционально окрашенной звучащей речи служит телевизионная реклама, которая может рассматриваться как универсальный инструмент программирования сознания и поведения людей в различных сферах жизни.

Коммерческая реклама является одним из важнейших способов стимулирования внутренней экономической коньюктуры в стране и двигателем промышленности. Но сегодня реклама все чаще оказывается объектом социальной критики. Ведь реклама есть сознательная, намеренно организованная система информации, рассчитанной на массовый сбыт товаров и услуг, реальное качество которых часто не соответствует тому приукрашенному образу, который создает реклама.

Особое внимание реклама уделяет манипулированию сознанием масс, представляет собой систему специфических видов агитации, основанную, прежде всего, на внушении. «Использование манипуляций в рекламе поднимает их на уровень манипулирования общественным сознанием. Реклама становится не только «двигателем» торговли, но и средством формирования нравственных установок, ценностных ориентации и образа жизни населения» [Рюмшина 2004, 3].

Простейшие формы рекламы существовали еще до нашей эры. Первая письменная реклама может быть датирована античностью. Надписи на стенах, табличках, папирусах в Древней Греции и Риме несут в себе сообщения, в которых перечисляются доступные товары, объявляются награды за возвращение беглых рабов и т.п.

Одним из древнейших рекламных текстов считается также высеченная на камне надпись, найденная в развалинах древнеегипетского города Мемфиса: «Я, Рино, с острова Крит, по воле богов толкую сновидения» [Феофанов 1974].

Однако, поскольку слово «реклама» происходит от латинского глагола reklamare - «кричать», есть все основания полагать, что рекламе письменной предшествовала реклама устная и что первой рекламой были выкрики торговца, расхваливающего свой товар.

Реклама сопровождала классовое общество на всех ступенях его развития. Любое оповещение о товаре, предназначенном для обмена или торговли, любое предложение услуг представляет собой рекламу. По рекламным объявлениям можно представить себе историю нашей цивилизации, примеры которых свидетельствуют об эмоциональности как непременном качестве рекламного текста.

Новый качественный скачек в развитии рекламы начинается с появлением книгопечатания в середине XV века. С появлением фотографии в начале XIX века рекламный текст стал дополняться фотоиллюстрациями, придающими информации большую достоверность и правдивость. Помимо достижения чисто экономических целей, реклама используется для политического и идеологического воздействия на людей и становится мощным орудием в руках привилегированных классов для формирования потребностей и жизненных стандартов населения [Панкратов 1998].

В конце XIX века рекламой стали заниматься специальные фирмы и агентства, состоящие из журналистов и писателей, экономистов и художников, бухгалтеров и юристов, фотографов, граверов, стенографистов, психологов. В связи с этим реклама стала приобретать новые качества.

Особенно бурно реклама развивалась в США. На протяжении XX века расходы на нее неуклонно росли. Огромное значение для развития рекламы имел психоанализ, основные понятия которого стали применяться для целей рекламы с конца 30-х годов XX столетия. В силу ряда объективных обстоятельств центром такого применения стали США. С. Кара-Мурза [Кара-Мурза 2000] отмечает большую роль в этом ученика 3. Фрейда Эрнста Дитриха, австрийского психолога, эмигрировавшего в Америку, который начал свою деятельность с рекламы мыла, потом автомобилей, а завершил созданием «Американского института по изучению мотивации поведения». В своей деятельности он основывался на том, что главная ценность товара для покупателя заключается не в его функциональном назначении, а в удовлетворении глубоко запрятанных в подсознании желаний. Как правило, это темные инстинкты, тайные желания и т.п. Согласно Дихтеру, рекламные агентства в США, являясь самыми передовыми лабораториями психологов, манипулировали мотивацией и желаниями человека и создавали потребность в товарах, которые люди не пожелали бы купить. В дальнейшем психоанализ был перенесен в сферу политики.

Вслед за Дихтером многие психоаналитики стали применять свои знания в рекламе, способствуя распространению работ по воздействию на подсознание цвета. В 1957 году американский социолог Вэнс Пэккард обобщил использование психоанализа в рекламе в классическом труде «Тайные искусители». Так, на основе психоанализа возникла целая индустрия активизации низменных влечений человека. Широко в ней используются и идеи НЛП (нейролингвистического программирования) [Кара-Мурза 2000].

К концу 1940 года ведущую роль в рекламе стало играть телевидение, которое сильнее воздействует на эмоции и чувства людей, чем какой-либо другой вид СМИ, и создает больше возможностей для манипулирования. Достоверность телерекламы высока, поскольку люди верят тому, что видят своими глазами [Рюмшина 2004].

В настоящее время не существует единого определения рекламы, что свидетельствует о сложности феномена рекламы. Тем не менее, в большинстве определений просматривается общая позиция, подчеркивающая, что в рекламе наблюдается совмещение двух важнейших функций - сообщения и воздействия.

Выбор материала исследования

Для проведения экспериментального исследования нами были разработаны рабочие гипотезы: 1. Функционирование экспрессивных средств звучащего рекламного текста носит системный характер, присущий данному языку. При нарастании эмоциональности можно проследить закономерные и системные изменения сегментных и супрасегментных средств для ее выражения. 2. В комплекс экспрессивных средств звучащей рекламы, наряду с сегментными и супрасегментными средствами, входят цветомузыкальные средства, функционирование которых дифференцировано по отдельным эмоциям. Проверка гипотез предполагает большое количество рекламных текстов, четкую их классификацию в зависимости от изменения степени интенсивности (степени выраженности) эмоционального состояния, а также применение структурных методов для анализа языковых средств. Комплексный анализ рекламных текстов включает в себя следующие этапы: 1. Классификация рекламных текстов по характеру и степени интенсивности эмоционального состояния. 2. Исследование средств сегментного уровня немецких рекламных текстов для передачи эмоционального состояния. 3. Исследование экспрессивных супрасегментных средств в звучащих рекламных текстах, в том числе анализ темповых характеристик рекламных текстов. 4. Исследование цветомузыкальных признаков звучащих рекламных текстов. Для исследования эмоционально окрашенной речи мы использовали немецкие рекламные тексты, которые изначально имеют определенное эмоционально значимое содержание, и способные через слово, музыку и цвет вызвать у человека различные эмоции. Материалом для анализа параметров эмоционально окрашенной звучащей речи послужили видеозаписи 275 немецких рекламных роликов, сделанные в Германии с телеканала RTF методом сплошной выборки (около 2 часов записи). Для проведения исследования была сделана также аудиозапись указанных звучащих рекламных текстов. Все тексты реклам были записаны в орфографии, также было сделано описание визуальных картин, сопровождающих тексты, при этом фиксировались преобладающие цвета и характеристика музыкального сопровождения. Исследование было проведено с практически здоровыми людьми разных возрастных групп (от 18 до 55 лет). Главными условиями проведения эксперимента являлись добровольность участия и исследование рекламных роликов в свободное время, но не более 30 минут в день. Для классификации немецких рекламных текстов по группам эмоций был проведен психолингвистический эксперимент. При этом мы исходили из того, что одно и тоже эмоциональное состояние в различных рекламных текстах выражается с разной степенью интенсивности. В эксперименте приняли участие 30 носителей немецкого языка, представителей разных возрастов и профессий, из которых 3 - преподаватель и студенты Института фонетики при университете имени Мартина Лютера, Галле, ФРГ. Несмотря на то, что работа не носит сопоставительный характер, нам представилось интересным дополнительно предложить указанный материал 30 носителям русского языка, различных возрастов и профессий, в том числе хорошо владеющим немецким языком, специалистам в области фонетики, сотрудникам Научно-методического центра фонетики ВГУ под руководством проф. Л.В. Величковой и студентам факультета РГФ ВГУ с целью подтверждения гипотезы об имеющихся различиях в восприятии немецких реклам носителями русского языка. Проанализировав в разделе 1.3 нашей работы различные классификации эмоциональных состояний и установив преобладание в них отрицательных эмоций, мы взяли за основу классификационную схему К. Изарда и расширили ее исходя из практической необходимости, вызванной насыщенностью рекламных текстов положительной эмоциональностью, при этом мы использовали названия эмоций, встречающиеся в классификациях различных авторов. В результате было выделено 6 групп: 1. «Радость», 2. «Уверенность», 3. «Наслаждение», 4. «Тревога», 5. «Печаль», 6. «Гнев». Всем аудиторам, в зависимости от преобладающих в рекламах эмоций, предлагалось отнести исследуемые рекламные тексты (275) к одной из 6 групп или дать свой вариант преобладающей в тексте эмоции. В помощь аудиторам предлагался перечень эмоций, которые встречаются в классификациях различных авторов. Аудиторам также предлагалось отметить в каждом рекламном тексте степень выраженности эмоции (напряженность) по шкале -, +, ++, +++, с целью дальнейшего анализа рекламных текстов по напряженности. С целью определения связи между визуальной и акустической информацией и выражением определенной эмоциональности, часть аудиторов, 15 человек носителей немецкого языка и 15 человек носителей русского языка, анализировала видеоролики, (им кроме музыки помогала яркая палитра цветов, мимика и жесты героев), а часть носителей немецкого языка и носителей русского языков (по 15 человек) использовала для анализа аудиозаписи рекламных текстов. Мы опираемся на результаты анализа, проведенного носителями немецкого языка, исходя из предположения, что данная реклама рассчитана на немецкого слушателя/зрителя, и носители русского языка могут воспринимать данную информацию с интерференцией. По результатам исследования носителями немецкого языков звучащих рекламных текстов (включая отчеты о проделанной работе, полученные от специалистов Института фонетики при университете Мартина Лютера, Галле, ФРГ) можно сделать вывод о том, что в данных рекламных роликах отчетливо доминировали некоторые эмоции, а именно, «радость», «уверенность», «наслаждение», которые являются названиями групп 1, 2, 3. Это подтверждает большое количество текстов, отнесенных аудиторами к каждой из указанных групп. Группы 4, 5, 6 («тревога», «печаль», «гнев») содержат минимальное количество выделенных аудиторами рекламных текстов (8, 3, 4), что и следовало предполагать, так как вероятность успеха рекламы зависит от эмоций, которые она вызывает у человека, а реклама по своей сути призвана вызывать положительные эмоции. Реклама эмоционально направлена на положительность.