Содержание к диссертации

Введение

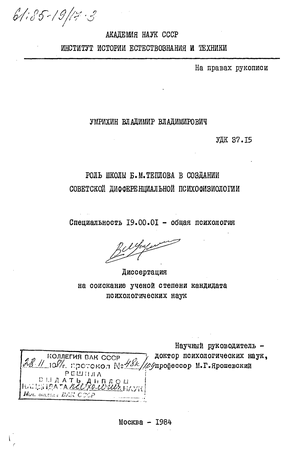

ГЛАВА I. НАУЧНАЯ ШКОЛА КАК ПРВДМЕТ ИСТОРЙКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 12

I. О содержании понятия "научная школа" 12

2. Основные черты школы - исследовательского коллектива 17

3. Методологические основания анализа научнойдеятельности . 23

4. Роль исследовательской программы в становлении научной школы 30

ГЛАВА II. ИСТОРИЯ ЗАРСЖДЕНИЯ ИССЩОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ Б.М.ТЕПЛОВА 42

I. Проблемная ситуация в науке и категориальный строй мышления ученого (вводные замечания) 42

2. Идейные детерминанты творчества Б.М.Теплова 45

3. Некоторые источники формирования психологических взглядов Б.М.Теплова 49

4. Концепция способностей как важный этап логики развития научного творчества Б.М.Теплова 56

5. Влияние проблемной ситуации и идейной обстановки в советской психологии 40 - 50-х гг. на дальнейшее развитие идей Б.М.Теплова 65

6. Роль типологической концепции И.П.Павлова в создании исследовательской программы дифферен циальной психофизиологии 77

ГЛАВА III. ШКОЛА Б.М.ТЕПЛОВА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 86

І. Формирование исследовательской программы школы Б.М.Теплова 86

2. Предпосылки консолидации исследовательского коллектива школы Б.М.Теплова 97

3. От поиска методик к изучению свойств нервной системы: "разведывательный" этап деятельности школы Б.М.Теплова 102

4. "Аналитический" этап развития тепловской школы но

5. Основные содержательные результаты работы исследовательского коллектива школы Б.М.Теплова 117

6. Б.М.Теплов как организатор и руководитель коллективной исследовательской работы 126

ГЛАВА ІУ. ОТ ШКОЛЫ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА К НОВОМУ НАУЧНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 135

I. Пути дальнейшего развития созданной Б.М.Тепловым научной школы 135

2. Школа Б.М.Теплова в контексте развития советской и зарубежной науки 151

3. К определению научного вклада школы Б.М.Теплова 167

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 189

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 194

- Основные черты школы - исследовательского коллектива

- Некоторые источники формирования психологических взглядов Б.М.Теплова

- Формирование исследовательской программы школы Б.М.Теплова

Введение к работе

Разработанная на ХХУІ съезде КПСС С 7 ] и одобренная в постановлении июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС программа ускорения научно-технического прогресса включает советскую науку в решение широкого круга актуальных практических задач развитого социалистического общества.Важная роль в решении этих задач принадлежит психологии, являющейся в настоящее время одной из ведущих наук о человеке : как отмечалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, "формирование нового человека - не только важнейшая цель, но и непременное условие коммунистического строительства" С 8; 6 ]. Эффективность использования достижений психологии (как и любой науки) на практике в значительной мере зависит от разработки ее теоретического аппарата, что означает необходимость пропорционального развития системы психологического знания."Сейчас, - отмечает Б.Ф.Ломов, - в психологии складываются такие условия, которые требуют нового, серьезного шага в разработке ее фундаментальных проблем и дальнейшего развития методологических основ. От успехов в решении ЭТОЙ задачи существенно зависят перспективы развития психологической науки в целом и эффективность ее применения на практике" С 100; ІЗ ].

Существенное значение в решении указанных проблем приобретают исследования в области истории психологии, данные которой, как подчеркивает О.М.Тутунджян, "могут быть использованы для создания стройной системы психологических знаний, для теории познания и диалектики, а также для развития современной психологии и ее будущего" С 236; 109 3. Определяя роль истории психологии в контексте современного состояния психологических зна-

ний, М.Г.Ярошевский приходит к выводу о том, что в период, когда "предъявляемые обществом требования к эффективности науки удовлетворяются недостаточно, а именно такова современная ситуация, нарастает стремление, осмыслив сильные и слабые стороны в работе системы (науки - В.У.), источник трудностей и несовершенств, повысить уровень ее самопознания" С 269; 160 ].

Необходимость обращения к истории психологии в целях более продуктивного развития ее современных проблем подчеркивается не только специалистами в области историко-психологических исследований, но и организаторами советской психологической науки. Обсуждая актуальные задачи, стоящие перед советскими психологами, Б.Ф.Ломов в качестве одной из них выдвигает следующую: "Наша задача - бережно сохранить все то ценное, что сделано, и развивать марксистскую психологию далее. Необходимо изучать и использовать наше собственное наследие более полно и глубоко, чем это делаем сейчас... Ведь нередко мы встречаемся с тем, что психологи неплохо знают зарубежные исследования... но имеют весьма туманное представление об отечественном психологическом наследии. Между тем оно богато и идеями, и фактами, и гипотезами, и концепциями" С 100; 13 3. Таким образом,анализ истории отечественной психологии является актуальной задачей советской психологии сегодняшнего дня.

Актуальность работы в свете вышеизложенного определяется тем, что в ней представлен историко-психологический анализ роли школы выдающегося советского психолога Б.М.Теплова в создании нового научного направления - дифференциальной психофизиологии. Анализ творчества Б.М.Теплова, а затем и возглавлявшейся иа научной школы, проведенный в контексте истории советской психологии, позволил выделить пути и логику формирования ТОЙ

- б -

важной отрасли советской психологической науки, которой является дифференциальная психофизиология.

Актуальность настоящей работы имеет непосредственное отношение и к проблематике историко-психологических исследований. Благодаря той важной роли, которую играют школы в прогрессе научного познания, изучение их деятельности рассматривается в настоящее время как перспективное направление историко-научно-го анализа С 251 ], С 267 3, С 15 3. Выбор в качестве предмета исследования одной из видных научных школ в советской психологии отражает стремление автора следовать в данном направлении.

Настоящая работа является актуальной и потому, что непосредственно отвечает современным потребностям отечественной истории психологии, выражающимся в необходимости подъема истори-ко-научных исследований с уровня эмпирического описания на уровень теоретико-методологического анализа С 60 ], С 236 3, С 261 3, [ 269 3, Использование современных методологических средств историко-научного анализа, и в первую очередь программно-ролевого подхода к анализу научной деятельности, разрабатываемого под руководством М.Г.Ярошевского, в историко-науч-ной реконструкции деятельности конкретной школы способствовало решению и этой задачи.

Научная школа является продуктивной формой организации коллективной исследовательской деятельности. Изучение исторического опыта создания научных школ является важным условием решения актуальной задачи оптимизации коллективной научной деятельности (учет роли психологического климата, мотивацион-шх факторов, стиля общения, принципов руководства в организации коллективного исследовательского процесса). "Организации науки, - отмечает П.Л.Капица, - нельзя давать развиваться сти-

хийно, нужно изучать закономерности развития коллективной научной работы, ыы должны уметь отбирать творчески талантливых людей. И это должно делаться на основании изучения опыта деятельности больших ученых и больших организаторов научной работы" [ 66; 164 3. Изучение опыта организации коллектива школы Б.М.Теплова позволило внести вклад в решение этой актуальной задачи.

Основная цель исследования - дать целостное представление о школе Б.М.Теплова в единстве ее предыстории, специфики деятельности, судьбы дальнейшего развития и исторического значения. Выбор данной цели обусловлен необходимостью воссоздания истории научных школ в советской психологии.

Задачи исследования. Достижение основной цели исследования предполагало решение ряда более конкретных задач. В историко-методологическом плане необходимо было: I) ввести сложившиеся в современном науковедении представления о сущности и типах научных школ в контекст историко-психологической проблематики с целью выявления критериев идентификации конкретной научной школы; 2) рассмотреть основные положения программно-ролевого подхода к анализу научной деятельности в качестве возможного

методологического основания историко-психологического анализа научной школы.

В плане историко-психологического анализа конкретной научной школы к таким задачам относились: I) выявление логики развития научного творчества Б.М.Теплова в общем контексте развития советской психологии и конкретизация механизма зарождения исследовательской программы его школы; 2) анализ структуры этой программы, логики ее коллективной разработки в стенах шко-- лы и основных содержательных результатов, полученных при жизни

Б.М.Теплова; 3) определение специфики организации коллектива школы и выделение основных черт, характеризующих Б.М.Теплова как руководителя коллективного исследовательского процесса; 4-) анализ преобразования исследовательского коллектива теплобской школы в научное направление и сопоставление этого направления с советскими и зарубежными исследованиями в области психофизиологии индивидуальных различий; 5) определение научного вклада и исторического значения школы Б.М.Теплова.

На защиту выносятся следующие положения;

I) Предметно-логическим основанием консолидации научного коллектива школы Б.М.Теплова выступила созданная ее основателем исследовательская программа, в которой преломились как запросы логики развития науки (психологии и физиологии), так и научные интересы главы школы.

Исследовательская программа школы Б.М.Теплова:

сформировалась под влиянием проблемной ситуации в советской психологии 4-0 - 50-х гг., связанной с необходимостью разработки системы психологических знаний на естественнонаучном фундаменте физиологического учения И.П.Павлова;

опиралась на прогрессивные материалистические тенденции отечественной психологии (А.Ф.Лазурский) и физиологии (И.П.Павлов) и, возникнув на стыке этих двух наук, достигла в своем развитии конструктивного междисциплинарного синтеза психологического и физиологического знаний;

явилась закономерным этапом эволюции творчества Б.М.Теплова, в ходе которого осуществлялась дальнейшая разработка проблем, содержавшихся в созданной им концепции способностей (проблемы природных предпосылок способностей, соотношение задатков и способностей).

Продуктивность исследовательской программы школы Б.М.Теплова обеспечила преобразование исследовательского коллектива этой школы в научное направление (первоначально возгавленное ближайшим учеником и последователем Б.М.Теплова - В.Д.Небыли-цыныы), объединившее ряд исторически преемственных коллективов, вносящих весомый вклад в развитие знаний о природных основах человеческой индивидуальности.

Благодаря значительному продвижению в реализации общей исследовательской программы, а также таланту Б.М.Теплова как руководителя и организатора коллективного исследовательского процесса, созданный и возглавлявшийся им исследовательский коллектив может рассматриваться как продуктивная научная школа, деятельноетьюкоторой было положено начало новой области знаний в советской психологической науке - дифференциальной психофизиологии.

Новизна работы определяется прежде всего целью и конкретной проблематикой исследования.

Творчество Б.М.Теплова отражено во многих работах советских историков психологии (Е.А.Будиловой [ 34- 3, А.В.Петровского С 137 3, А.А.Смирнова С 179 3, [180 3, М.Г.Ярошевского ( 258 3, С 264 3, С 261 3, С 269 3 и др.). Значимость научных результатов исследований Б.М.Теплова побуждает и западных историков психологии посвящать его творчеству страницы своих монографий С 289 3, С 285 3, С 275 3. Отдельные стороны научной деятельности Б.М.Теплова детально освещены в работах его учеников: Н.С.Лейтеса С 86 3 , [ 93 3, В.Д.Небылицына С 122 3, С 126 3, А.Н.Соколова С 181 3. Наконец, идеи Б.М.Теплова достаточно подробно проанализированы в статьях соратников и учеников Б.М.Теплова, опубликованных в сборнике, посвященном 80-летию со дня

- 10 -рождения ученого С 150 ].

Между тем специальный анализ творчества Б.М.Теплова в контексте проблематики научной школы еще не проводился. В настоящей работе впервые представлена попытка целостного анализа истории научной школы, созданной Б.М.Тепловым. Впервые в отечественной историко-психологической литературе использованы методологические принципы программно-ролевого подхода к анализу научной деятельности применительно к интерпретации деятельности конкретной научной школы. Это позволило глубже понять различные механизмы развития психологического познания и в первую очередь - выявить роль исследовательской программы в организации деятельности научной школы. Использование принципов указанного подхода наложило отпечаток на проблематику и основные результаты настоящей работы, позволив содержательно раскрыть основополагающую роль школы Б.М.Теплова в развитии советской дифференциальной психофизиологии. Удалось, в частности, дать более адекватную историко-психологическую интерпретацию понятия "школа Б.М.Теплова - В.Д.Небылицына".

Кроме того, в настоящей работе впервые в истордао-психоло-гических исследованиях научных школ используется специальный метод интервьюирования ученых, имевших непосредственное отношение к школе Б.М.Теплова (в исследованиях по истории советской психологии этот метод впервые применялся Н.А.Даниличевой [ 55 3), что позволило собрать много ценной оригинальной информации о специфике коллективного творческого процесса, происходившего в стенах этой школы.

Практическая значимость работы. Настоящая работа, будучи историко-психологическим исследованием, раскрывает процесс зарождения и эволюции целого направления в советской психологии

- II -

за более чем сорокалетний период; анализ развития этого направления, представленный в работе, позволяет осмыслить теоретические проблемы советской психологии сегодняшнего дня (в особенности проблемы соотношения биологического и социального в развитии человека), а также может оказаться полезным для решения ряда организационных вопросов (роль научных школ в организации проблемной и отраслевой структуры советской психологии), что, как мы видели, является важным условием повышения эффективности отечественной психологической науки в целом.

Материалы диссертации могут быть непосредственно использованы- в научно-педагогической практике: при подготовке курсов по истории психологии, психологии личности, психофизиологии, дифференциальной психофизиологии для студентов Государственных университетов и педагогических институтов. Так, материалы диссертационного исследования уже были использованы при проведении семинарских занятий по истории психологии на ІУ курсе факультета психологии МГУ (1983-84 уч. год).

Апробация работы. Диссертация прошла апробацию на заседании Сектора проблем научного творчества ИЙЕиТ АН СССР в 1983 г., на ХХІУ, ХХУ, ХХУІ и ХХУП научных конференциях аспирантов и молодых специалистов ЙИЕиТ АН СССР (1981, 1982, 1983, 1984 гг.), на Всесоюзной конференции "Актуальные проблемы истории психологии" (Ереван, 1982 г.), на УІ Всесоюзном съезде Общества психологов СССР (Москва, 1983 г.), на заседании школы молодых ученых по философско-ыетодологическим проблемам научного познания (Пушкино, 1981 г.). Диссертация обсуждалась на расширенном заседании лаборатории дифференциальной психофизиологии НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР 4 мая 1984 г.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы.

Основные черты школы - исследовательского коллектива

Школа - исследовательский коллектив представляет собой ту форму организации кооперированной научной деятельности,в которой наиболее выпукло отражаются предметно-логические и социально-исторические особенности науки середины XX века. Для того чтобы представить эту историческую форму научной школы более глубоко и отчетливо, обратимся к исследованиям (М.Г.Ярошевский, К.А.Ланге, Э.М.МирскиЙ, А.П.Огурцов, С.Д.ХаЙтун и др.) [2653, 793, [803, СІП], QI23, CI3I3, [2483, в которых раскрываются условия и механизмы исторического развития феномена научной школы и намечаются тенденции этого развития, характерные для науки сегодняшнего дня.

Несмотря на то,что прообразы тех форм,которые в дальнейшем воплотятся в обозначенные нами устойчивые типы научных школ [2653, можно увидеть среди многообразных конкретных способов организации объединения ученых еще в древней и античной науке, формирование-широкой сети научных школ относится лишь к значительно более позднему периоду истории науки - к ХУШ-ХІХ вв. К этому времени возросла объективная потребность в создании научных школ,имевшая как внутринаучные, так и социальные истоки (поиск адекватных форм организации научной деятельности, необходимость перехода к преимущественно коллективной научной деятельности,потребность в расширенном воспроизводстве естествоиспытателей-профессионалов).

В этот период определенные научно-организационные и социально-экономические потребности привели к экстенсивному формированию научных школ, получивших название "классических" [79], [80], [248]. "Классические" школы институционально ограничивались рамками высших учебных заведений - "ученые стихийно группировались вокруг "естественных центров кристаллизации" - выдающихся ученых, работающих,как правило, в университетах. Никакой другой базы для возникновения научных школ тогда не существовало..." [248;278].

Одна из главных характеристик "классической" научной школы -наличие лидера, главы школы - крупного ученого, обладающего педагогическими и организаторскими способностями, благодаря которым он выступает в роли учителя, осуществляя в непосредственном неформальном общении со своими учениками обучение творчеству. "Классическая научная школа представляет собой неформальный научный коллектив, формирующийся вокруг крупного ученого,обладающего выдающимися педагогическими способностями, с целью обучения экспериментальному мастерству и решения актуальных научных проблем. Этот коллектив связан общностью принципов и методических основ решения научных задач, обеспечивает для своих членов постоянное развитие и совершенствование их знаний, создает условия, необходимые для свободного и творческого проявления индивидуальных способностей каждого члена коллектива" [80; 269-270].

Из анализа условия возникновения и приведенного определения-"классической" научной школы (К.А.Ланге) видно, что она по своей функциональной ориентации явилась воплощением главным образом научно-образовательного типа школ, где исследовательская деятельность не являлась доминирующим фактором.

Дальнейшее стремительное развитие науки, связанное с научными революциями рубежа XIX-XX вв., повлекло за собой и прогрессивное изменение способов ее организации. Центр исследовательской мысли сосредоточивается в специализированных подразделениях - лабораториях, институтах и др., выступающих в качестве главного критерия выделения следующей исторической формы - "современной" научной школы [79], С803, [2483. Однако переход от "классической" к "современной" научной школе связан не только с особенностями их институциональной организации, но означает переход к другим доминирующим в деятельности школы функциям - от преимущественно образовательных к преимущественно исследовательским,т.е. к функциям, определяющим школу - исследовательский коллектив как особый тип научной школы.

В связи с дифференциацией науки по дисциплинарному принципу среди современных научных школ выделяются дисциплинарные школы. В настоящее время,когда в развитии науки дисциплинарный принцип уступает место проблемному,необходимость решения важных научных проблем,часто находящихся на пересечении разных дисциплин,порождает еще одну форму современной научной школы - проблемную школу.

Современные научные школы - дисциплинарные и проблемные, в большей или меньшей степени сохранившие черты "классических" школ - отражают единую и существенную тенденцию: в их деятельности устойчиво доминирует исследовательская ориентация, т.е. они представляют собой различные модификации школы - исследовательского коллектива.

Большой интерес для историко-научного и науковедческого ис - 20 следования представляют такие школы - исследовательские коллективы, которые формируются на базе действующих и социально узаконенных научных подразделений, поскольку в их деятельности соединяются преимущества неформального объединения ученых,наиболее соответствующего запросам логики развития науки,с преимуществами институциональной организации научной деятельности, дающей ученым возможность заниматься интересующей их работой в стенах своего института, обеспечивающей их необходимыми материально-техническими средствами, облегчающей признание со стороны научного сообщества и т.д. Именно к такому типу школы - исследовательского коллектива - относится и психофизиологическая школа Б.М.Теплова Приступая к ее историко-научному анализу, необходимо сформулировать те главные черты, которые характеризуют школу - исследовательский коллектив. Для этой цели мы воспользуемся опытом историко-научных и науковедческих исследований [III], [131], [37], [265], [251], в которых под разными углами зрения фиксировались онтологические характеристики научной школы.

1. Под школой - исследовательским коллективом мы будем понимать коллектив ученых (различных по возрасту, статусу, образованию, компетентности), разрабатывающих под руководством лидера -главы школы выдвинутую им исследовательскую программу, который вносит вклад в развитие науки и обеспечивает преемственность как в плане продолжения идейной традиции, так и в плане воспроизводства исследователей - выразителей традиции школы. Исследовательская программа - необходимое условие существования школы и ее системообразующий фактор.

2. Исследовательская программа школы обладает новизной и уникальностью безотносительно к масштабу ее задач (будь то создание новой теории или разработка определенного методического приема).

3. Развитие школы возможно лишь в том случае, когда исследо - 21 -вательская программа обладает продуктивностью, т.е. если в ней заключены возможности ее дальнейшего развертывания по мере освоения предмета исследования.

4. Главная функция школы - исследовательского коллектива -исследовательская, однако необходимым условием существования и развития школы является функция обучения творчеству, реализуемая не только главой школы, но и старшими опытными сотрудниками, также выступающими в роли учителей. Эта черта школы - исследовательского коллектива - перешла от генетически предшествующей формы -"классической" научной школы.

Некоторые источники формирования психологических взглядов Б.М.Теплова

В дальнейшем Б.М.Теплов все больше угубляется в изучение проблем индивидуально-психологических различий и в силу своих личных склонностей избирает в качестве объекта исследования музыкальные способности. Но занимаясь конкретно-научным исследованием, необходимо вооружиться определенным концептуальным аппаратом, в котором заключено представление об изучаемом предмете и способах работы с ним. Процесс построения такого аппарата не представлен в публикациях Б.М.Теплова. В 1940 г. он защищает докторскую диссертацию "Психология музыкальных способностей" С 191 3, предваряющуюся теоретическим введением "Способности и одаренность" (опубликованным в 1940 и 1941 гг. [ 193 3 ) в котором в "готовом" виде были раскрыты основные положения концепции способностей Б.М.Теплова.

И все же можно восстановить некоторые психологические источники формирования этой концепции. Следует отметить, что первоначальный интерес к проблемам индивидуальности не мог быть связан у Б.М.Теплова-психолога исключительно с увлечением литературой. Дело в том, что первые десятилетия XX века характеризуются интенсивным развитием дифференциально-психологических исследований,которые приобрели значительную популярность как за рубежом, так и в нашей стране.

На Западе дифференциальная психология была представлена такими известными учеными, как Ф.Гальтон, А.Бине, Ч.Спирмен , Д.Кет-тел, В.Штерн, Г.Мюнстерберг (история этой ветви психологии раскрыта в работе М.Г.Ярошевского С 263 3 ). В это же время появляются работы по типологической проблематике: социологические (М.Вебер), психологические (К.Юнг), психоморфологические (Э.Креч-мер, а затем У.Шелдон) и др. Отчасти под влиянием этих работ раз-, ворачиваются исследования индивидуальных различий в нашей стране. К наиболее известным из них относятся работы А.Ф.Лазурского, Г.И.Россолимо, П.Б.Ганнушкина, П.П.Блонского, К.Н.Корнилова и др. (развитие этого направления в отечественной психологии проанализировано А.В.Петровским С 137 ]).

Отдельные позитивные идеи западной дифференциальной психологии оказали несомненное влияние на формирование концепции способностей Б.М.Теплова: это выделение наследственных предпосылок способностей, обнаруженное (но при этом абсолютизированное) Ф.Галь-тоном, различение общих и частных способностей, проведенное Ч.Спирыеном (правда, по чисто статистическому критерию), принцип взаимной компенсации способностей, предложенный В.Штерном ("надо - признать заслугой ряда зарубежных психологов, и в первую очередь

Штерна... выдвижение и разработку понятия компенсации способностей и свойств С 217; 16 ], учение которого исходило при этом из телеологического их понимания [ 217; 14 ].

За всем спектром позитивных идей западной дифференциальной психологии (многие из которых будут критически переосмыслены Б.М.Тепловым позднее - при разработке психофизиологической программы) крылись те теоретико-методологические основания, которые были чужды ученому, строящему диалектико-материалистическую психологию. Главные из них следующим образом раскрыты М.Г.Ярошевским: "Если после Гальтона тестология приобрела в качестве своей причинной основы концепцию генетически фиксированного интеллекта, то после Бине она базировалась на концепции биологически детерминированного развития в онтогенезе. Обе точки зрения были проявлением общей методологической линии, сложившейся в результате трактовки психической детерминации как частного варианта детерминации биологической" С 263; 270 3.

Помимо глубоких методологических изъянов, западная дифференциальная психология обладает целым рядом более частных, но тем не менее весьма существенных недостатков, некоторые из которых фиксировались Б.М.Тепловым в работе "Способности и одаренность".

Во-первых, "теоретическое учение Спирмена ... рассматривает одаренность как понятие количественное " С 217; 20 3. Подобный подход приводит к выведению закономерности подчинения одаренности закону нормального распределения, что, в свою очередь, приводит к статистическому определению или прогнозированию количества одаренных лиц, исходя из численности изучаемой группы населения. На самом же деле, как показал Б.М.Теплов, "Гальтон принял как постулат утверждение, что частота появления людей с различной степенью одаренности должна подчиняться нормальной кривой распределения-ошибок" [ 217; 23-24 ]. Отсюда и ступени одаренности Гальтон получил чисто статистическим путем: I ступень - у одного из 4-х человек, П - у одного из 4300 и т.д. [ 217; 24 ]. Во-вторых,узкий интеллектуализм подхода к проблеме одаренности, не имеющий "никаких . - ни теоретических, ни практических - оправданий" С 217; 26 3. В-третьих, чистая формальность общих свойств (например, G -фактор Спирмена), односторонность в понимании таланта и т.п.

Много позже, в работе 1957 г. С 209 3, у Б.М.Теплова снова появляются ссылки на зарубежные исследования по дифференциальной психологии. Высоко оценивая такие достоинства этого направления, как краткость испытаний, количественная форма выражения результатов, возможность их статистической обработки, Б.М.Теплов вместе с тем отмечает: "Возражать надо против другого: против того,что большинство тестов не имеет под собой прочно обоснованной научной базы" С 209; 109 3. И далее: "Мы полагаем, однако, что если это испытание является "слепой пробой", то никакая статистическая обработка массового применения... не даст научно ясных результатов" С там же; ПО 3.

Поставленная Б.М.Тепловым проблема надежности и обоснованности тестовых испытаний С 177 3 имеет и сегодня важное значение, являясь методологическим ориентиром в развитии отечественных психологических исследований, посвященных разработке метода тестов и проблемам психодиагностики С 148 3, С 96 3, С 177 3 и др.

Что касается исследований индивидуально-психологических различий в нашей стране, то большинство из них, как отмечает А.В.Петровский С 137 3, базировались на популярной в то время психоморфологической концепции Э.Кречыера, связывавшей телесные (соматические) конституциональные типы непосредственно с типами поведения (характера). Даже в тех работах, где изучалось отноше - 53 ниє психологических различий с нейро-эндокринными факторами, этим отношением и ограничивалась детерминация поведения личности (П.П.Блонский, К.Н.Корнилов, Н.А.Белов, Т.И.Юдин и др.). Если же в объяснение включался и фактор среды, то он выступал рядопо-ложенно с биологическим, превращая типологическую концепцию в одну из модификаций известной "теории двух факторов". Характеризуя в целом типологическое направление советской психологии 20-х годов, А.В.Петровский отмечает, что "естественнонаучный характер этих теорий (зависимость психической нормы и патологии от строения и функций тела) заслонил в это время их реакционную сущность (биологическая фатализация, игнорирование роли общественной среды..., смешение биологических и социально-исторических категорий и т.п.)" С 137; 197 J. Следует отметить, что такая печальная ситуация, сложившаяся в советской психологии, характеризует лишь "нулевой этап" построения марксистской психологической науки, когда "не владея ленинской теорией отражения, советские нсихоло-ги, специализировавшиеся в области индивидуальной психологии, не могли... правильно понять взаимоотношения между личностью и средой, между биологическим и социальным в личности" С 137; 202 3. Такого рода теоретические построения в силу сказанного не могли выступить для Б.Ш.Теплова конкретно-научным основанием формирования собственной концепции способностей. Между тем в отечественной психологии предпринимались попытки более глубокого осмысления соотношения внешнего и внутреннего в человеческой индивидуальности.

Формирование исследовательской программы школы Б.М.Теплова

Проблемы творческого овладения опытом разработки типологических особенностей ВИД в школе И.П.Павлова применительно к объяснению индивидуально-психологических различий человека,явившись для Б.М.Теплова одним из отправных пунктов логики собственного научного исследования,породила целостную исследовательскую программу,на базе которой начала сплачиваться научная школа дифференциальной психофизиологии.

Учитывая неудачный опыт отдельных исследователей в непосредственном перенесении павловской типологической концепции на область человеческого поведениям также весьма условный характер выделения типов ВНД животных в работах самого И.П.Павлова,Б.М.Теплов стоял перед необходимостью поиска тех причинных оснований,на которых строятся типы человеческой индивидуальности. В связи с этим среди возможных подходов к проблеме индивидуальных различий Б.М.Теплов выделил два основных: "синтетический" и "аналитический". Первый,внешне кажущийся более легким,предполагает за основание группировку индивидов по типам (Э.Кречмер, У.Шелдон, в нашей стране - В.Н.Мясищев и др.). Исходный пункт второго (к нему примыкает и автор) - количественная характеристика свойств индивида и последующее их объединение в шипы. "Конечной целью является слияние обоих путей или,вернее, встреча рабочих, роющих туннель с двух разных концов" С 210; III ].

Такой способ анализа,характерный и для предшествующих работ Б.М.Теплова (названный впоследствии А.Р.Лурия симптомо-синдромо - 87 логическим С 150 3),самым непосредственным образом связан с выявлением реальных оснований индивидуальных различий. Однако ограничение подобным способом исследования,как правило,ведет к детализации представлений об этих основаниях и,следовательно,отдаляет на задний план проблему типов С 250 ], С 56 ]. Преимущественное использование "аналитического" подхода,по нашему мнению,и обусловило то,что на всем протяжении деятельности школы Б.М.Теплова эта проблема так и не была поставлена. Однако подход Б.М.Теплова решил гораздо более важные проблемы психофизиологии индивидуальных различий.

"Аналитический" подход,характеризовавший всю исследовательскую программу Б.М.Теплова (особенности концептуального аппарата, средств исследования,последовательности их применения,пути формирования более частных гипотез и т.д.),был направлен прежде всего на квалификацию объектной плоскости исследования. Именно формирование представления об исследуемом объекте является главным итогом проведенного Б.М.Тепловым исторического анализа трудов И.П.Павлова.

Исходя из исторически обоснованного понимания концепции И.П.Павлова,можно было выделить три основные группы понятий:

1) свойства нервной системы (сила,подвижность,уравновешенность);

2) типы высшей нервной деятельности как комплексы указанных свойств (именно в этом понимании!); 3) экспериментальные или "жизненные" показатели этих свойств. Последняя группа понятий возникла в школе И.П.Павлова в связи с поиском методических критериев определения свойств нервной системы,состоявших в особенностях условно-рефлекторной (экспериментальные показатели) и поведенческой ("жизненные" показатели) деятельности.

Вопрос состоял в том,какую же группу понятий взять за основную, центральную, "где то решающее звено,за которое нужно ухватить - 88 -ся,чтобы вытащить цепь" С 206; 102 ] Если за основу взять тип, рассуждает Б.М.Теплов,то исследование может выродиться в описательную типологию. Такой опыт уже имелся при некритичном переносе на человека павловской концепции четырех темпераментов. Если исходить из понятия "показатель свойств",то исследование включает в себя все недостатки западной тестологии,ибо в классификацию будут входить лишь формальные показатели,а не та реальность, которая за ними стоит.

Единственным решающим звеном является понятие "типологические свойства".""Душа" учения о типах высшей нервной деятельности - , проблема типологических свойств нервной системы" [ 206; 102 ]. 1 От свойств нервной системы можно идти к выяснению их экспериментальных и "жизненных" показателей,с одной стороны,и к определению типа как совокупности свойств, с другой.

Вектор научного поиска определяется конечной задачей исследования. "В конечном итоге наш путь исследования должен привести к пониманию природной основы,на которой складываются "психологические типы" С 209; 128 3,а для определения этих типов необходимо, идя от простого к сложному,выяснить психологические проявления каждого свойства и их комбинаций. Таким образом,психологическая по своим целям исследовательская программа должна была с неизбежностью пройти физиологический этап своего развития,!.е.обеспечить понимание физиологической природы свойств нервной системы человека. Продуктивность достижения этой цели в значительной степени зависела от выбора правильного метода исследования,такого метода, который бы адекватно отображал особенности ВНД человека,с одной стороны,а с другой - смог бы наиболее точно передать только прирожденные особенности.

К рассматриваемой проблеме,как показал Б.М.Теплов, возможны два основных методических подхода: экспериментальный и неэкспе - 89 риментальный. Единственно возможным (и это подчеркивает не только Б.М.Теплов, но и многие физиологи) является путь лабораторного исследования физиологической природы типологических свойств. Даже "жизненные" показатели этих свойств могут быть определены только на основе лабораторного эксперимента. Для этого необходимо, во-первых, четкое сопоставление всех показателей, могущих говорить о свойстве, и, во-вторых, знание "интимной, процессуальной, а не только результативной стороны тех жизненных проявлений, о которых идет речь" С 209; 106 ]. Таким образом, "эксперимент есть основной метод изучения свойств нервной системы" С 209; 107]. Что же касается неэкспериментального метода, то, будучи вспомогательным, он имеет свои преимущества (подробнее об этом см. работу Н.С.Лейтеса С 83 ]): во-первых, неэкспериментальный метод является источником новых проблем для экспериментального, во-вторых, этот метод дает возможность проверять результаты эксперимента, таким образом опосредствуя их практическую реализацию.

На уровне методик также шел поиск тех "диагностических испытаний", которые с максимальной достоверностью передавали бы природу изучаемых свойств. Поскольку в описываемый период в качестве индикаторов тех или иных физиологических особенностей индивида использовались элементарные реакции, Б.М.Теплов сгруппировал последние в два класса: произвольные и непроизвольные. Соответственно этим классам реакций разделились и методики. Б.М.Теплов показал,что "методики произвольных реакций"неприемлемы для точного определения свойств, поскольку они не в состоянии устранить маскирующее влияние со стороны выработанной ранее системы условно-рефлекторных связей,навыков, второй сигнальной системы. Методики же "непроизвольных реакций относительно свободны от подобных недостатков: с их помощью можно избавиться от маскирующего действия условнорефлекторной сферы,, свести к минимуму влияние второй сигнальной сие теш, а следовательно, выделить показатели основных свойств нервной системы в наиболее "чистом" виде.