Введение к работе

Диссертация посвящена исследованию поэтического языка и художественного сознания Се Тяо (464-499) - поэта-лирика, жившего в эпоху Южных и Северных династий (420-589) в Китае, относящихся к периоду раннего «Средневековья».

Предмет исследования

Прочтение поэзии, возникшей в контексте иной культуры, представляет известную сложность: её язык и образная система опираются на иную традицию ассоциативного мышления, без связи с которой они не могут быть до конца понятны иностранному читателю. Тем более это справедливо в отношении поэзии (китайского) «Средневековья». Её удалённость во времени обусловливает ещё и иной характер авторского мировосприятия, не тождественный современному, который требует к себе внимания.

Всё это обязывает к всестороннему изучению поэтического языка, свойственного данной культуре. В китайской традиции (равно как и в других классических традициях Востока) он подчиняется правилам поэтического «канона». Оставаясь языком «слов», он в то же время является языком «образов», а также скрывающихся за ними нормативных смысловых значений: так, например, образ «хризантемы» в китайской традиции, как правило, напоминает об «осени человеческой жизни», и этот устойчивый условный подтекст неизменно возникает как в сознании самого поэта, так и слышащей его аудитории.

Помимо «традиционных» (нормативных) значений в китайской лирике «Средневековья» возникают и индивидуальные, традиции до конца не известные. Их локализация и описание представляют большой научный интерес. Образ автора в его лирике также далеко не всегда является исключительно «жанровым», подменяющим собой проявление авторской индивидуальности. Мы наблюдаем, что чем значительней оказывается поэт, тем заметней уникальные черты его лирического героя выделяются на фоне традиции, собою же определяя её.

Вот почему проникновение в мир авторского контекста представляется совершенно необходимым. Это требует как содержательного прочтения художественных произведений, так и привлечения всех доступных сведений об авторе, его времени и человеческой судьбе. Образно-символический мир Се Тяо, понимаемый нами как мир художественных образов и их производных смысловых значений, сложившийся именно в его творчестве, составляет предмет нашего исследования. Это равнозначно пониманию подлинного

смысла его произведений, который рождается в точке взаимопроникновения «традиционного» и «индивидуального» - их лирического смысла.

Особое место в работе отводится исследованию образа авторского героя Се Тяо в совокупности его произведений.

Актуальность исследования

Далеко не все значительные памятники литературы «Средневекового» Китая описаны в отечественной науке. Более того, многие из них остаются даже «непрочитанными», о чём свидетельствует скудость тематических публикаций. В России не существует ни одной специализированной монографии, посвященной Се Тяо. Основной массив его лирики не переведён на русский язык. Российские исследователи (М.Кравцова) обращались к Се Тяо лишь постольку, поскольку того требовало знакомство с чем-то иным - культурой периода его жизни, жанровой спецификой «традиционной лирики» или становлением «уставной поэзии». Попытка увидеть «общие» явления в его творчестве, оправданная в контексте исследований, ставивших другие задачи, мешала увидеть то «особенное», чем поэт запомнился истории.

Творчество Се Тяо представляет собой одно из «белых пятен» в кругозоре не только западного (российского), но и китайского литературоведения. Будучи глубоко традиционной по своему характеру - так же, как и предмет её интереса - китайская «наука» о поэзии опиралась в большей степени на «качественные» оценки творчества поэтов и представляемых ими эпох относительно друг друга, нежели на их объективное историческое или художественное значение. Признавая бесспорные поэтические «вершины», традиционная критика в то же время нередко формировала и весьма стереотипные - иногда предосудительные - мнения о тех авторах и литературных школах, которые, с её идеологических позиций, таковыми не являлись, и это лишало многих из них заслуженного интереса со стороны исследователей. Видение поэзии в наборе исключительных явлений - нежели в континууме поступательного развития - в конечном счёте, затрудняло понимание, как самих «вершин», так и многого, что их окружало.

Эпоха Тан (618-907), которую принято считать периодом китайского «Возрождения» - «Золотым веком» китайской поэзии - не возникла из небытия. Ей предшествовало уже почти два тысячелетия непрерывного развития песенно-поэтической традиции, прошедшей через «древность» и четыре столетия «постханьского» периода - так называемых «Шести династий». В их числе «Южные династии» являются последним, завершающим этапом «постханьской» истории, непосредственно предваряющим Суй и Тан. Одним из наиболее значительных культурных этапов «Южных династий», в свою очередь,

является период правления под девизом юнмин (483-493), совпавший с годами жизни и творчества Се Тяо, которого принято считать наиболее выдающимся представителем поэзии своего времени. Таким образом, Се Тяо является последним из крупных поэтов раннего «Средневековья» - ещё не «танским» - но непосредственно предваряющим танскую плеяду.

Само то обстоятельство, что Се Тяо находится на важном перепутье исторических судеб китайской поэзии, уже достаточно, чтобы обратиться к его творчеству с особым интересом. Однако существуют и другие причины: Се Тяо - любимый поэт Ли Бая (701-762), который относился к нему как к своему духовному предтече. Путь к пониманию содержания ряда ключевых стихотворений Ли Бая лежит через творчество Се Тяо, и можно сказать, что он не пройден ещё до конца. Се Тяо совершенно не похож на Ли Бая ни по языку своей поэзии, ни по основополагающему для неё мировоззрению, однако в его творчестве рождаются приметы того, что предопределит характер художественного сознания человека новой эпохи. В нём встречаются «прошлое» и «будущее» китайской поэзии, не являясь до конца ни тем, ни другим. С исторической точки зрения, «Се Тяо» представляет собой в гораздо большей степени «процесс», нежели его завершение - в этом его значение и в этом его сложность.

«Южные династии», о которых чаще принято говорить в их совокупности, друг от друга заметно отличались, и это отличие было, в первую очередь, «культурным». Периоды юанъцзя (424-453) и юнмин (483-493), отстоящие друг от друга всего на три десятилетия, подарили Китаю поэзию, которая, несмотря на навязчивые внешние сходства, обнаружила глубинные содержательные и формальные различия. Данность столь стремительного эволюционного скачка в поэтическом сознании и эстетике заставляет задумываться над его причинами. В период юнмин авторская лирика впервые в истории проявила выраженное и осознанное её творцами стремление к унификации не на основе «идеи», а на основе надрациональных чувственных категорий - в первую очередь, «звука» и «формы». Именно в это время возникают представления о «правилах» стихосложения, которые лягут в основу танской традиции «регулированных стихов». Именно тогда авторская лирика современников начинает впервые напоминать в своей совокупности единую художественную школу - и именно в этом качестве характерного «стилевого» единства она запомнится истории.

Се Тяо, Шэнь Юэ (441-513) и Ван Жун (467-493) - три наиболее значительных представителя юнминской поэзии - ещё при жизни были отмечены за новаторство в области художественной формы, ставшее предметом

их целенаправленного внимания. «Если нет в произведении новых изменений,, то не стать ему первым» (Сяо Цзысянь), - писали о творческом «кредо» литераторов того времени. «Новизна», осознанная как таковая в положительном качестве, была китайской словесности на тот момент, как минимум, несвойственна. Неслучайно Лю Се - сверстник Се Тяо - писал о своём времени: «С недавних времён литераторы вдруг увлеклись непонятными приёмами, используют их в своих произведениях, вослед изменениям обманчивых тенденций старые формы презирают как ржавые, поэтому берут резак и стремятся к новому», - едва ли хоть одна из литературных эпох, предшествовавших юнмин, могла сказать о себе что-то подобное.

И отчасти именно поэтому исторически каждый раз на волне очередного пересмотра культурных ценностей юнминская поэзия предавалась традиционалистской анафеме. Хотя, возможно, именно благодаря этому небывалому обновлению литературной жизни, середина Южных династий стала временем появления наиболее значительных в китайской истории трактатов по поэтике - «Резного дракона литературной мысли» Лю Се и «Поэтических категорий» Чжун Жуна - а также беспрецедентно крупного «Собрания» в том числе современной тому периоду лирики «Вэньсюань» Сяо Туна.

Поэт «перемены века» - говорили о Се Тяо впоследствии критики разных эпох. «В его стихах происходит изменение, и появляется танский стиль» (Чжао Цзычжи). «Лучшее [у Се Тяо] как раз находится между слов и фраз - это то, за счёт чего он постепенно удаляется от старины» (Хэ Чжо). Новизна поэзии Се Тяо была ощутима уже при его жизни, но её мера тонка. Определяя «лучшее» у него в области «надрационального», китайская традиция так и не смогла найти ему формальное описание. Оставив более 150 художественных произведений, дошедших до наших дней, Се Тяо может считаться одним из наименее изученных поэтов, оказавшихся в составе «Собрания сочинений восемнадцати авторов» Цзэн Гофаня, во многом предопределившего современный взгляд на «табель о рангах» в китайской классической поэзии.

Цели и задачи исследования

Представление о «традиционной лирике», художественный язык которой оказывается глубоко консервативен, ограничивая возможности авторской индивидуализации, естественным образом ставит вопрос о соотношении «традиционного» и «индивидуального» в её контексте. Едва ли вызывает сомнение, что китайский автор «Средневековья» всякий раз трепетно придерживается слова и образа сложившегося на протяжении столетий поэтического канона. Но также, должно быть, справедливо, что «в лирике то, о чём пишут веками, скрещивается с тем, о чём в ней никогда ещё не было

сказано» (Л.Гинзбург). «В центре лирической поэзии должен стоять поэтический конкретный субъект - поэт - он и составляет настоящее содержание лирической поэзии» (Гегель).

Нетрудно заметить, что рассуждения о «каноне» и «традиционности» (китайской) поэзии можно чаще услышать в среде востоковедов, в то время как теория «лирического» является детищем западного литературоведения. Представляется, что только в сочетании и того и другого подхода «традиционная лирика» может встретить современное научное прочтение.

Следует признать, что известную сложность - как для иностранных, так и для китайских исследователей - представляет задача прочтения самого языка «традиционной лирики», на котором она написана. Он существует в двух параллельных и неотделимых друг от друга измерениях: как язык объективной традиционности, доступный в познании через постижение поэтического канона, и как язык субъективного лиризма, единственным ключом к которому является, собственно, авторское творчество и та система условной суггестивности, которая ему - и только ему одному - свойственна. Определение подлинной меры соотношения «традиционного» и «индивидуального» в случае каждого стихотворения и каждого конкретного образа в его составе можно назвать ключевой задачей нашего исследования.

Стихотворное произведение рассматривается нами в составе его лирической композиции, которая в случае Се Тяо распадается на две принципиально неодинаковых части: поэтический «текст» и его прозаическое название. В названии, как правило, объявляется тема произведения, связанная с жизненной ситуацией автора, послужившей поводом к его творческому выплеску, в то время как в «тексте» происходит её поэтическая интерпретация в формах традиционного языка. Таким образом, название служит ключом к трактовке производных смысловых значений поэтической части, открывающим доступ к прочтению подлинного смысла произведения. Этот смысл, рождающийся в сочетании двух частей единой композиции - и не существующий ни в одной из них по отдельности - мы называем «лирическим», и его прочтение составляет цель нашего исследования.

Методологическая база и источники

Подход к прочтению «традиционной лирики» с привлечением всех доступных сведений об авторе, его судьбе и времени, и сопоставлением всего этого с содержанием его творчества появился в самом Китае, причём у самых истоков. Классический комментарий Ли Шаня (630-689) к стихотворениям Се Тяо, вошедшим в «Вэньсюань» , и исторически превратившийся в

1 «Литературное собрание» под редакцией Сяо Туна, VI в.

неотъемлемую часть самого «Собрания», основывается именно на этих принципах. Он либо трактует «трудные» места, содержащие архаичную («традиционную») лексику, либо сообщает детали биографии Се Тяо и факты истории его времени, без которых адекватное прочтение «текста» оказывается затруднительно.

Несмотря на то, что преимущественно «вкусовая» подборка «Вэньсюаня», заведомо неполная, отражающая субъективное мнение составителей о наиболее значительных произведениях Се Тяо - и рассмотрение его творчества именно в этом разрезе - появилась ещё в начале 6 века, а энциклопедический комментарий Ли Шаня в середине 7-го, оба эти приёма интерпретации его творчества сохраняют свою актуальность и в современном научном исследовании.

Появление наиболее полной антологии творчества Се Тяо состоялось усилиями Лоу Чжао - чиновника и литератора времён сунской династии (ХПв.). Это косвенно подтвердило, что к определённому моменту интерес к творчеству Се Тяо заставил попытаться узнать о нём больше, чем было когда-либо известно, и эта задача решалась через составление полного сборника его произведений. Он сложился именно тогда - в Сун - и, будучи переписан от руки в минское время (XTV-XVIIbb.), не претерпел существенных изменений до настоящего момента.

Организация сборника Лоу Чжао, однако, повторила принцип Сяо Туна, который заключался в жанровой рубрикации. Это означало, что наследие Се Тяо по-прежнему рассматривалось через призму традиционных форм - как совокупность его наивысших достижений в каждой из них - нежели во временном или каком-либо другом «логическом» континууме. Поэтому в составе его исторических сборников на первом месте оказываются «оды» («фу») - жанр для Се Тяо непродуктивный - затем произведения литургического характера, условно относящиеся к жанру юэфу (песен «Музыкальной палаты») и созданные по долгу службы придворного литератора, затем подражания классическим («ханьским») юэфу, являвшиеся произведениями, востребованными в кругу литературного салона при дворе, и только после этого появляется основной массив из 80-ти с небольшим (в зависимости от вариантов сборника) подлинно лирических стихотворений жанра ши («песни»), в том числе и лирических «юэфу», которые можно в полной мере назвать продуктом произвольного авторского творчества.

Наше исследование отдаёт должное жанровой специфике каждого из рассматриваемых произведений, однако отвергает формально-жанровый принцип в подборе материала, поскольку, с нашей точки зрения, он

противоречит главному: приоритету наивысшей художественной значимости рассматриваемых произведений в контексте авторского творчества, а также в историческом контексте.

Путь исследовательской традиции определялся всё возраставшим со временем интересом к авторской индивидуальности Се Тяо. Уже в середине 20-го века его полный сборник был полностью откомментирован (Хао Лицюань, Хун Шуньлун), и вслед за этим в 80-х годах был сделан следующий логический шаг: современный исследователь Чэнь Цинъюань в 1983 году в научной статье «Периодизация стихов и песен Се Тяо» предложил свою версию исторической периодизации его творчества. Вскоре вслед за ним Чэнь Гуаньцю в 1986 завершил «Полное собрание сочинений Се Сюаньчэна», в котором впервые основная часть сборника Се Тяо была организована в предложенной автором исторической последовательности её создания. Оригинальные «тексты» с подробным комментарием Чэнь Гуаньцю перемежает своими заметками об истории жизни автора, и таким образом наглядно совмещает историю жизни Се Тяо с его творчеством.

В числе наиболее значительных западных исследований творчества Се Тяо книга старейшего американского китаиста Ричарда Мэтера «Эпоха вечного блеска: три поэта-лирика юнминской эры (Шэнь Юэ, Се Тяо, Ван Жун)». Р. Мэтер выбирает «жанр» нехудожественного перевода на английский язык, выполненного с высокой точностью, который совмещает с традиционным жанром комментария - но уже на английском языке - и обрамляет всё это своими заметками об истории жизни Се Тяо, помещая его лирику в предлагаемой им же последовательности её создания. Таким образом, к уже найденной Чэнь Гуаньцю модели присоединяется ещё и перевод, который является самостоятельным методом исследования поэтического текста.

Обращает на себя внимание, что в самом названии книги Мэтера появляется словосочетание «поэты-лирики». «Лирика», «лиризм», «лирическое сознание», «лирическая сцена», лирические «герой» и «сюжет» - достояние западной традиции, без которого исследование в области поэтического, с её позиций, невозможно. Мэтер, однако, не идёт далее констатации «лиризма» как главной отличительной особенности творчества юнминских поэтов, и вовсе не вдаётся в анализ их произведений с использованием данного теоретического инструментария. Именно в этом видится главная роль и научное первенство нашего исследования, которое, опираясь на достижения западного литературоведения в области теории «лиризма», применяет этот подход к прочтению стихотворного материала, на примере которого такие исследования ещё почти никогда не проводились.

В том, что касается теории «лирического», «литературного процесса» и подходов к анализу поэтического текста, наша работа опирается на труды ЛЯ. Гинзбург, Ю.Н. Тынянова, Ю.М. Лотмана, А.Н. Веселовского, Б.В. Томашевского, В.Е. Хализева, А.П. Квятковского, С.Н. Бройтмана, а также на концепт поэтической индивидуальности, сложившийся в философии Г.В.Ф. Гегеля и Ф.В. Шлегеля.

По истории и типологии средневековой культуры наша работа опирается на монографии А.Я. Гуревича, В.И. Брагинского, Ё. Хёйзинга, П. Зюмтора.

Основные методологические принципы и подходы к китайской «традиционности» почерпнуты нами из научного наследия В.М. Алексеева, Л.Д. Позднеевой, К.И. Голыгиной, Л. Е. Померанцевой, Р. Мэтера, С. Оуэна, Ван Ли, Лю Юэцзиня.

Материал исследования

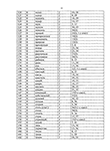

Настоящее исследование построено на анализе 39-ти стихотворений Се Тяо и 4-х стихотворений Шэнь Юэ, относящихся к жанру «ши» («песни»). В их числе следует отметить: 21 лирическое произведение жанра «ши», 5 авторских подражаний классическим (ханьским) юэфу (песни «Музыкальной палаты»), и 17 «стихотворений о вещах» («юн у»). В работе в целях сравнительного анализа также приводятся 2 оригинальных «текста» ханьских юэфу и фрагменты 1-го произведения Се Тяо жанра фу («ода»).

В качестве основного источника упомянутых «текстов» используется издание монографии Хун Шуньлуна , которое дополняется материалом, почерпнутым из монографий Чэнь Гуаньцю и Ричарда Мэтера.

Научная новизна и практическая значимость работы

Настоящая диссертация является первым российским монографическим исследованием, специально посвященным жизни и творчеству Се Тяо. Большинство рассматриваемых произведений никогда ранее не переводились на русский язык, в то время как именно они составляют основную часть его лирического наследия - его художественную «вершину».

Полученные результаты могут использоваться при создании антологий китайской поэзии, в работах, посвященных китайской поэтической традиции, в учебниках по китайской литературе «Средних веков». Основные положения диссертации могут найти применение в лекционных курсах по истории китайской поэтики, фонетики, философии; многие оригинальные тексты, которые разрабатываются диссертантом, заслуживают включения в программы семинарских занятий по истории китайской литературы.

2 Хун Шуньлун. Собрание Се Сюаньчэна с исправлениями и комментариями. Тайбэй, 1968.

Апробация работы

Диссертация выполнена и обсуждена на Кафедре китайской филологии Института Стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова.

Апробация работы осуществлялась в виде докладов на научных конференциях: «Ломоносовские чтения» 2002г; «Ломоносовские чтения» 2003г.

Структура исследования

Диссертационная работа состоит из Введения, трёх глав, и Выводов. Работа снабжена Библиографией и Приложениями. В Приложении I представлено родовое «дерево» клана Се. В Приложении II даётся список сокращений, использованных в работе. В Приложении III представлен перевод на русский язык жизнеописания Лю Хуаня. В Приложении IV содержатся оригинальные «тексты» и переводы поэтических произведений, на которых основывается исследование.