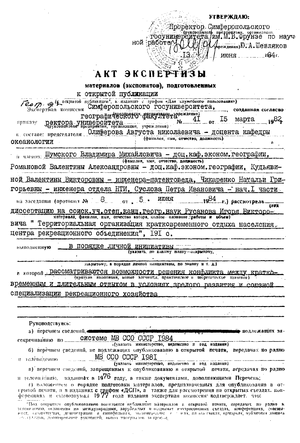

Содержание к диссертации

Введение

ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА 10

1.1. Базисная модель антропоэкосистемы и ее использование в рекреационной географии 11

1.2. Моделирование рекреационных потребностей как главного фактора кратковременного отдыха 18

1.3. Городской образ жизни и условия кратковременного отдыха: информационная модель 29

1.4. Рекреационная сукцессия. Возможности имитации последовательной смены рекреационных систем 40

1.5. Пути управления функционированием ТРС кратковременного отдыха: модель оптимизации 45

1.6. Программно-целевое планирование системы кратковременного отдыха 50

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ Г.СИМФЕРОПОЛЯ КАК ЦЕНТРА РЕКРЕАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 59

2.1. Развитие рекреационной системы Крыма и расширение центральных функций г.Симферополя 59

2.2. Население г.Симферополя Как субъект кратковременного отдыха: особенности формирования рекреационных потребностей 64

2.3. Социологическое изучение кратковременного отдыха населения г.Симферополя. Оценка достоверности данных 70

2.4. Территориальная структура системы кратковременного отдыха населения г.Симферополя 72

2.5. Повседневный отдых. Реализация информационной модели 80

2.6. Распределение потока кратковременных отдыхающих. Реализация оптимизационной модели 89

2.7. Особенности экскурсионного обслуживания населения г.Симферополя как центра рекреационного объединения 99

2.8. Избирательность к системам занятий и местам отдыха конца недели 105

2.9. Проблемы загородной рекреации. Совмещение кратковременного и длительного отдыха в рекреационном объединении Крыма 107

ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕШ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ Г.СИМФЕРОПОЛЯ И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ РЕКРЕАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 112

3.1. Эволюция пригородных территорий отдыха и рекреационная сукцессия 112

3.2. Факторы изменения рекреационной активности. Прогноз рекреационных потоков из г.Симферополя на 2000 год

3.3. Возможности снятия конфликта между кратковременным и длительным отдыхом 122

3.4. Перспективы повышения социальной эффективности системы кратковременного отдыха населения г.Симферополя 125

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 145

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 149

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Базисная модель антропоэкосистемы и ее использование в рекреационной географии

- Развитие рекреационной системы Крыма и расширение центральных функций г.Симферополя

- Эволюция пригородных территорий отдыха и рекреационная сукцессия

Введение к работе

Взаимодействие населения с окружающей средой является уже традиционной, но по-прежнему весьма актуальной задачей географической науки. В связи о глобальным процессом урбанизации особую важность приобрели проблемы "человек - городская среда" и "город - природное окружение". Городские геосистемы отличает особенно высокий динамизм, который наряду с их важнейшей ролью в общественном разделении труда и всей жизни общества придает градоведческой тематике особую актуальность.

Постоянное и неослабевающее внимание Коммунистической партии и СОВЄФСКОГО правительства к проблемам современного города /Материалы XX7I съезда КПСС, с. 174 - 183/, восходящее своими корнями к идеям классиков марксизма-ленинизма о городе будущего свидетельствует о необходимости научных исследований в данном направлении.

Целью настоящей работы является теоретическое и методическое обоснование территориальной организации, территориальное планирование и управление организованных и самодеятельных форм кратковременного отдыха местного городского населения в условиях зрелого развития рекреационного хозяйства.

Социально-экологическое исследование кратковременного отдыха населения г.Симферополя в соответствии с новейшими задачами советской географии /См. Агафонов, Анучин, Лавров, 1983, с. 74/ и принципом конструктивности, требующим через географический прогноз и моделирование "выхода" на управление территориальными системами /См. Лавров, Сдасюк, 1980, с.38/, преследует; -.: решение таких задач;

I. Выявить и смоделировать факторы и условия рекреационной деятельности населения крупного города и оценить их роль в формировании системы кратковременного отдыха населения г.Симферо поля;

2. Изучить проблемы функционального наложения кратковременного и длительного отдыха в условиях Крыма;

3. Создать методическую основу формирования и управления развитием целостной системы кратковременного отдыха населения города;

4. Дать географический прогноз и практические рекомендации по территориальной оптимизации кратковременного отдыха населения г.Симферополя как подсистемы Крымской территориально-рекреационной системы /ТРС/.

Ориентируясь на поставленные цель и задачи, а также на возможности в сборе материалов, мы опирались в своем исследовании на литературный, сравнительно-географический, картографический, статистический методы, проводили полевые географические и социологические исследования; использовали методы, основанные на системном подходе: системно-структурный анализ, программно-целевое планирование, информационное и математическое моделирование.

Методологическая база марксизма-ленинизма позволяет объединить в одно целое эти достаточно разнородные методы и подходы, выработать критерии оптимальности. Особое значение для нашей работы имеют категории причины, условий и следствия, общего, особенного и единичного, необходимого и случайного.

Теоретико-методологическая основа и методика исследования опирается на произведения классиков марксизма-ленинизма, документы Коммунистической партии и правительства, труды советских географов: Н.Н.Баранского, Н.Н.Колосовского, В.А.Анучина, С.Б.Лаврова, В.С.Преображенского, Б.Б.Родомана, Ю.А.Веденина, И.В.Зорина и др. Учитывая междисциплинарноеть проблемы, мы обратились к литературе по философии, социологии, кибернетике и математике, медицине и физиологии человека, градостроительству и районної планировке. Потребовалось также знакомство с переводной и оригинальной, в основном на немецком языке, зарубежной географической литературой.

Исходной информацией служат первичные материалы полевых географических и социологических исследований, материалы научно-исследовательских организаций, транспортных предприятий, статистического управления Крымской области, а также публикации местной периодической печати.

Наряду с успехами в области изучения туризма, стационарного отдыха, пригородного отдыха, рекреационного районирования можно отметить недостаточное количество работ, описывающих рекреационную деятельность какихг-либо групп населения, в частности территориальных общностей, как целостный процесс, развертывающийся во времени и пространстве.

Рекреационная деятельность изучается в привязке к определенному месту - к курортному району, пригородной зоне и т.п., в то же время антропоцентризм базисной модели ТРС, предложенной В.С.Преображенским и Ю.А.Ведениным /1971/, предполагает необходимость изучения рекреации и относительно ее субъекта.

Одним из первых опытов в этом направлении, придающем теме научную новизну, служит данная работа, объектом изучения которой является кратковременный отдых населения центра рекреационного объединения. Под кратковременным отдыхом понимается восстановление сил и всестороннее гармоническое развитие человека, которое не связано с отпуском или каникулами, проводимыми вне места жительства, и осуществляется за пределами жилища, обладая таким образом четкой территориальностью. Территориальная организация кратковременного отдыха населения центра Крым ской ТРС является предметом исследования.

На кратковременный отдых при пятидневной рабочей неделе приходится до 90 % рекреационного времени /Родичкин, 1977/, но кратковременная рекреация проходит в основном неорганизованно, полустихийно, что вызывает необходимость поиска возможностей управления.

Выбор места исследования связан с особо сложной природной средой Симферополя - положением на границе двух физико-географических стран, а также вторым моментом», обусловливающим научную новизну теш: центральным положением Симферополя в функционировании ТРС Крыма - рекреационном районе мирового значения, достигшем высшей ступени иерархии.

Н.К.Баранский /1946/ подчеркивал особую роль областных центров, их тесную связь с управляемой территорией."В силу исключительной, важности выполняемых городами организаторских функций и в силу чрезвычайной разносторонности их. связей города становятся центральными пунктами, отражающими в себе, как в фокусе, наиболее характерные черты входящей в круг их влияния территории.5/цит.по: Баранский, 1980, с.208/.

Рекреационное объединение - высшая ступень иерархии ТРС, которая формируется в процессе территориального разделения труда и союзной специализации экономического мезорайона - административной области на производстве рекреационных услуг.

На примере Симферополя, фокусирующего основные черты развития Крыма, можно выделить главные проблемы рекреационного объединения и отработать стратегию их решения, применимую на данной ступени для всех ТРС. Развитие рекреационной инфраструктуры Крыма происходило высокими темпами за счет союзного и республиканского бюджета, отчислений предприятий, расположенных за пределами области. Причем осваивались наиболее ценные ресурсы. Улучшение транспортной сети определило их доступность для местного населения, а изъятие пляжей и парковых территорий для учреждений длительного отдыха привело к чрезмерным концентрациям неорганизованных отдыхающих на рекреационных территориях общего пользования.

Конфликтные ситуации между организованным, кратковременным и длительным отдыхом без путевок требуют территориальной оптимизации рекреационного объединения. Проблема функционального наложения кратковременного и длительного отдыха освещается в литературе не так давно и оценки ее довольно противоречивы /Ступина, 1976; Rock , 1977; Преображенский и др.,1982/.

Практическая направленность работы связана с конкретными нуждами градостроительства, территориального планирования, охраны окружающей среды, а также планирования туристско-экскурси-онного обслуживания местного населения. Работа является составной частью предплановых исследований для корректировки генерального плана развития Симферополя. Выводы и предложения автора нашли отражение в документах Крымского облисполкома по вопросам охраны природы при организации массового отдыха и туризма. Рекомендации по повышению социальной эффективности самодеятельных форм отдыха адресованы непосредственно населению через средства массовой информации:, подготовлен плакат, 4 радио- и телепередачи, 6 газетных статей.

Основные положения диссертации изложены в работах:

Г. Информационный, подход в описании и прогнозировании ценности рекреационных территорий. Б кн.: Географические исследования для целей социалистического природопользования: Тез. докл. секции П УП съезда ГО СССР.-Л.: ГО СССР, 1980, с.1 2. Игровая имитация развития рекреационной системы Крыма. В кн.: Состояние, перспективы улучшения и использования морской экологической системы прибрежной части Крыма: Тез, докл. научно-практической конференции. Севастополь, 1983, с.84-86

3. Опыт моделирования рекреационных потребностей. Еідиная система кратковременного отдыха как главный инструмент их реализации. Симферопольский госуниверситет. Симферополь, 1983.-22 с, илл./Рукопись деп. в УкрНИИНТИ 16.01.84, МУ59УК-Д84

4. Применение информационного подхода к определению ценности рекреационных территорий, В сб.: Экономическая география. Вып.36. Киев: Вища школа, 1984, с.13-20

Результаты исследования докладывались на координационном совещании по комплексному рекреационному освоению Крыма в Ялте, апрель 1979 года; научном симпозиуме по рекреационной географии в Тбилиси, июнь 1979 года; научно-производственной конференции "Охрана и рекреационное использование земельных и лесных ресурсов Крыма"в Ялте, ноябрь 1979 года, ІУ съезде Географического общества УССР в Ворошиловграде, май 1980; семинаре по охране к рациональному использованию малых рек и водоемов Крыма в Симферополе, ноябрь 1983 года; межведомственном научно-техническом совете по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов при Крымском облисполкоме в Симферополе, март Г984 года.

Базисная модель антропоэкосистемы и ее использование в рекреационной географии

Гуманизация и экологизация географической науки становятся на наших глазах могучей силой, которая открывает круг новых задач, равно как и возможности по-новому взглянуть на традиционные проблемы. Антропоцентризм географических моделей позволяет вывести географию из методологического тупика, связанного с ее пограничным положением среди общественных, естественных и технических наук, а именно - с невозможностью изучить на единой модели систему, компоненты которой развиваются по разным законам» Поместив в центр модели человека - "мерило всех вещей" - мы получаем возможность через его восприятия в широком смысле слова снимать как воздействие отдельных компонентов среды, так и результат их взаимодействия /См, Костинский, 1976/.

При всем многообразии моделей антропоэкосистем /Спектор, 1976; Костровицкий, 1977; Валентей, Г979/ прослеживаются общие черты словесных» графических и математических конструкций, создающих представление о базисной модели антропоэкосистемы.

Она является основой для разработки, синтеза узкофункциональных моделей, направленных на решение частных задач, обеспечивает их иерархическую соподчиненность и преемственность. Базисная модель антропоэкосистемы представляет собой воздействующие на центральный элемент системы - человека элементы окружающей среды: природу, материальную культуру, общество» Системообразующее отношение "человек окружающая среда" мы будем именовать человеческой деятельностью. Вопрос о деятельности является одним из спорных в науках о человеке, трактовка его во многом зависит от целей исследования. Например, биолог Э.С. Маркарян /1372 с.79/ определяет деятельность как информационно направленную активность живых систем, возникпгую "на основе их отношения к окружающей среде с целью самоподцержания". Данное определение не указывает специфику среды человека - мир вещей и, главное» общество, с которым человек взаимодействует по принципу "субъект - субъект". Поэтому представление о деятельности точнее у М.СКагана,. определившего ее как способ существования человека, призванный "воспроизвести сверхприродные условия его бытия - социальные отношения, культуру, наконец, его самого как биосоциальное существо" /1974, с.48/,

Человеческий организм в процессе деятельности поддерживает и восстанавливает свою структуру ж функции вопреки различным вли-яниям. Это позволяет говорить о гомеостатичной системе с обратно! связью» которая "возникает для того, чтобы поддерживать совокупность взаимоотношений, которые уже существуют в системе, либо путем снижения дальнейшего роста входов, если они растут, ... либо путем увеличения этих входов, если они имеют тенденцию уменьшатся " /Лэнгтон, 1976, с. 19/. Нарушение гомеостаза - превышение верхнего порога стабильности или снижение воздействия до пересечения нижнего порога - ведет к изменениям в структуре системы. "Быход тех или иных функций за пределы гомеостаза - это уже болезнь" /Кассиль, 1978, с.6/.

Болезнями гомеостаза у практически здорового человека в физиологии называются плохое самочувствие, вызванное переменой атмосферного давления, дождливой погодой, волнениями, огорчениями. Проявляются они также в подскоках артериального давления, мигрени, раздражительности. Физиологическое ослабление механизмов обратной связи ведет к старости - распаду системы. С другой стороны - расширение области стабильности в результате различного рода тренировок, упражнении, закаливания делает человека менее зависимым от внешней среды.

Антропоэкосистема, начиная с низшего уровня иерархии -индивидуального участка деятельности, обладает свойством территориальности. Причем это свойство проявляется по-разному в зависимости от подхода, основанного на одном из трех постулатов: а/ постоянство среды; б/ постоянство органа управления; в/постоянство субъекта деятельности. Выделяется три подхода: а/ объектный подход - когда исследователь исходит из территориальной целостности, компактности и однородности объекта деятельности, то есть окружающей природной, техногенной и социальной среды. Данный подход господствует в географии вообще и в рекреационной географии в частности. Антропоэкосистема представляет собой компактную территориальную единицу, например район отдыха, в которой центральный элемент не обладает постоянными свойствами, так же необязательно единство органа управления; б/ управленческий подход - если исходить из единой административной подчиненности пусть даже неоднородной и разобщенной территории - широко используется в экономической географии; в/ субъектный подход - главное внимание уделяется территориальности процесса взаимодействия заданного субъекта деятельности с окружающей средой. В роли субъекта выступает индивидуум, группа, выделенная по какому-либо признаку. Для географа наиболее интересны территориальные общности лкщей - население города или его части, экономических районов и т.п., но нельзя обходить группы демографические, социальные, профессиональные.

Субъектный подход позволяет рассматривать, как разворачивается деятельность человека в пространстве и времени, примером чего является временная география Хегерстранда. Обзор работ, проделанных шведской школой географов, который приводится в статье А.Преда /1979/, дает представление о высоком конструктивном потенциале субъектного подхода.

class2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ Г.СИМФЕРОПОЛЯ КАК ЦЕНТРА РЕКРЕАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ class2

Развитие рекреационной системы Крыма и расширение центральных функций г.Симферополя

Каждый уровень ТРС формирует рекреационный район соот-вествущего ранга, который соответствует понятию отраслевого района. Наряду с другими одноранговыми системами ТРС входит в структуру экономического района. Из этого следует, что иерархия ТРС, предложенная И.В.Зориным /Теоретические основы..., 1975, с.60/ согласуется с более традционной иерархией рекреационных районов, предложенной Н.С.Мироненко и И.Т.Твердохлебо-вым /1981/. Очевидно, такое же соответствие должно быть между сетью ТРС и сеткой экономических районов, а в конечном счете - административно-территориальным делением.

Есть основания считать, что рекреационный комбинат - высшая ступень зрелости для города-курорта, соединение - для курортного района, объединение для области, или края, республики с районным делением.

Большинство обзоров развития рекреации в кашей стране /См. География рекреационных систем СССР, 1980; Мироненко и Тве-рдохлебов, 1981; Веденин, 1982/ оставляют в тени административно-территориальное деление, Б частности характерно представление о Кавказе как ТРС. Однако то, что хорошо при изучении, описании и тем более изложении учебного материала, неприемлемо при конструктивной направленности работы.

Самая серьезная из организационных проблем рекреации -ведомственность. Она так или иначе сказывается на всех сторонах формирования рекреационной отрасли, обостряет, а иногда и порождает социальные, экономические и экологические проблемы. Повышение роли местных Советов народных депутатов создает благоприятные условия для комплексного освоения рекреационных ресурсов, создания надежных механизмов управления.

Всегда ли центром системы будет административный центр рекреационного, а значит и экономического района? - Да, поскольку ведомственная разобщенность хотя и будет упорядочена на зрелой стадии, но все же сохранится, единственным органом,коор-динирущим всю систему останутся органы Советской власти.

Таким образом иерархия центров ТРС представляется цепочкой: рекреационное учреждение - курортный центр - город-курорт - областной центр-Крымская область наиболее близко подошла к стадии интеграции рекреационного объединения. В"Географии рекреационных систем СССР /1980/ за Крымом признается высшая ступень в иерархии ТРС /с.97/, зрелая стадия развития и общесоюзное значение /с.94/, а также роль "лидера" /с.190/, основные черты в .развитии которого повторяют затем другие рекреационные районы.

Впоследствии Ю.А.Веденин /1982/ высказался более определенно: "Можно предполоюіть, что имеются условия для формирования крулнейщих иерархических единиц - объединений. Наиболее близко к этому подошли рекреационные образования Крыма и Кавказа... Общие тенденции процесса развития этих районов свидетельствуют о том, что теснота связей в них будет усиливаться и что в недалеком будущем мы станем свидетелями роледения новой иерархической единицы" /с.96/,

Крымская область, с ее четкой определенностью природных границ и их совладением с административными, представляется отличным полигоном для изучения высшего уровня иерархии ТРС, и в частности для проблем центрального города.

Со времени своего официального основания в 1784 году Симферополь развивался как административный центр Таврической губернии. Строительство келезной дороги в 1874 году добавило к чисто геометрической центральности города на территории Крыма центральность транспортно- и экономико-географическую. Строительство железной дороги дало толчок не только развитию промышленности и повышению товарности сельского хозяйства полуострова. Именно с этого времени начинается относительно широкое рекреационное освоение Южнобережья. Крым стал доступен для центра России и его "воротшли" был и остается Симферополь.

Ьвод в строй аэропорта, который входит в десятку крупнейших в стране, а также единственной в стране горной троллейбусной трассы огромной пропускной способности определили Б 60-е годы резкое увеличение числа отдыхающих на полуострове,

В 70-е годы рост рекреационных нагрузок определялся электрификацией железных дорог и увеличением личного автотранспорта Транспорт определяет значение Симферополя как непосредственно "города-курорта". Если в августе 1977 года отмечено 4 тысячи приезжих, ежедневно выезжающих из Симферополя на побережье /по материалам КрымНШпроекта/, то со снятием транспортного барьера это число может значительно возрасти.

Эволюция пригородных территорий отдыха и рекреационная сукцессия

В ходе развития системы кратковременного отдыха происходит изменение качеств рекреационной среды и характера рекреационного поведения. Это ясно прослеживается при анализе эволюции озелененных территорий отдыха.

Эволюция пригородных лесов в лесопарки и затем в парки является одним из проявлений процесса вовлечения природной среды в хозяйственную деятельность человека. Само это явление нельзя рассматривать однозначно, как чисто положительное или чисто отрицательное.

Наступление города на природное окружение, широкое развитие сельского хозяйства при низкой культуре природопользования в дореволюционные годы привело к исчезновению растительности целой ландшафтной зоны - дубрав Предгорья, о былом величии которых напоминают доживающие свою третью, а то и пятую сотню лет дубы-исполины. С I860 до 1890 года площадь лесов Крыма сократилась с 334 тысяч га до 267 тысяч га, то есть на 23$. К 1935 году это сокращение достигло 33 %, Значительно ухудшился породный состав лесов /по материалам Крымской инспекции Госкомприроды УССР/.

Городские парки благоустраивались поневоле. В Симферополе обширные прежде леса сохранились только на местах, где было неудобно строиться - вдоль р.Салгир и ее притоков.

Современный Городской Сад был замыслен губернатором в 1830 году как бульвар в английском духе, но благодаря густым зарослям служил удобным местом для свалки мусора. Именно это и побудило городские власти в конце XIX века всерьез заняться благоустройством

К сожалению,этап образования стихийных свалок, использования городских рощ» как обычно называются попавшие в городское окружение островки леса, в качестве арены-убежища для действий, не поощряемых обществом, является обязательным этапом в развитии городских парков. Здесь распивают дешевое вино, выясняют отношения, завязывают случайные знакомства. Совсем недавно этот этап прошли парк Салгирка и набережная р.Салгир, сейчас он заканчивается для Малого Салгира, на очереди - роща вокруг прудов на р.Сливянке и большинство насаждений, примыкающих к городу. Парковое строительство - сложная вещь, самые главные проблемы здесь слабая база питомников и необходимость привлечения новых кадров на труд по уборке территории я уходу за насаждениями.

Все больше парков и лесопарков возникает на месте искусственных насаждений в степной зоне. К старейшим из них относится Октябрьский лесопарк у с.Пятихатка Красногвардейского района. Природной основой для него послужили, очевидно, остатки тугайных лесов из мягколиотвенных пород: тополя, осокоря, ивы и других с примесью дуба черешчатого, вдоль реки Салгир, В конце XIX века в этих местах были осуществлены посадки дуба, гледичии, грецкого ореха, платана и в настоящее время этот зеленый массив не уступает естественным лесам.

В послевоенные годы развернулись большие работы по созданию зеленых зон городов и поселков. Тысячи гектаров заняли леса из крымской сосны, белой "акации", гледичии, грецкого ореха и других пород. Ряд из них стал полноценным местом отдыха, например, окрестности Симферопольского водохранилища, где леса созданы на площади I 200 гектаров, введены ценные экзотические породы. Флористическое богатство достигает 400 видов древесно-кустарниковых растений.

Эти леса выращены индустриальными методами - ровными рядами, и придать им естественный вид может лишь умелая санитарная рубка. Б лесопарковой зоне лесхоззаги обязаны формировать из лесокулътурных посадок отдельные биогруппы, куртины, осуществлять ландшафтные посадки. Однако это не везде удается и зависит только от личного энтузиазма работников лесного хозяйства.

Часть зеленого пояса уже поглощается городской застройкой и разделила судьбу прежних лесов - этап стихийных свалок и использования в качестве арены-убежища. Смогут ли они стать городскими парками, зависит от оперативности городских властей и предприятий зеленого строительства.