Содержание к диссертации

Введение

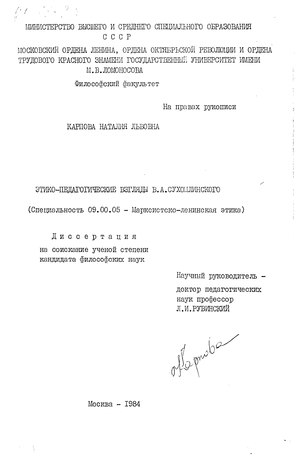

ГЛАВА I. Этические основы педагогической системы В.А.Сухомлинского 17

I. Феномен морали, взаимосвязь этики и педагогики во взглядах В.А.Сухомлинского . 17

2. В.А.Сухомлинский о роли моральных ценностей общества в формировании нравственного мира личности 44

ГЛАВА II. Принципы социалистического и коллективизма как основа системы нравственного воспитания В.А.Сухошшнского 68

I. Гуманистическая педагогика как средство формирования социалистической морали . 68

2. Синтез морального просвещения и нравственной деятельности в Павлышской школе . 91

3. Нравственный аспект отношений "коллектив-личность" в свете "возрастной этики" В.А.Сухомлинского

4. Вклад В.А.Сухомлинского в теорию и практику нравственного воспитания. 128

Заключение 148

Список литературы

- Феномен морали, взаимосвязь этики и педагогики во взглядах В.А.Сухомлинского

- В.А.Сухомлинский о роли моральных ценностей общества в формировании нравственного мира личности

- Гуманистическая педагогика как средство формирования социалистической морали

- Синтез морального просвещения и нравственной деятельности в Павлышской школе

Введение к работе

Решения ХХІУ, ХХУ, ХХУІ съездов партии и последующих Пленумов ЦК КПСС предусматривают глубокие социально-зкономичесіше преобразования в нашей стране, служащие обеспечению дальнейшей гуманизации общественных отношений и всестороннему совершенствованию личности советского человека. Возрастание роли субъективного фактора (и системы нравственного воспитания как одной из основных составляющих его частей) в коммунистическом строительстве также ведет .к упрочению завоеваний социализма.

В этих условиях этические исследования процессов нравственного формирования коллектива и личности, как и педагогическая деятельность, в которую планомерно вовлекается все большее число людей, становятся важнейшими областями идеологической работы, поскольку происходит дальнейшее углубление мировоззренческого значения морали в нашем обществе. Перед этической наукой сейчас стоит важная задача: глубоко анализируя достижения смежных социальных наук в области "пограничной" . проблематики, видеть те находки и открытия, которые вносят вклад в этическую теорию и позволяют по-новому осмыслить уже имеющиеся факты, уточнить некоторые положения, а порой и переосмыслить привычные взгляды, поднявшись на новый уровень обобщений, что необходимо для достижения важнейших целей коммунизма, прежде всего, в деле формирования нового человека. Как подчеркивалось на июньском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС, необходим решительный поворот к реальным, практическим задачам, которые ставит жизнь перед нашим обществом, "надо сосредоточить усилия всех общественных наук, - говорил К.У.Черненко, - на конструктивной разработке методов и средств достижения наших

_ 4 -

ближайших и перспективных целей" . Для современной марксистской этики реализация этих партийных требований означает, в частности, укрепление межпредметных и функциональных связей с советской педагогикой. Этого же требует и предусмотренная

Проектом ЦК КПСС реформа школьного и профессионально-техничес-

кого образования .

Все это делает актуальным этический анализ творческого наследия выдающегося советского педагога В.А.Сухомлинского (І9І8-І970 гг.). Обращаясь к его богатому творческому опыту, мы оттлечаем, что это наследие интересно в философско-этическом плане во многих отношениях: во-первых, как плодотворный опыт успешного решения задачи формирования нового человека, высоконравственной личности в конкретно-исторических условиях; во-вторых, как конкретная теория и практика реального гуманизма социалистического типа; в-третьих, как форма решения сложных зтичесісих проблем - цели и средств, свободы воли и принуждения, рационального и эмоционального, этического и эстетического, знаний и нравственности, форм и методов воспитания коммунистической сознательности, воспитания словом, трудом и организацией нравственной деятельности, формирования моральной культуры человека, управления нравственными процессами и т.д. По всем этим вопросам В.А.Сухомлинский сказал свое слово, причем зачастую опережая, как педагог-практик и теоретик, разработки этих проблем философами, этиками, представителями других отраслей обществоведения. Этическую направленность деятельности павлыш-

Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14-15 июня 1983 г. - М.: Политиздат, 1983, с.32-33.

Проект ЦК КПСС "Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы". - Правда,1984,4 января.

_ 5 -ского учителя отмечают все исследователи, к его опыту работы и теоретическому наследию сейчас все больше обращаются не

только педагоги и психологи, но и философы, в частности, эти-

Т 2

ки , а также деятели науки, культуры и искусства .

Этико-педагогические воззрения и теория нравственного воспитания В.А.Сухомлинского строились на глубоком анализе опыта, накопленного советской педагогикой, а также на основе философского осмысления конкретно-исторических условий, в которых проходила его деятельность. Если Л.С.Макаренко в сложное время борьбы за победу социализма в первые года советской власти, работая с беспризорными детьми, доказал реальность марксистского тезиса о формировании нового человека в новых исторических условиях, создал педагогику и этику коллективного детского труда и стал виднейшим теоретиком и практиком единой трудовой политехнической школы, то В.А.Сухомлинский в послевоешше годы, когда в моральном сознании общества произошли изменения: сила духа советского человека, суть его характера выражались не толь-

См.: Белякова Г.И. Профессиональная этика. - М.: Знание, 1975; Глезерман Г.Е. Рождение нового человека. Проблемы формирования личности при социализме. - М.: Политиздат, 1982; Кон И.С. Открытие "Я". - М.: Политиздат, 1978; Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение личности. -Л.: Знание, 1972; Титаренко А.И. Антиидеи. -М.: Политиздат, 1976; он же. Нравственные основы общения. - М.:Знание, 1979; Якубсон Я.Г. Союз этики и педагогики в воспитании личности. -М.: Знание, 1976 и др.

См.: Кабалевский Д.Б. Воспитание утла и сердца: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1981; Лиханов А.А. драматическая педагогика: Очерки конфликтных ситуаций. - М.: Педагогика, 1983 и др.

_ 6 -

ко в героизме и мужестве, но и в потребности высокой доброты и человечности, - поднял серьезную проблему нравственного порядка - значение ценности каждой человеческой личности, необходимости высокогуманного, чуткого и бережного отношения к каждому человеку, особенно к детям. "Тот этап исторического развития, на котором находится ныне наше общество, можно охарак-

теризовать как возвышение человеческой личности , - писал он. Павлышский учитель разрабатывал этико-педагогическую систему коллективных влияний с учетом неповторимой индивидуальности каждого ребенка, на практике утверждал, что всеобщее образование должно осуществляться при уважении и воспитании чувства собственного достоинства ученика, верил в одаренность и талантливость каждого растущего человека. Как отмечают исследователи,

"он спел гимн красоте человека" , раскрыл внутренний потенциал его духовного мира, что отвечает настоятельной потребности и сегодняшнего дня.

Многие вопросы теории и практики нравственного воспитания, которые Сухомлинский решал в Павлышской школе еще в 50-60-е годы, в наши дни приобретают все большее значение. Это говорит о том, что талантливый педагог сумел опередить свое время, увидеть и показать пути решения проблем, в 50-е годы только намечавшихся, а сейчас, когда решается задача всеобщего среднего и профессионального образования, ставших основныгли для массовой советской школы.

Сухомлинский В.А. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности. - Избр.соч. в 5-ти томах. - Киев: Рад.школа, 1979-1980. Том I, с.121. (В дальнейшем цитирование идет по данному изданию).

Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. - М.:Просвещение,1979,с.20.

_ 7 -

Актуальность исследования этической стороны наследия педагога, особое внимание уделявшего вопросам нравственного развития социалистического общества и "личностной" стороне всего процесса воспитания школьников, несомненна, ибо она связана с решением задач коммунистического строительства в нашей стране. Проблемы воспитания всесторонне и гармонически развитого человека определены на ХХУІ съезде партии как перспективные, вопросы становления нравственной зрелости личности, роли этического просвещения и этико-педагогической деятельности в обществе относятся к числу принципиальных.

Творчество павлышского учителя отличается публицистической направленностью, яркой пропагандой коммунистических идеалов, принципов и норм. Необходимость этического анализа его наследия состоит также в том, что историческому оптимизму гуманистической воспитательной системы советской педагогики противостоит ныне воспитательная система педагогики буржуазной, где теоретики воспитания, опираясь на труды современных буржуазных этиков, пытаются отрицать роль социальной среды в формировании морали, утверждать независимость моральных ценностей от социально-экономических условий, провозглашать "свободу личности" от общественных отношений, или, напротив, говорят о воспиташш как системе манипулирования жчностью, которая слепо

подчиняется внешнему воздействию . Важную задачу воспитания человека - члена нашего социалистического общества В.А.Сухом-линский решал, используя высокий нравственный потенциал социалистического строя, находя ему опору в развитии моральности

I См.: Шварцман К.А. Буржуазные концепции нравственного воспитания: цели и средства. - М.: Знание, 1982; она же. Современная буржуазная этика: иллюзии и реальность. - М.:Мысль,1983.

- 8 -самого ребенка. Это и вызвало большой общественный интерес к его педагогическому наследию, что также определяет актуальность нашего исследования.

Многогранное творческое наследие павлышского учителя отличается большим диапазоном научных интересов и несводимо исключительно к педагогической проблематике, но больше изучается, естественно, педагогами и психологами. Уже имеется более 20 специальных каталогов, методических пособий и рекомендаций к изучению его творчества, библиографических указателей произведений В.А.Сухомлинского и литературы о нем. Наиболее полный и всесторонний анализ педагогического содержания его наследия дан А.Г.Дзевершшм и Н.П.Кузиным в предисловиях к избранным произведениям В.А.Сухомлинского в пяти и трех томах, а также С.Л.Соловейчиком - составителем и автором вступительных очерков сборника "В.А.Сухомлинский о воспитании" (М., 1975) и ряда отдельных статей о творчестве павлышского учителя. Глубоко анализирует нравственную сторону деятельности и творчества педагога Ю.П.Азаров, одним из первых широко поставивший вопрос об этических взглядах В.А.Сухомлинского и верно определивший суть

его педагогики как "гражданственность и человечность" . 0 жизни и деятельности педагога написано немало художественно-публицис-

I См.: Азаров Ю.П. Взаимосвязь этики и технологии: эволюция взглядов В.А.Сухомлинского. - В кн.: 0 мастерстве воспитателя. - М.: Педагогика, 1974; он же. Гражданственность и человечность. - Коммунист, 1976, JS 8; он же. Диалог: Заметки о Бенджамине Споке и современных проблемах воспитания. -Новый мир, 1979, 1Ь 9-Ю; он же. Искусство воспитывать. -М.: Просвещение, 1979.

тических произведений, монографий и статей . Имеются диссертационные исследования по различьшм проблемам его педагогической

системы .

Особый интерес в плане исследования этической стороны общего педагогического наследия В.А.Сухомлинского представляют диссертации Р.А.Позинкевича и В.А.Лоскутова. Р.А.Позинкевич исследует вопросы теории и практики воспитания школьного коллектива в педагогическом наследии павлышского учителя, анализирует педагогический механизм взаимодействия общечеловеческого и классового в моральном развитии ребенка, раскрывает идей-но-гра?кданские основы коллектива. В диссертации делается вывод

1 См.: Борисовский A.M. Глашатай школы радости: Рассказ о вы

дающемся педагоге В.А.Сухомлинском. - Фрунзе: Мектеп, 1976;

он же. Чистый родник педагогического опыта (идеи В.А.Сухом-

линского о нравственном воспитании). - Фрунзе: Мектеп,1976;

Григорьев К., Хандрос Б. Павлыш - продолжение легенды. -

М.: Знание, 1976; Тартаковский Б.С. Повесть об учителе Су-хомлинском. - М.: Мол.гвардия, 1972 и др.

2 См.: Абрамова Л.А. Индивидуальный подход к воспитанникам в

педагогическом наследии В.А.Сухомлинского: Автореф.дис. ...

канд.пед.наук. - М., 1978; Базилевич Л.Г. Патриотическое

воспитание младших школьников в педагогическом наследии

В.А.Сухомлинского: Автореф.дис. ...канд.пед.наук. - Киев,

1982; Будняк Т.Г. Проблемы эстетического воспитания младших

школьников в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского:

Автореф.дис. ...канд.пед.наук. - Киев, 1977; Кривошеенко К.Е.

Проблема умственного воспитания школьников в педагогическом

наследии В.А.Сухомлинского: Автореф.дис. ...канд.пед.наук. -

Харьков, 1978; Левковский М.В. Единство и взаимосвязь ком

понентов коммунистического воспитания в педагогическом на

следии В.А.Сухомлинского: Автореф.дис. ...канд.пед.наук. -

Киев, 1980 и др.

0 том, что опыт нравственного воспитания В.А.Сухомлинского -

не отдельный факт в истории педагогики, не случайный успех

отдельно взятой сельской общеобразовательной школы. Он харак

теризуется общезначимостью и при условиях адекватной его реа

лизации приносит высокие воспитательные результаты .

Предметом изучения В.А.Лоскутова были теория и практика осуществления Макаренко и Сухомлинским принципов социалистического гуманизма, оптимизма и коллективизма в процессе идейно-нравственного воспитания подростков и юношей. В диссертационной работе подчеркивается преемственность во взглядах обоих педагогов и тесная связь их теории и практики с принципиальны-ми идеями и положениями советской педагогики в целом. Для нашего исследования ценно, что, рассматривая вопросы педагогического стимулирования идейно-нравственного воспитания школьников, В.А.Лоскутов на собственном опыте практического применения идей и рекомендаций В.А.Сухомлинского приходит к выводу о стимулирующем значении моральных заповедей для школьников в деле

р активизации их идейно-нравственного развития .

Имеется также опыт философского анализа воззрений павлыш-ского ученого, где подчеркивается, что в произведениях В.А.Сухомлинского философские вопросы воспитания и образования занимают видное место. В диссертации Л.Н.Сиднева показано, что основным элементом воспитательной системы Сухомлинского является трудовая деятельность школьников. Через призму этого подхода

См.: Позинкевич Р.А. Теория и практика воспитания школьного коллектива в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского: Автореф.дис. ...канд.пед.наук. - Киев, 1980.

См.: Лоскутов В.А. Проблемы идейно-нравственного воспитания школьников в педагогическом наследии А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского: Автореф.дис. ...канд.пед.наук. - Киев,1977.

- II -

автор рассматривает идеи павлышского учителя о формировании личности коммунистического типа, гармоническом воспитании, профессиональной ориентации, диалектическом единстве личности и коллектива .

Специальных работ, посвященных собственно этическому анализу взглядов В.А.Сухомлинского, в настоящее время в советской литературе нет. Хотя все исследования его творчества подчеркивают важность нравственного аспекта этого наследия, но дают оценку ему в основном с позиций педагогической науки, в то время как проблемы нравственного формирования должны исследоваться не только педагогикой, но и другими общественными науками - историческим материализмом, социологией, психологией, этнографией, культурологией и, прежде всего, этикой, поскольку именно научная теория морали должна стать основой теории нравственного воспитания для педагогов.

Свои этико-педагогические взгляды Б.А.Сухомлинский излагает практически во всех произведениях - в более чем 40 монографиях, основными из которых можно назвать педагогическую трилогию "Сердце отдаю детям" (в 1974 году книга отмечена Государственной премией Украинской ССР), "Рождение гражданина" и "Письма к сыну", а также "Духовный мир школьника", "Нравственный идеал молодого поколения", "Как воспитать настоящего человека", "Павлышская средняя школа" и др. Тираж его книг приближается к 4 млн.экземпляров, они переведены на 55 языков народов Советского Союза и других стран. Им написано около 600 статей в газетах и журналах, сами названия многих из этих статей

I См.: Сиднев Л.Н. Философские основы педагогической системы В.А.Сухомлинского: Трудовой аспект. Автореф.дис. ...канд. филос.наук. - М., 1980.

- 12 -говорят об определенной ориентации автора на приоритет нравственности в общей системе воспитания. В его работах видно стремление понять и объяснить суть нравственных явлений, раскрыть процесс формирования морального сознания и поведения. В.А.Сухомлинский вел речь о профессиональной этике педагога и о нравственной культуре родителей, а преподаванию основ моральной культуры в Павлышской школе, которую он возглавлял в течение 23 лет, уже в начале 50-х годов уделялось большое внимание.

Анализируя и обобщая накопленный опыт, павлышский учитель высказал ценные наблюдения и замечания, важные для этиков, что позволяет сделать переход из области педагогической теории и практики в область этических исследований, но чтобы правильно понять и использовать его наследие, необходимо сопоставить выводы по организации нравственного воспитания, наблюдения и догадки педагога в области теории морали с теориями современных специалистов в области марксистско-ленинской этики.

За последние годы появился целый ряд работ философов и

этиков по проблемам нравственного воспитания и формирования

т личности, по вопросам моральной культуры , работы педагогов и

этиков по педагогической этике , которые используются автором

в диссертационном исследовании в качестве источников для сопоставления взглядов В.А.Сухомлинского с достижениями современной

См.исследования С.Ф.Анисимова,Л.М.Архангельского ,В.И.Бакшта-новского, Л.П.Буевой,А.А.Гусейнова,Л.Б.Волченко,В.Г.Иванова, В.П.Киселева,И. С.Кона,Н.Н.Крутова.О.Н.Крутовой,Г.Л.Смирнова, А.И.Титаренко,0.П.Целиковой,К.А.Шварцман,В.Н.Шердакова и др.

См.работы Г.И.Беляковой,Э.А.Гришина,Н.Я.Ивановой,В.И.Писаренко и И.Я.Писаренко,З.И.Равкина,И.И.Чернокозова и В.Н.Черноко-зовой,Н.Е.Юшмановой, Я.Г.Якубсона и др.

- ІЗ -

теории морали в области нравственного воспитания. В методологическом плане, решая задачу этического анализа педагогического наследия, автор опирался на марксистско-ленинское учение о коммунистическом воспитании молодого поколения, постановления Коммунистической партии и Советского правительства о школе и воспитании, на труды советских философов, разрабатывающих методологию познания духовных процессов в обществе и духовного развития личности, закономерностей нравственного прогресса, диалектики индивидуального и общественного в моральном сознании, взаимодействия морали и других форм общественного сознания, а также на работы педагогов и психологов .

1/Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе рассмотрения содержательной стороны системы нравственного воспитания В.А.Сухомлинского дать анализ его педагогического наследия с точки зрения современных этических представлений об особенностях и закономерностях нравственного формирования личности и детского коллектива, учесть уроки разработки им моральной проблематики с позиций современных потребностей развития теории коммунистической нравственности. Целью исследования определяются и задачи, решаемые в диссертации:

Проанализировать содержание этико-педагогических принципов нравственного воспитания В.А.Сухомлинского с точки зрения современных этических представлений об особенностях и закономерностях нравственного формирования личности.

Доказать, что во взглядах и деятельности педагога действенный гуманизм является не только целью, но и условием

I См.исследования Н.И.Болдырева, А.В.Зосимовского, А.Н.Леонтьева, И.С.Марьенко, А.В.Мудрика, М.П.Павловой, А.В.Петровского, Л.И.І^винского, И.Ф.Свадковского, М.Н.Скаткина и др.

- 14 -всестороннего развития личности и фушщионирования коллектива.

Показать правомерность убеждения педагога в воспитательном значении силы слова и его вклад в решение этической проблемы соотношения слова и дела, сознания и деятельности.

Определить вклад педагога в дальнейшее развитие теории морали и практики нравственного воспитания.

Доказать правомерность определения общего педагогического наследия В.А.Сухомлинского как этико-педагогического.

Цели и задачи данной работы определили ее структуру: диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих 6 параграфов, и заключения.

Первая глава "Этические основы педагогической системы В.А.Сухомлинского" состоит из двух параграфов. Задача I "Феномен морали, взаимосвязь этики и педагогики во взглядах В.А.Сухомлинского" - показать тесную взаимосвязь этики и педагогики в творческом наследии павлышского учителя и обосновать правомерность определения этого наследия как этико-педагоги-ческое, что будет доказываться всем последующим содержанием диссертационного исследования. В 2 "В.А.Сухомлинский о роли моральных ценностей в форлировании нравственного мира личности" раскрывается глубокое понимание педагогом объективного характера моральных ценностей общества и их значения в формировании целостной, всесторонне развитой личности.

Во второй главе "Принципы социалистического гуманизма и коллективизма как основа системы нравственного воспитания В.А.Сухомлинского" в I "Гуманистическая педагогика как средство формирования социалистической морали" раскрывается гуманистическая сущность советской педагогики, которая, отвечая требованишл общества, служит делу формирования социалистической

- 15 -морали. В следующих двух параграфах - 2 "Синтез морального просвещения и нравственной деятельности в Павлышской школе" и 3 "Нравственный аспект отношений "коллектив-личность" в свете "возрастной этики" Б.А.Сухомлинского" - речь вдет об особенностях системы нравственного воспитания в Павлышской школе, где вся работа целенаправленно строилась на уважении ж доверии к личности ребенка, подростка, юноши, учитывались изменения "уровня моральности" каждого возраста, возможности и творческий потенциал личности. После анализа вопросов формирования гражданской и трудовой активности личности на основе гуманизма и коллективизма в Павлышской школе в 4 "Вклад Б.А.Сухомлинского в теорию и практику нравственного воспитания" делаются выводы о значении опыта и деятельности педагога в деле дальнейшего совершенствования системы нравственного воспитания в обществе развитого социализма. Отмечая также большой вклад павлышского учителя в разработку проблем профессиональной педагогической этики, мы не выделяем в специальный параграф эти вопросы, так как, следуя принципу самого Б.А.Сухомлинского - при анализе любого воспитательного явления подчеркивать нравственную сторону процесса и давать нравственную оценку деятельности учителя, - мы с необходимостью рассматриваем их в каждом разделе диссертации.

Б заключении подводятся краткие итоги проведенного исследования, отмечается теоретическая и практическая значимость работы.

Наше исследование посвящено специальному анализу этических взглядов Б.А.Сухомлинского и содержит в себе стремление показать, что педагог-практик и теоретик советской школы 50-60-х годов эмпирически исследовал и описал многие проблемы и явления,

которые ныне анализируются этикагли на уровне современной теории морали и нравственного воспитания, что труды педагога-исследователя в области формирования личности дают богатый материал для теоретиков в области морали и нравственного воспитания, решающих задачи формирования социально активной, всесторонне развитой личности в обществе развитого социализма, совершенствующем социалистичесшіе нравственные отношения с ориентацией на коммунистические идеалы.

ГЛІША І. ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В.А.СУХОМЛИНСКОГО

I. Феномен морали, взаимосвязь этики и педагогики во взглядах В.А.Сухомлинского

В воспитании нового человека, в утверждении коммунистической морали большая роль принадлежит науке о морали - этике. Проблема взаимосвязи ее с педагогикой давно привлекает внимание философов и ученых-обществоведов, так как теория нравственного воспитания - это в определенной мере педагогическая интерпретация выводов, принципов, норм, категории этики; она определяет систему педагогических действий, формирующих нравственные убеждения учащихся. Только при обращении к этико-философским разработкам педагогические исследования теоретиков нравственного воспитания приобретают стройность и целеустремленность.

К убеждению в необходимости союза этики и педагогики в воспитании пришел А.С.Макаренко, педагогическое и художественное творчество которого было плодотворным опытом органического соединения педагогики с коммунистической этикой. Это направление успешно продолжил В.А.Сухомлинский, наследовавший лучшие традиции русской и советской педагогики, глубоко пронизанной нравственными идеями. Его опыт интересен для нас тем, что он сознательно поставил этику как науку о морали в центр своей педагогической системы и формирование нравственной основы личности считал одной из основных задач воспитания и обучения. Вместе с коллективом павлышских учителей он изучал первые работы советских этиков (в частности, "Основы коммунистической морали А.Ф.Шишкина, "Очерки по марксистско-ленинской этике"

- 18 -С.С.Уткина)1, участвовал в их обсуждении . Обращение педагога к этике имело принципиальный смысл, так как мораль - это "наиболее "личностное зеркало" человека, а "этика - наука о самом сокровенном, "человеческом" в человеке" . Рассматривая мораль как средство творческого созидания коммунистической личности, называя этику "тончайшим инструментом воспитания", педагог

В.А.Сухомлинский. Павлышская средняя школа,—2-е изд. - М.: Просвещение, 1979, с.47. (В связи с тем, что в 5-томное собрание избранных произведений В.А.Сухомлинского данная монография и работа "Письма к сыну" вошли в сокращении, мы будем ссылаться на них по отдельным изданиям).

В нашу задачу не входит сопоставление педагогического опыта В.А.Сухомлинского с опытом А.С.Макаренко. Этот вопрос затрагивался многими авторами, были даже прецеденты неправомерного противопоставления коллективистской педагогике Макаренко якобы индивидуалистически направленной педагогической концепции Сухомлинского. Это мнение нашло справедливую критику со стороны педагогической и научной общественности (см.: Азаров Ю.П. Гражданственность и человечность. - Коммунист,1976, В 8, с.64-73; Гражданственность и человечность: Обзор писем. - Коммунист, 1977, В 13, с.78-89). В свою очередь отметим, что считаем (как и абсолютное большинство исследователей) В.А.Сухомлинского достойным преемником коллективистской педагогики А.С.Макаренко, талантливо про дошившим в новых исторических условиях развития нашей страны то основное направление в воспитании, которое так актуально сейчас: "Достойной нашей эпохи и нашей революции организационной задачей, - писал основоположник советской школы, - может быть только создание метода, который, будучи общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной личности развивать свои способности, сохранять свою индивидуальность" (Макаренко А.С. Соч. в 7-ми томах, т.5. - М, 1958, с.353).

Титаренко А.И. Структуры нравственного сознания: Опыт этико-философского исследования. -М.:Мысль, 1974, с.7.

- 19 -говорил, что этика в школе - это "практическая философия воспитания", подчеркивал: "школа - место, где каждый шаг жизни и взаимоотношений питомцев и учителей преисполнен глубокого нравственного смысла , а учитель становится воспитателем только тогда, когда овладеет "тончайшим инструментом воспитания -

наукой о нравственности - этикой .

Следует сразу подчеркнуть, что этический анализ педагогического наследия В.А.Сухомлинского, успешно решавшего образовательные и воспитательные задачи применительно к средней общеобразовательной школе 50-60-х годов (формирование активной социальной позиции, всестороннее развитие личности, воспитание коммунистической морали как результат всего обучения и образования), имеет свои особенности. Было бы неправильным толковать это наследие, разрывая этику и педагогику. Верный путь решения данной задачи, на наш взгляд, состоит в показе взаимодействия педагогики с марксистской этикой и философией в ходе решения В.А.Сухомлинским воспитательных задач различного уровня. Хотя мы не встретим у него специальных работ о структуре морали и ее функциях, о языке морали, социальном и биологическом в детерминации нравственного поведения (здесь необходимо особо отметить, что и первые фундаментальные исследования советских этиков были написаны только в 60-е годы - это работы С.Ф.Аниси-мова, Л.М.Архангельского, О.Г.Дробницкого, А.Ф.Шишкина и др.), в наследии павлышского учителя сформулированы достаточно четкие, научно обоснованные ответы на эти и многие другие вопросы,

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.1, с.117.

Там же, т.2, с.160.

- 20 -которые сейчас глубоко исследуются советскими этиками.

Не претендуя на создание какой-либо абстрактной, чисто теоретической этической концепции (этика для него значима, прежде всего, с позиции ее воспитательного потенциала), пав-лышский учитель постоянно вел речь о морали как важнейшей стороне жизни человека и всего общества в целом, утверждал, что тленно нравственность делает человека человеком. "Нет, кажется, такой области жизни в школе и вне школы, - писал Д.Б.Кабалевский, - в которой Сухомлинский не сказал бы, что нравственность есть высший критерий оценки личности человека, всей его деятельности..." . Подчеркивая социальную сущность морали, рассматривая ее как сложное историческое явление, педагог писал

0 все возрастающей роли морального сознания в нашем обществе.

"Социальные, политические, нравственные устои общества являются

определяющими для счастья каждого индивидуума. Однако чувство полноты духовной, культурной, нравственной жизни, определяющее личное счастье, достигается не только созданием материального благополучия общества, но и воспитанием идеалов, интересов, потребностей, наклонностей, способностей, увлечений каждого человека". Вопросы формирования морального сознания особенно глубоко рассматриваются в его педагогической трилогии и в монографиях "Духовный мир школьника", "Нравственный идеал молодого поколения", "Как воспитать настоящего человека", "Проблемы воспитания всесторонне развитой личности".

Отмечая единство морального сознания и моральной деятельности, Сухомлинский указывал, что нравственные истины, осозна-

1 Кабалевский Д.Б. Воспитание утла и сердца, с. 12.

2 Сухомлинский В.А. Воспитание личности в советской школе. -

Киев: Рад.школа, 1965, с.4.

ваемые людьми как выражение добра, не могут жить иначе, как в поступках, которые, в свою очередь, определяются деятельностью морального сознания. "Твоя жизнь состоит из поступков, - обращался он к подростку. - Б поступках выражается моральная сущность человека" . И цель практической работы по нравственному воспитанию в Павлышской школе видели, прежде всего, в формировании идейной сердцевины личности - гражданских взглядов,

убеждений, чувств, поведения, поступков,единства слова и дела .

Анализируя вопросы организации нравственной деятельности детского коллектива и личности ребенка, проблемы морального поступка, формирования линии поведения и моральных привычек (этим вопросам посвящены специальные разделы в его книгах "Сердце отдаю детям", "Рождение гражданина", "Павлышская средняя школа" и др.), педагог говорил о том, что убеждения по самой своей природе не могут быть бездеятельным духовным богатством, что они живут, крепнут, оттачиваются только при активной деятель-

НОСТИ .

В.А.Сухомлинский выделял также и особую сферу нравственных отношений: "Мораль активна только в действии, выражается во взаимоотношениях" . Человек не может жить один, поскольку высшее счастье и радость человеческая состоит в общении с другими людьми, писал он в книге "Как воспитать настоящего человека", где выделил специальные главы: "Отношение к людям и долг перед ними", "Отношение к родителям, родным и близким". Обращаясь к

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.2, с.297.

Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа, с.173.

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.3,с.499.

Там же, т.2, с.299.

воспитателям, он подчеркивал здесь, что долгом педагога является умение понимать тонкости человеческих отношений и организовывать их. Как видит каждый питомец человека, что он открывает в нем, что оставляет в другом человеке и что оставляет в своем сердце от других людей - это должно быть целью воспитания . "Свое назначение учителя, - писал Сухомлинский, - я вижу в том, что для становления гражданской жизни за школьной партой обучение от начала до конца должно быть воспитанием взглядов, убеждений, стремлений, оценки и самооценки - все это и

вкладывается в многогранное понятие "отношение" . Вопросы организации высоконравственных отношений между детьми, детьми и взрослыми в школе и дома рассматриваются игл почти во всех произведениях, но особо полно изложены в монографиях "Методика воспитания коллектива", "Разговор с молодым директором школы", "Как воспитать настоящего человека", "Павлышская средняя школа" и в педагогической трилогии. Не выделяя в дефинициях, педагог практически постоянно вел речь о нормативно-регулятивной, цен-ностно-ориентирующей, воспитательной и познавательной функциях морали.

Правильно понимая, что специфика морали состоит в том, что она пронизывает все виды человеческой деятельности, все виды повседневной жизни людей и способна регулировать человеческие отношения в любой сфере ("нравственность... всегда находится в неразрывном сплетении с тканью многостороннего бытия человека в обществе"0, - писал О.Г.Дробницкий), В.А.Сухомлин-

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.2, с.196.

Там же, с.376.

Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М.: Наука, 1974, с.8.

- 23 -скии отмечал, что нет сферы человеческой деятельности, нейтральной по отношению к нравственному воспитанию: "Воспитывает каждая минута жизни и каждый уголок земли, каждый человек, с которым формирующаяся личность соприкасается подчас как бы случайно, мимоходом" . Этот всепроникающий характер морали особо подчеркивал философ-этик, говоря о том, что "любое общественное преобразование, организационное или материально-предметное действие, сколь угодно далеко отстоящее от сферы

собственно морали, на самом-то деле является актом нравствен-

ного воспитания".

Видя истоки нравственного развития личности в социальной практике, в общественных отношениях, которые и создают основу для формирования личности определенного типа, предъявляют к ней соответствующие требования, павлышский учитель исходил из марксистского положения о необходшлости организации специально направленного процесса нравственного воспитания, так как его роль в формировании человека ведущая. Нисколько не умаляя роли идейно-политического, трудового, эстетического, физического воспитания, педагог целью своей деятельности видвт прежде всего формирование высокодуховной, нравственной личности, подчеркивал, что нравственное воспитание является предпосылкой и следствием всех других видов воспитания.

Сухомлинекого упрекали в сведении всего процесса коммунис-тического воспитания к воспитанию нравственному , но педагог

Сухомлинский В.А. Этюды о коммунистическом воспитании. -Нар.образование, 1967, ІЬ 2, с.39.

Дробіїицкий О.Г. Понятие морали, с.6.

Сіл.: Обсуждение книги В.А.Сухомлинекого "Формирование коммунистических убеждений молодого поколения" на заседании Президиума АПН РСФСР II апреля 1962 г. - Сов.педагогика, 1962,Я> 6.

- 24 -в своих трудах правомерно вел речь о все возрастающем значении морали в жизни общества и в связи с этим - о необходимости углубленного внимания к нравственным процессам. Справедливость этого положения подтверждают современные исследователи проблем нравственного воспитания. Указывая на то, что в нравственности выражается социальный смысл и общественное значение жизнедеятельности человека, В.И.Добрынина и Ю.М.Смоленцев отмечают, что нравственное воспитание, объединяя все стороны коммунистического воспитания в единое целостное учение о формировании всесторонне и гармонически развитой личности, активного члена развитого социалистического общества, "становится все более

важным фактором коммунистического воспитания вообще" . "Нравственное воспитание призвано пробудить человеческое в человеке, сформировать активную жизненную позицию личности, предполагающую осознание долга, единство слова и дела. В этом состоит великая гуманнетичеекая и социальная миссия нравственного воспи-

танин в социалистическом обществе" , - подчеркивал Л.М.Архангельский, так же, как и В.А.Сухомлинский, ставя первостепенной задачей воспитание человека в человеке. Понятие "Человек" в сис-теме павлышского учителя по своему содержанию совпадает с понятием "коммунистическая личность", а понятия "коммунистические" и "нравственные" идеалы педагог употреблял порой как синонимы, подчеркивая этим единство нравственных идеалов нашего общества с коммунистическими.

Опыт В.А.Сухомлинского позволяет утверждать, что нравствен-

Добрынина В.И., Смоленцев Ю.М. Беседы по марксистско-ленинской этике: Книга для учителя. -М.: Просвещение, 1980,с.211.

Архангельский Л.М. Социально-этические проблемы теории личности. - М.: Мысль, 1974, с.41.

ное воспитание нельзя рассматривать как частную педагогическую задачу. Не употребляя самого термина "комплексный подход", он призывал к осуществлению "единства многообразного процесса воспитания", к "гармонии педагогических воздействий" . Правильность такого подхода подтверждают современные исследователи нравственного воспитания. Так, о необходимости взаимосвязи всех направлений и видов деятельности Л.И.Рувинский пишет: "Идейно-политическое воспитание должно пронизывать нравственное, ибо, как подчеркивал Б.И.Ленин, нравственно то,что служит делу построения коммунизма. Идейно-политическая направленность обеспечивает действенность морали. В то же время само идейно-политическое сознание и поведение советских людей характеризуются глубоко гуманистическим нравственным смыслом... Успех как идейно-политического, так и нравственного воспитания зависит от их тесных связей с трудовым воспитанием... Только в общественно

ценной трудовой деятельности полноценно развиваются и формиру-

ются мировоззрение и мораль личности" . Являясь составной частью

единого процесса коммунистического воспитания, нравственное воспитание систематизирует и преломляет к конкретному объекту воспитания общественные идеалы, принципы и нормы, понятия о добре и зле, общественном долге и, вьшолняя свою основную задачу, "переплавляет" эти внешние требования к поведению во внутренние побуждения к нему, то есть нравственное воспитание выступает как воздействие, которое формирует у человека соответствующие идеалам социалистического общества убеждения,

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.З, с.213-214.

Рувинский Л.И. Нравственное воспитание подростков. - М.: Изд. Московского ун-та, 1977, с.З.

- 26 -намерения и потребности, подкрепленные устоявшимися моральными качествами самой личности, привычками и нравственными чувствами.

Сухомлинский В.А. Стать человеком. - Новый мир, 1974,J5 3,0.179.

Дробницкий О.Г. Понятие морали, с.6.

на действительность с позиций желаемых условий для развития и деятельности личности и желательного поведения лкщей, осмысляя эту деятельность под утлом зрения добра и справедливости, долга, чести, совести человека . На такой основе понимания морали строил свою педагогическую систему и В.А.Сухомлинский, признавая особую важность моральных требований добра и справедливости, совести и ответственности, чести, долга и достоинства в воспитании человека.

Своеобразным вкладом павлышского учителя в разработку этической теории явился показ им долженствователыюй природы морали за полтора десятилетия до того, как это положение было глубоко обосновано с позиций марксистско-ленинской этики О.Г.Дробниц-

ким . Отмечая, что в коммунистической морали понятие долга в

суммированном виде отражает все многообразие требований, которые предъявляются в социалистическом обществе к человеку, мотивам его поведения и действиям, педагог писал: "Средоточием нравственности является долг. Долг человека перед человеком, перед об-ществом, перед Отечеством..." . "Долг - это свобода в действии, это одухотворение человеческих поступков благородной идеей -во имя чего я делаю это,во имя чего так поступаю" . Во внутренней убежденности в том, что я должен, заключается тесная связь этики как теории морали и этической практики , утверждал павлыш-

Кругова О.Н. Человек и мораль. - М.: Политиздат, 1970, с.54.

См.: Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. - М.: Наука, 1977, с.24-38.

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.4, с.533.

Сухомлинский В.А. Письма к сыну.

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.2, с.161.

ский учитель, подчеркивая, что идеи о должном войдут в душу ребенка, станут его идеалом лишь тогда, когда долженствование станет стилем мышления, человеческих отношений в коллективе, стилем труда, служения обществу, так как понимание и чувствование долженствования являются краеугольным камнем этического образо-

' т

вания, моральной культуры . Определяя специфику этической категории долга в фиксации личностных контрольных механизмов морального сознания, в превращении установок общественной нравственности в личную мораль, он широко использовал понятие "долженствование", видя в нем сочетание личного счастья и общественного блага, подчинение человека общественному долгу как отвечаю-щему его личным желаниям . Педагог также подчеркивал необходимость взгляда на ребенка как на силу активную, "долженствующую" и несущую в себе чувство ответственности. Убеждаясь на практике, что воспитание чувства долга, умения "выражать себя в долге" является одной из самых трудных и самых тошшх сфер воспитательной работы, В.А.Сухомлинский задачу воспитателя видел в том, чтобы каждый его питомец уже в детстве приобрел нравственный

опыт долженствования, - состоит в этом "важнейшая идея педагогу . гической этики" .

Мораль формирует свой принцип-примат общественных интересов перед личными. Но если до 60-х годов общепризнанной была точка зрения о подчинении личных интересов общественным (что было оправдано на определенном этапе исторического развития

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.2, с.4.

Там же, т.1, с.82.

Там же, т.2, с.160.

социалистического общества), то достижения социального прогресса, предоставившего большие возможности для всестороннего развития личности, поставили ішаче эту проблему. Среди многих вопросов нравственности, которые рассматривал и успешно решал В.А.Сухомлинский, один из наиболее актуальных сейчас - вопрос о таком воспитании, которое предполагает утление не просто сознательно подчинять личное общественному, а поднять, "довести" личные интересы до высоты осознания и принятия общественных интересов и идеалов как личных. "Основа свободы советского че-

ловека - это "гармония общественных и личных интересов" , -утверждал он. Человек становится моральной личностью только тогда, когда он добровольно подчиняет свои действия моральным требованиям общества, осознает их содержание и значение, способен ставить перед собой нравственные цели и вырабатывать решения применительно к конкретным обстоятельствам, самостоятельно оценивать свои поступки и действия окружающих, воспитывать себя.

Павлышский учитель мыслил больше этическими категориями, чем категориями сугубо методического порядка (перспектива, организация, воздействие и т.д.). По словам С.Л.Соловейчика, автора многих книг и статей о выдающихся педагогах, о проблемах обучения и воспитания, до Сухомлинского педагогика ориентировалась главным образом на психологию, он же "повернул" педагогику к этике, дал "словарь" современным педагогам-практикам, наполнив книги для них понятиями "долг", "добро", "совесть", "труд

души" . Как справедливо отмечают исследователи, этические категории избраны педагогом потому, что они целостно характеризуют Ї Сухомлинский В.А. Письма к сыну, с.43.

2 Соловейчик С.Л. Инженерная педагогика. - Лит.газета,1979, II апреля, с.П.

-30-нравственный аспект деятельности, природу человека, позволяют лучше понять взаимное общение взрослых и детей, процессы морального становления человека на разных этапах его жизни, полнее описать процессы нравственного развития социалистического общества . Широко применяя этические понятия и категории (пусть не всегда в их традиционном принятом этическом значении, если судить строго с позиций современного уровня развития теории морали, а тленно, - не смешивая этических категорий с категориями морального сознания), Б.А.Сухомлинский верно раскрывает их мировоззренческо-регулятивное значение, воспитательные функции, показывает, как из совокупности понятий "гражданственность", "долг", "ответственность", "человечность", "совесть" складывается модель желаемого поведения, образ "настоящего человека", к которому следует стремиться.

Социальная сущность человека предполагает, что человек -существо нравственное, отмечал Л.М.Архангельский, выделяя взгляды на добро и зло, общественное и личное благо как ядро мораль-ного сознания личности . И в Павлышской школе предметом особой заботы педагогического коллектива и каждого учителя являлось то, чтобы добру и злу, познаваемым в процессе учения,и общественной жизни, давалась четкая идейно-политическая оценка. "Наш идеал, - писал Б.А.Сухомлинский, - чтобы из школы вышли в жизнь люди с гражданской сознательностью, цельным мировоззре-нием, готовые проявить мужество в противостоянии злу" .

Азаров Ю.П. Искусство воспитывать, с.31-32.

Архангельский Л.М. Социально-этические проблемы теории личности, с.22, 77.

Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа, с.29.

"Ты живешь в мире, где есть благо, добро и зло", - обращался он к юному гражданину, в доступных детям формах поясняя, что благом является быть наследником социалистических отношений. Педагог подчеркивал глубокий и многогранный смысл понятия "добро" в нашем обществе: это и активная деятельность, направленная на утверждение коммунистических идеалов, и самоотверженный труд во шля народа, Родины, и любовь к людям, правдивость и скромность. Рассказывая детям о величии ратного и трудового подвига, педагог в доступной форме раскрывал перед ними сложную диалектику нравственных явлений, учил распознавать многоликое зло, быть нетерпимым к нему. Воспитывая ненависть к социальному злу капитализму, фашизму), учитель говорил об тлеющемся в нашем обществе внутреннем зле - моральном: трусости, равнодушии, безволии. Цель воспитания, подчеркивал он, - научить ребенка в своих отношениях с другими людьми преодолевать это зло , но это становится возможным только при условии, что понятия о должном, о добре и зле, о моральных ценностях одухотворяются живой человеческой страстью учителя и учеников, взаимоотношениями едино-мышленников и соратников в борьбе .

Анализируя в подготовительных материалах к докторской диссертации проблемы воспитания всесторонне развитой личности, В.А.Сухомлинский писал о доброте, человечности, чуткости как

нравственном богатстве общества, о настоятельной необходимости для детей уроков сердечности и мужественной доброты, которая выражает непримиримость к злу, порокам, несправедливости во всех и всяких проявлениях. Корни детского эгоизма и зла он видел

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.2, с.244, 246.

Там же, с.161.

в том, что мы не поощряем, не замечаем, не вдохновляем детей на добрые поступки. Учитель, не забывая похвалить ученика за верно решенную задачку, на добрый и бескорыстный поступок порой не обращает внимания. "Чуть не с детского сада ставим под сомнение само слово "доброта", - сетует писатель. - За смелость похвалшл, за сноровку похвалим, за послушание еще как похвалим ! А за доброту - забудем". Павлышский учитель всей своей жизнью, деятельностью утверждал: в школу должна придти мудрая доброта и безраздельно господствовать во всех взаимоотношениях детей и взрослых. Человеческая доброта - сокровенная нравственная ценность, высокое моральное качество личности, синтезирующее воедино и подсознательные влечения, и чувства, и разум, отмечает философ-этик. В настоящее врегля, когда идеологи антикоммунизма противопоставляют идейность и нравственную убежденность доброте, говорят об их несовместимости, что ведет к отрицанию ценности нравственного мира отдельной личности, утверждение В.А.Сухомлинского о том, что "без высокой потребности человека в человеке нет преданности идее", становится особо значимым, поскольку "такая потребность и является потребностью в доброте, которая выражает высокие, страстно сильные, значительные цен-ности этого мира .

Понятие "доброта" не всегда выделяется в этике как специальная категория, поскольку есть понятие "добродетели", служащее обобщащей характеристикой положительных устойчивых моральных качеств личности, указывающих на их моральную ценность.

Жуховицкий Л.А. Счастливыми не рождаются. - М.: Политиздат, 1983, с.99.

Титаренко А.И. Антиидеи, с.281, 301, 303.

Понятие "добродетели" исторично, также подчеркивает деятельную форму усвоения добра в противоположность простому знанию принципов, которое не делает человека добродетельным. Именно в этом смысле употребляет В.А.Сухомлинский понятие "доброта". "Нельзя быть чутким и добрым вообще, - писал педагог, - доброта и чуткость представляют собой нравственное богатство, если эти качества идейно заострены, выражают непримиримость ко злу, порокам, несправедливости во всех и всяких их проявлениях" . В нравственных отношениях не может быть всепрощения и всеобщей

абстрактной любви, "добро лишь до тех пор добро, пока оно силь-

р но и умеет защищаться" , Стремление творить добро для людей

должно стать обычной нормой поведения, превратиться в привычку, делал вывод педагог, подчеркивая, что умение ввдеть по-доброму окружающих людей - не только показатель этической культуры, но и результат огромной внутренней работы, совершаемой в сфере самовоспитания. На необходимость воспитания с ранних лет доброты наряду с такими качествами, как коллективизм, требовательность друг к другу, честность, правдивость, ііринципиаль-ность и мужество, нацеливает педагогов и предстоящая реформа школьного образования .

" В.А.Сухомлинский был убежден, что и истинная педагогическая этика заключается в том, чтобы ребенок воспринимал прежде всего добро и воспитывался добротой, а это достигается гармонией нравственного идеала, в правдивость и мудрость ко-

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.1, с.129-130.

Там же, т.2, с.202-203.

Проект ЦК КПСС "Основные направления реформы...", пункт 14.

- 34 -торого мы призываем ребенка верить, и воздействием личности самого педагога . Для него важно было добиваться не однозначных дефиниций в этической терминологии, а решать вопросы конкретной воспитательной практики, поэтому и трактовал он этические понятия широко, с позиций логики и практики нравственного воспитания. Он воспитывал, чтобы приохотить детей к учению, и учил, чтобы вызвать у них стремление быть Человеком. "Мир вступает в век Человека, - образно резюмировал педагог суть нашего времени (на этом настаивали и настаивают многие советские обществоведы - Б.Г.Ананьев, Б.Т.Григорьян, И.С.Кои, В.И.Шердаков и др.). "Все должно быть устремлено к высшей цели - Человеку", -писал он и, опираясь на слова Маркса, подчеркивал: труженик всегда ощущает "потребность в том величайшем богатстве, каким является другой человек". Эта потребность не стоит в одном ряду с другими человеческими потребностями, она выше их, ее развитие у человека и является средством его очеловечивания" . "Видеть человека", "чувствовать человека", "воспитать потребность в человеке" - в этом основное этико-педагогическое кредо Сухомлин-ского, за что его неоднократно упрекали, обвиняя в "абстрактной проповеди гуманизма, чуткости", в попытке строить воспитание на основе "мифической бесклассовой человечности" . Но внедрение в сознание общечеловеческих норм нравственности и формирование

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.5, с.633.

Сухомлинский В.А. Письма к сыну, с.29.

Сухомлинский В.А. Потребность человека в человеке,-2-е изд. -М.: Сов.Россия, 1981, с.5.

Лихачев Б.Т. Нужна борьба, а не проповедь. - Уч.газета,1967, 18 мая.

гуманистического потенциала личности возможно (и необходимо !) еще тогда, когда сознанию ребенка недоступны классовые представления. Более того, общегуманистическая направленность сознания - необходимая предпосылка и усвоения коммунистической

нравственности - классовой. И настоящая идейность - это под-

I линная человечность, утверждал педагог .

Понятие "человечность" выделено в марксистской этике как

моральное качество, выражающее принцип гуманизма, применительно

к повседневным взаимоотношениям людей и включает в себя ряд

более частных качеств - благожелательность, уважение к людям,

сочувствие и доверие к ним, самопожертвование ради интересов

других, а также предполагает великодушие, скромность, честность

и искренность . Именно в этом плане - широко и всесторонне

раскрывал это понятие педагог, видя в этом качестве не просто внутреннюю душевную доброту, а подлинную гражданственность с высокигл уровнем политического сознания. Добротой, человечностью называл павлышский учитель умение ценить, уважать, любить самое бесценное в нашей жизни - человека. Образно говоря о том, что в человеческой душе заложен самой природой огромный диапазон огромных человеческих чувств, представляющий из себя "чудо-инструмент на тысячу струн", одной из самых тонких среди них он называл человечность и особо подчеркивал, что человечность учителя (именно человечность, а не либерализм и невзыскательность) - путь не только к сердцу, но и к разуму ребенка.

Сухомлинский В.А. Письма к сыну, с.II.

Словарь по этике/Под ред. И.С.Кона .-5-е изд. - М.: Политиздат, 1983, с.395.

Сухомлинский В.А. Письма к сыну, с.32.

- 36 -Конкретизация целей воспитания приводит Сухомлинского к подробной разработке им вопросов нравственных качеств, идей и чувств. Прежде всего он выделяет чувство долга, ответственности, чувство собственного достоинства, человеческой гордости и чуткости, отзывчивости к горю и радости других людей. Без сформированноети в сознании каждого ребенка правильного понимания своего долга перед семьей, коллективом, обществом и при отсутствии у него чувства собственного достоинства, в котором выражается объективная ценность личности, ее социальная значимость, формирование высоконравственного человека становится пршципиально невозможным. Отсюда постоянный призыв В.А.Сухо-млинского ко всем взрослым и, особенно, педагогам - организовать процесс обучения и воспитания так, чтобы беречь, поддерживать и уважать чувство собственного достоинства растущего человека, чтобы нравственный фактор был для ребенка побудителем к саморазвитию. Ссылаясь на слова В.А.Сухомлинского о том, что "самое главное - развивать... внутренние силы, благодаря которым человек не может не делать добра, то есть учиться сопереживать", А.И.Титаренко отмечает, что эта связь двух явлений нравственной жизни - "не могу не делать добра" и "сопереживать", тонко отмеченная педагогом, удивительно проникновенна и емка. "Сопереживание, особенно нравственное, - наивысший нравственно-психологический фактор сплоченности, взаимопонимания людей. Настанет, наверное, время говорить даже об "и с к у с с т в е сопереживать", которое надо воспитывать в людях и высоко ценить в межличностных отношениях" .

' Не может быть моральной культуры без элементарной человеч-

I Титаренко А.И. Антиидеи, с.167.

- 37 -но'сти так же, как не могут быть доступными высокие идеалы человеку бессердечному, не способному к тонким переживаниям, подчеркивал В.А.Сухомлинский. j

Прежде всего, требование высокой моральной культуры пав-лышский учитель предъявлял к самим педагогам. Значителен его вклад в теорию и практику педагогической этики, призванной обобщить и обосновать нравственные нормы, которые складываются в процессе профессиональной деятельности учителя. Этигл проблемам -он уделял внимание практичесіш во всех своих трудах. И не сводя всю задачу педагогической этики к разработке частных норм взаимоотношений учителя и ученика, он глубоко рассматривал вопросы цели и смысла учительского труда, профессионального долга и чести, считал, что профессиональная этика призвана дать убедительный ответ на вопрос об идеалах, во имя которых учитель борется за человека, учит его, воспитывает. Директор Павлышской школы вместе с учителями проводил исследовательскую работу по проблеме "Этика педагогического труда", что было отмечено и в его последнем годовом плане на 1970/71 учебный год.

Для В.А.Сухомлинского характерен подход к педагогической этике не только как к этике профессии учителя, но и как к ха- -рактеристике его личности, так как личностный фактор - весьма значительная составляющая в профессиональной деятельности педагога. "С учителя начинается по сути познание ребенком мира человека" , - писал он, подчеркивая, что нет и не может быть безличностной педагогики, что любая самая хорошая система нравственного воспитания должна быть "очеловечена" личностью воспитателя, которого волнуют проблемы профессиональной чести,

I Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.5, с.349.

долга, моральной ответственности, совести . Среда основных общепризнанных качеств учителя таких, как идейная убежденность, моральная чистота, грамотность и эрудиция, педагог выделял

любовь к детям, оптимистический взгляд на ребенка, веру в его

силы и умение понимать мир детства . Характеризуя категорию

добра в педагогической этике как духовную общность учителя и учеников, отсутствие такой духовной связи, неумение учителя передать словом и красотой своих поступков богатство своего внутреннего мира В.А.Сухомлинский называл злом и определил термином "педагогическое косноязычие".

Говоря о воспитании чуткости, отзывчивости, человечности у ребенка, Сухомлинский прежде всего предъявляет эти требования к самому воспитателю; говоря о воспитании совестливости у детей, взывал к гражданской совести самого учителя. Педагог писал о необходимости кагдому учителю "развивать чуткость своей совести" и, подчеркивая эмоциональный аспект ее проявления, дал яркие и образные определения этой этической категории как глубоко личностного чувства: "Совесть - вещь чрезвычайно тонкая, нежная и капризная , - писал он, подчеркивая недопустимость грубого ограничения режимними требованиями того, что является исключительно делом морали и должно определяться, прежде всего, совестыз

4 воспитанников .

Одной из основных в педагогической этике является категория

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.5, с.623.

Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа, с.51.

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.2, с.269.

4. Сухомлинский В.А. Нравственный идеал молодого поколения. -М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963, с.105.

- 39 -справедливости. Смысл этого понятия здесь близок к общеэтической категории - это оценка того или иного поступка или личности с точки зрения правильной меры воздаяния или требования. Видя в справедливости выражение подлинной гуманности, педагог утверждал, что в школьной жизни нет и быть не может абстрактного подхода к этому вопросу, так как справедливость - это чуткость учителя к духовному миру каждого ребенка, не допускаю-

щая трафарета и шаблона во взаимоотношениях . В.А.Сухомлинский особенно подчеркивал непоправимость несправедливости учителя - человека, наделенного в глазах учеников особым авторитетом. Если человек оскорблен несправедливостью, то не действует ни одно из средств нравственного воспитания, так как разрушается убеждение, что он и его наставник-товарищи в общем труде. А озлобленность ребенка, замечает педагог, еще опасна и тем,что порой она бывает направлена не только на самого старшего обидчика и увеличивает цепь проступков детей, что все больше и больше затрудняет выход из создавшегося сложного положения. Зачастую так, с непонимания, с несправедливого замечания, оскорбления и недоверия начинается путь в "трудные", ломается судьба ребенка. "Трудные судьбы" назвал одну из самых своих тревожных книг Сухомлинский, всем сердцем ощущая ответственность и причастность к решению жизненных судеб подростков-правонарушителей... Справедливость учителя воспитывает добрых людей, способствует установлению в обществе подлинно коммунистических взаимоотношений, духа взаимного доверия и теплоты, любви к человеку и ненависти к тому, кто его унижает и порабощает, писал педагог. "Воспитание - это самое тонкое душевное

I Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.4, с.521.

- 40 -прикосновение человека к человеку", - подчеркивал педагог, а "школа - это мир душевных человеческих прикосновений, - пусть

т это будет первой заповедью нашей педагогической этики" .

Имя самого В.А.Сухомлинского известно как педагога-гуманиста, тонко чувствующего, понимающего хрупкую душу ребенка, умеющего бережно прикасаться к миру детства, разбираться в сложных проблемах отрочества и юности. С возвышающе-требовательной любовью относился он к детям; его педагогическим кредо было: только человечностью, лаской, добротой, простой человеческой добротой можно воспитать настоящего человека. Будучи сам человеком высокой нравственной чистоты и долга, он настаивал на высокой моральной ответственности педагога в деле воспитания. "Доброта Василия Александровича в сочетании со строгостью, справедливой требовательностью заставляли безгранично его уважать", - говорили его

коллеги . За высокими словами "воспитывать в себе Человека",

"потребность в Человеке" стоит личность, сама отвечающая этому призыву. Деятельность В.А.Сухомлинского, 33 года отдавшего школе, отмечена орденом Ленина (I960 г.), медалью А.С.Макаренко (1965 г.), медалью "За доблестный труд" (1970 г.) и званиемГероя Социалистического Труда (1968 г.). Он был избран членом-корреспондентом Академий педагогических наук РСФСР и СССР.

Высказав много глубоких мыслей по вопросам воспитания подрастающего поколения, проверив и доказав многолетней практикой верность теоретических положений, которые разрабатывались в ходе непосредственного и тесного контакта с детьми и их родителями, с педагогическим коллективом школы, В.А.Сухомлинский себя

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.5, с.633.

Хлебникова А.В. Увинская школа. - Нар.образование, 1975, J5 5, с.34.

- 41 -скромно называл простым сельским учителем, практиком, понимая всю сложность истинно научного, а не наукообразного толкования философских проблем педагогики, но подчеркивал, что претворение научных истин в живой опыт творческого труда - это самая сложная сфера соприкосновения науки с практикой, причем плодотворной может быть лишь та практика, в'которой воплощаются теоретические истины.

Возрастание роли научной теории морали в жизни современного социалистического общества, в решении стоящих перед ним фи-лософско-социологических проблем определяет методологическое и практическое значение марксистско-ленинской этики для педагогики . Этика выступает не просто как важный стимул, фактор

I Наиболее тесно соприкасаясь с педагогикой в области выработки рекомендаций для развития социальной практики, этика обеспечивает прямую связь этического познания с оценочно-нормативными факторами-целеполаганиями, оценками, предписаниями. О том, что педагогическая этика "все более дерзко выходит из сфер школьной и учительской этики, связываясь все более тесно с широкой социальной и нравственной практикой социализма", пишет В.Момов (В.Момов. Функции и проблемы прикладной этики. -В кн.: Нравственные проблемы личности.-М.: Изд-во Моск.ун-та, 1982, с.125). Об ощутимо возрастающей тенденции расширения и усиления прикладных аспектов марксистской этики, которая выражает исключительно богатые методологические возможности науки, говорил Л.М.Архангельский, отмечая, что эта тенденция влечет изменение внутренней структуры этической науки в сторону ее большей дифференциации, в частности, выделений теоретических вопросов нравственного воспитания в качестве специальной отрасли этического знания, прогнозирующей развитие педагогической этики, понимаемой не в традиционном смысле профессиональной этики педагога, а в смысле этической концепции управления процессом воспитания (Архангельский Л.М. Роль марксистской этики в разработке теории нравственного воспитания. - В кн.: Актуальные проблемы теории и практики нравственного воспитания студентов. Л.: Изд-во Лени&Ггун-та, 1978, с.40).

- 42 -общественного развития, но и как необходимое его условие. Создавая научные основы глубокого понимания общих закономерностей исторического и современного развития морали, нравственных убеждений и представлений, чувств и переживаний, этика помогает педагогике увереннее в методологическом отношении осуществлять задачи коммунистического нравственного воспитания подрастающего поколения и всех членов нашего общества. Педагогика, со своей стороны, практически решая задачи воспитания, выполняет важную роль в познании закономерностей становления

нравственного сознания индивидов в разные возрастные периоды,

т чем обогащает этику и психологию .

I Говоря о все более тесной взаимосвязи педагогики с этикой, в то же время необходимо указать на внешнее ограничение тематики данных дисциплин, осознание того, чем должен заниматься специалист по этике в отличие от педагога, психолога и т.д., то есть речь идет о "внутренней организации данной отрасли знания, координации и субординации проблем, подчішении частных и специальных проблем наиболее общим в рамках единого целого" (Дробницкий О.Г. Понятие морали, с.6). Марксист-

> ско-ленинскзя этика тесно связана с педагогикой по своим практическим задачам и целям и, тем не менее, не совпадает ни с педагогикой вообще, ни с моральной педагогикой, в частности, подчеркивает С.Ф.Анисимов. В широком смысле предает педагогики - процесс всестороннего воспитания личности в соответствии с целями общества. Предает этики и шире, и уже предмета педагогики. Как и педагогика, она ставит целью воспитание личности, но только ее нравственное воспитание. В то же время содержание этики не сводится к моральной педагогике. Этика может выступать с рекомендациями по вопросам воспитания только в качестве общей теории морали. Педагогика ставит перед этикой вопросы, теория морали должна дать на них ответ и тем самым со своей стороны помочь педагогике (Анисимов С.Ф. Марксистско-ленинская этика, ч.І. -М.: Изд. Моск.ун-та, 1972, с.24).

Так, обращаясь к опыту В.А.Сухомлинекого, детально описавшего механизм и особенности усвоения нравственности детьми дошкольного и младшего школьного возраста, подростками и юношами в своей педагогической трилогии ("Сердце отдаю детям", "Рождение гражданина", "Письма к сыну") и во многих статьях и монографиях, этик-исследователь найдет много ценного материала для размышлений и выводов в плане развития этической теории нравственного воспитания. И не случайно, как уже отмечалось, все чаще этики, философы, социологи, психологи обращаются к творчеству павлышского учителя.

Подводя итог сказанному, отметим, что педагогическая система В.А.Сухомлинского насыщена нравственной проблематикой. В его наследии вопросы этики и педагогики тесно переплетаются, порой сливаясь неразрывно. Подчеркивая социальную обусловленность морали, исходя из того, что нравственность является важной составляющей мировоззрения личности и средством творческого ее созидания, педагог широко применял этические понятия и категории и верно раскрывал их мировоззренческую, регулятивную и воспитательную функции. Понимая, что именно ценностная ориентация личности раскрывает целевую и мотивационную направленность деятельности, В.А.Сухомлинский разрабатывал систему нравственного воспитания как воспитания доброты, человечности, отзывчивости, чуткости, а также таких моральных качеств, как умение видеть зло, неправду, бесчестье и бороться с ними.

При анализе и обобщении накопленного опыта он высказал ценные наблюдения и замечания, важные для этиков, что позволяет осуществить переход от проблем педагогики в область этических исследований. Павлышский учитель не просто "захватывал" другую сферу познания, когда говорил о духовном мире развивающейся

- 44 -личности, о нравственной деятельности детского коллектива или моральных явлениях в общественной жизни. Он мыслил этическши категориями, за счет глубины понимания вопросов вывода свою науку - педагогику на "сверхпредметный" уровень, в результате чего можно говорить об этической педагогике как педагогике особой нравственной направленности, которая наиболее полно воплощает собой ленинское требование подчинить все дело воспитания и образования формированию в человеке коммунистической морали . Здесь становятся синонимичными понятия "нравственное", "коммунистическое", "гуманистическое" воспитание. И подчеркивая синкретизм этико-педагогической системы В.А.Сухомлинского, мы определяем его наследие как этико-педагогическое.

2. В.А.Сухомлинекий о роли моральных ценностей общества в формировании нравственного мира личности

Педагогическое творчество и деятельность В.А.Сухомлинского наполнены углубленным вниманием к человеку, являются пристальным, умным и добрым "всматриванием" в духовный мир ученика, которому педагог был другом, советчиком и мудрым наставником. Выясняя закономерности становления личности, учитель подчеркивал тонкость и сложность этого явления, говорил о необходимости бережного, индивидуального подхода к личности каждого ребенка, если мы хотим воспитать действительно настоящих, ярких и творческих людей. "Обращенность" к личности, тончайшим струнам ее души, уверенность в ее добрых потенциях, которые обязательно раскроются при умело организованной, гуманной воспитательной

I Ленин В.И. Поли.собр.соч., т.41, с.309.

- 45 -работе, делают наследие В.А.Сухомлинского творческим вкладом в педагогику развитого социализма. Результатом его многолетней педагогической деятельности был вывод о том, что сейчас более чем когда бы то ни было ваяно первенство высокой коммунистической нравственности по отношению к другим сторонам духовного облика человека , так как именно нравственность, пронизывая все сферы жизнедеятельности человека, является обобщенным показателем социальной зрелости личности. (Данную точку зрения разделяют С.Ф.Анисимов, 0.її.Целикова, А.И.Титаренко, А.Ф.Шишкин). Всю свою деятельность педагогический коллектив Павлыш-ской школы подчинил созданию в школе и семьях учеников условий, активно влияющих на формирование ярко выраженной личности растущего человека, суть воспитательной задачи определяя в том, "чтобы благородные нравственные убеждения раскрылись в

каждом человеке в живых человеческих страстях, в индивидуаль-

ных стремлениях, увлечениях, порывах" .

Педагогика всегда имеет дело с миром детства, миром личности ребенка. Поэтому, чтобы лучше понять воспитательную систему В.А.Сухомлинского, нужно обратиться к понятиям "духовный", "нравственный мир" личности, которыми педагог пользуется. Прежде укажем на то,что проблема личности - одна из наиболее сложных и острых в социальной науке .

Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.1, с.228.

Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа, с.195.

В настоящее время имеется около 70 толкований категории "личность", пишет О.Н.Крутова, справедливо замечая, что это говорит скорее не о разнообразии творческих шдивидуальнос-тей ученых, а о необходимости серьезных теоретических исследований, на которые должен опираться процесс создания дефиниций (Крутова О.Н. Человек и история.-М.:Политиздат,1982).

- 46 -Подчеркивая, что любая проблема теории личности имеет этический аспект, который еще не получил достаточно полного и систематического освещения, Л.М.Архангельский отмечал, что больше других касаются его социологи, социальные психологи, этики, поскольку они затрагивают вопросы воспитания, а также педагоги, - и в первую очередь здесь было названо имя В.А.Су-

хомлинского , который ряд своих монографий и статей посвятил непосредственно проблемам личности: "Дума о человеке", "Воспитание личности", "Воспитание личности в советской школе", "Духовных! мир школьника", "Проблемы воспитания всесторонне развитой личности" и др. Эта тема практически проходит через все творчество педагога.

Опираясь на марксистскую теорию, В.А.Сухомлинский понимал личность как целостную человеческую индивидуальность в единстве ее природных и социальных качеств и считал, что воспитание может быть разумным только тогда, когда оно основывается на задатках, данных природой. Подчеркивая, что в мире нет ничего сложнее и богаче человеческой личности, всестороннее развитие и нравственное совершенство которой являются целью коммунистического воспитания, педагог отмечал, что путь к достижению этой цели так же сложен, как и сам человек, а "формирование нового человека - не только важнейшая цель, но и непременное условие коммунистического строительства", - говорил на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС К.УЛерненко2.

"Интереснее, чем сам человек, ничего в мире нет", -

Архангельский Л.М. Социально-этические проблемы теории личности. -М.: Мысль, 1974, с.II5.

Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14-15 июня 1983 г., с.27.

утверждал павлышский учитель и, рассматривая процесс формирования личности, предцринимал содержательный анализ внутреннего мира человека, тенденций его внутриличностного развития. Он подчеркивает, что при организации воспитательного процесса необходимо учитывать все компоненты жизнедеятельности ребенка, глубоко изучать и знать всю сложность, противоречивость и многогранность его внутреннего мира. "Каждый человек - это целый мир мыслей, чувств, переживаний", - писал В.А.Сухомлинский, поэтому духовный мир маленького человека также нельзя сводить только к учению.

Применительно к нравственному в человеке, "мир" - нестрогое понятие, но оно используется многими философами, когда

I речь идет о личности, человеке, совокупности явлении в целом .

Поэтому правомерно и обращение педагога к этому понятию для обозначения сложного, в достаточной степени внутренне единого, но и расчленимого (при анализе) феномена.

В одной из первых своих книг "Духовный мир школьника" он определил 'сферу духовной жизни человека как"развитие,формирование и удовлетворение его нравственных, интеллектуальных и эстетических запросов и интересов в процессе активной деятель-

ности" , причем в духовной деятельности индивида видел не

1 Так, понятие "мир" используется О.Г.Дробницким, когда он го

ворит о формировании "специфического морального воззрения

на общественно-исторический мир человека в целом" (Дробниц-кий О.Г. Понятие морали, с.275). О.Н.Крутова, говоря о социальной детерминации личности как о непреложном факте, подчеркивает, что социальная действительность представляет собой "мир человека"... (Крутова 0.ЇЇ. Человек и мораль, с.5). і В.А.Блюмкин назвал свое исследование "Мир моральных ценностей" (ГЛ.: Знание, 1981, с.221).

2 Сухомлинский В.А. Избр.соч., т.1, с.224.

оторванные от жизни мечты, а размышления человека о своей работе, о том, чем он живет, что уже достигнуто, что его волнует т

и тревожит . Практически педагог понимал под духовным миром человека нравственную направленность высших форм психической деятельности, идейность побуждений, интересов, мыслей, взглядов, убеждений, которые определяются сущностью его общественной жизни. В.Л.Сухомлинский выделял в нравственном мире личности следующие структурные компоненты: сознание, самосознание и поведение. В содержательном плане он указывал на наличие у человека определенных знаний, качеств, чувств, эмоций и воли. Ряд исследователей, занимающихся проблемами личности, за основу

внутренней структуры личности принимают систему мотивов, уста-

новок, ориентации ; другие считают элементами структуры личности "по-существу, все основные психические процессы, образования, свойства": темперамент, интуицию, установки, ценностные ориентации, мировоззрение, убеждения, идеалы . Выделяя мировоззрение как ядро структуры личности, В.Л.Сухомлинский подчеркивал единство сознания, взглядов, убеждений и деятельности: "Мировоззрение - не только система взглядов на мир, но и субъективное состояние личности, проявляющееся в ее мыслях, чувствах, воле, деятельности , - писал он.

Определяя мировоззрение как "концентрированное выражение

Сухомлинский В.Л. Избр.соч., т.З, с.498.

Кон И.С. Социология личности. - ГЛ.: Политиздат, 1967, с.41.

Спиркин Л.Г. Сознание и самосознание. - М. -.Политиздат, 1972,

с.267-268.

)

4 Сухомлинский В.Л. Павлышская средняя школа, с.221. '

- 49 -нравственности", павлышский учитель был страстным пропагандистом коммунистических идеалов, принципов и норм, справедливо видя в них высшие моральные ценности нашего общества, которые должны стать жизненным ориентиром для каждой личности и могучим стимулом для формирования духовного мира юного гражданина.

Ценностная проблематика, особенно ценностный аспект индивидуального сознания, выражающий социальную активность личности, формирование ее творческой направленности, а также проблемы саморазвития и самореализации формирующейся личности, в последние два десятилетия в марксистском обществоведеніш занимают важное место (см.работы С.Ф.Анисимова, Л.М.Архангельского, В.И.Бакштановского, Л.П.Буевой, О.Г.Дробницкого, М.ГДуравкова, Н.Н.Крутова, О.Н.Крутовой, В.Момова, Л.И.Рувинского, Ф.А.Селиванова, Г.Л.Смирнова, Ю.В.Согомонова, А.Й.Титаренко, В.П.Туга-ринова, О.П.Целиковой, К.А.Шварцман, В.Н.Шердакова, А.Ф.Шишкина и др.), что вызвано насущными задачами коммунистического воспитания и дальнейшим развитием этической теории по вопросам моральной регуляции. Подчеркивая, что воспитание предполагает осознание ребенком конкретных явлений как ценностей или неценностей, определенное отношение к ним, В.А.Сухомлинский на основе многолетнего опыта воспитательной работы тонко раскрывает содержательную сторону процесса усвоения системы ценностей,

I Марксистская этика под моральными ценностями понимает нравственное достоинство, значение личности (группы лиц, коллективов) и ее поступков, или нравственные характеристики общественных институтов, а также ценностные представления, относящиеся к области морального сознания - моральные нормы, принципы,понятия добра и зла,справедливости,счастья (Словарь по этике, с.388).

формирования ценностных ориентации личности и детского коллектива. В этом и состоит вклад педагога в научную разработку теории ценностей.

Установка этико-педагогической системы В.А.Сухомлинского на то,что решающим фактором, опре де лящим нравственную чистоту и благородство учащегося, является не направленность к определенной профессии - тракториста, садовода, шахтера или инженера,

т а то, каким человеком он стремится быть , - вполне актуальна

в свете предстоящей реформы общеобразовательной и профессиональной системы обучения: "Школа обязана вырабатывать внутреннюю потребность жить и действовать по принципам коммунистической морали, неукоснительно соблюдать правила социалистического

общежития, советские законы" .